编辑/Spiral@顶尖文案Topys

关于作者

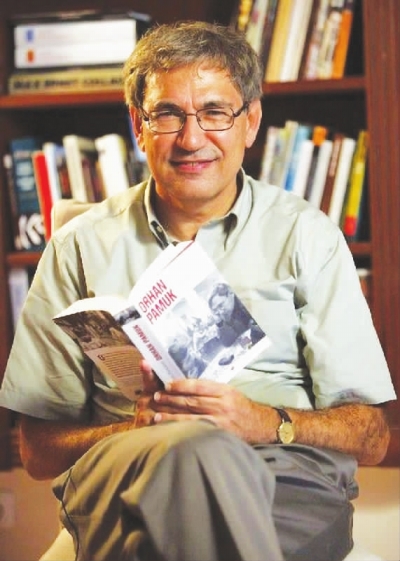

奥尔罕•帕慕克(1952年6月7日-)

土耳其作家,被认为是当代欧洲最核心的三位文学家之一,当代欧洲最杰出的小说家之一。2006年度诺贝尔文学奖得主。代表作《我的名字叫红》。

《你为谁写作》

你为谁写作?这是我成为作家后30多年间,最常听到读者和记者们追问的问题。他们提问的动机以及好奇程度因时间和地点的不同而不同,但是所有的人都以相似的质疑且轻慢的口吻发问。

70年代中期,我最初决定做一个小说家的时候,这个问题代表了广泛流行的市侩观点:对于一个努力要跻身现代化进程却贫穷的非西方国家,艺术和文学是难以承受的奢侈品。也有人说,一个“像你一样受过教育、有教养”的人可以更有效地为国家服务,比如做一个同传染病斗争的医生,或者做一个建造桥梁的工程师。(让•保尔•萨特赞同这一观点,他在20世纪70年代早期曾说过,假如他是一个比夫拉①知识分子,他绝不会从事小说写作。)

最近几年,提问者们更想探明的是,我希望社会上哪个群体来阅读和欣赏我的作品。我知道这是一个圈套,因为假如我没有回答:“我为社会上那些最贫最贱的人们写作!”我就会被指责在维护土耳其地主和资产阶级的利益———正如人们提醒我的那样:任何一个声称为农民、工人和穷人写作的思想纯洁、心地善良的作家都不过是在为那些几乎没有文化的人写作。在20世纪70年代,当我的母亲问我为谁写作时,她那忧伤而关切的语气告诉我,她其实是在问,你打算如何养活自己?当朋友们问我为谁写作时,他们讥讽的语气暗示着:没有人想读像我这样的人写的书。

30年后,我比以往任何时候都更频繁地听到这个问题。这在很大程度上缘于我的书已经被翻译成40种语言。尤其是近十年间,众多的采访者们似乎担心我可能会误解他们的意思,所以他们往往喜欢加上一句:“你用土耳其语写作,那么你仅仅是为土耳其人写作,还是现在也会顾及你译作所影响到的、更广泛的读者群?”无论这些访谈是在土耳其境内还是境外,伴随这个问题的总是那种质疑而轻慢的微笑。这令我得出这样的结论,假如我希望我的作品被看作是真实可信的,我必须回答:“我只为土耳其人写作”。

在我们探究这个既不诚恳又缺乏人情味的问题之前,我们必须记住,小说是伴随民族国家的出现而兴起的。19世纪那些著名小说创作之际,小说艺术在任何意义上都是一种民族艺术。狄更斯、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰为新兴的中产阶级写作,他们可以在自己民族作家的作品中识别出每一座城市、每一条街道、每一幢房舍、每一间房间和每一把椅子;作家可以尽情享受与自己在现实世界中相同的欢乐,探讨在现实中探讨的问题。在19世纪,重要作家们的小说最初都发表在本民族国家报纸的文艺副刊上,因为他们的作家是在对民族叙说。在他们的叙说中,我们能够感受到焦虑的爱国者内心深处最诚挚的希望:国家昌盛。到19世纪末,读小说和写小说意味着参与一场有关国家大事的全民讨论。

然而在今天,小说写作和小说阅读所承载的意义已与过去迥然不同。这种改变始于20世纪上半叶。那时,小说与现代主义的联姻为它赢得了高端艺术的地位。正如过去30年我们所目睹的,交流手段的变化也是非常显著的:在媒体全球化的时代,作家们已经不再是首先并且仅仅对着本国中产阶级叙说的人了,而是能够并且迅速面对全世界的小说读者叙说的人。今天的文学读者期待加西亚•马尔克斯、库切或者保罗•奥斯特的新书,正如前人期待着狄更斯的新作在最新的报纸中出现那样。这一群作家在世界范围内拥有的读者远远多于那些作品只在本国流传的作家。

作家为他们的理想读者写作,为所爱的人写作,为自己写作或并不为谁写作。这是事实,但不是全部事实,因为今天的作家们也为那些阅读他们作品的人写作。由此可见,今天的作家们渐渐更多地为全世界那些阅读他们作品的少数读者写作,而不是只为本国那些不读他们作品的多数民众写作。因此我们可以得出结论:那些尖锐的问题,以及对作家真实意图的怀疑,反映了人们对于过去的30年间渐成的新文化秩序的不安。

对此最为忧虑的人是那些非西方国家的舆论制造者和文化机构。他们对于自己在世界上的身份不确定,不愿意在世界舞台上讨论当今的民族危机或历史上的污点。这些选民们必然对那些从非民族主义的角度看待历史和民族主义的作家持怀疑态度。在他们看来,那些不为自己国家的读者写作的作家们是在将自己的国家异化以供“外国消遣”,并且杜撰出一些毫无现实依据的问题。在西方也有类似的怀疑。很多读者都认为本土文学作品应当保持本土性和纯洁性,忠实于民族之根。他们隐秘的恐惧是:当一个作家成为“世界性”作家,从他自身文化之外的传统中汲取养分时,他将会失去自身的真实性。对这种恐惧最敏感的是这样一类读者,他们渴望打开一本书,进入一个与世隔绝的异国他乡,他们渴望观看这个国家内部的纷争,就像人们可以旁观邻居的家庭争端。假如一个作家所面对的受众中包括有其他文化背景、讲不同语言的读者,那么,这种幻想也会破灭。

正是因为所有的作家内心深处都渴望真实,因此即使在这么多年后,我仍然喜欢被问及我为谁写作。但是,尽管一个作家的真实性确实取决于他融入自己所生存的世界的能力,但也同样取决于他对自己在这个世界上不断变化的身份的理解能力。不受社会禁律和民族神话妨碍的理想读者是不存在的,正如理想的小说家是不存在的一样。但是,所有的小说家,不论他是本土的,还是国际的,都在为理想的读者写作,首先想象着他们是存在着的,然后心存着他们而写作。

作品节选

——我出生前就已经有着无穷的时间,我死后仍然是无穷无尽的时间!活着的时候我根本不想这些。一直以来,在两团永恒的黑暗之间,我生活在明亮的世界里。

——如今我已到了这把年纪,明白真正的尊敬不是发自内心,而是源于各种不同的规矩和顺从。

——我不是要说我死了才明白金钱在生活中一点儿都不重要。就算你死了,你也知道金钱的价值。离开人世的刹那,我感受到这般轻松:通往死亡的过程非常平坦,仿佛在梦中看见自己沉睡。

——你们说这世界上充满了卑微低贱的凶手,不是这个人干的,就是那个人做的?那么我提醒你们:我死亡的背后隐藏着一个骇人的阴谋,极可能瓦解我们的宗教、传统,以及世界观。睁大你们的双眼,探究在你们信仰、生活的伊斯兰世界,存在着何种敌人,他们为什么要除掉我,去了解为什么有一天他们也可能会同样对你们下毒手。

——当你热爱一座城市并且时常漫步探索其间时,不仅你的灵魂,就连你的身体,也会对这些街道极为熟悉,以至于多年之后,在一股或许因为忧伤飘落的轻雪所引起的哀愁情绪中,你的腿会自动带着你来到最喜爱的一个山丘。

——许多人相信,没有注定的人生,所有的事基本上是一连串的巧合。然而,即使抱持如是信念的人也会有这样的结论:在生命中的某一段时期,当他们回头审视,发现多年来被视为巧合的事,其实是不可避免的。

作品一览

《杰夫代特先生》(1979)

《寂静的房子》(1983)

《白色城堡》(1985)

《黑书》(1990)

《隐蔽的脸》(1992年作者以《黑书》为蓝本,完成的电影剧本)

《新人生》(1997)

《我的名字叫红》(1998)

《雪》(2002)

《伊斯坦布尔:一座城市的记忆》(2005)

《别样的色彩》(2007)

《纯真博物馆》(2008)

《天真的和感伤的小说家》(2012)