编辑/Lesca丹@TOPYS

图文内容感谢方所提供

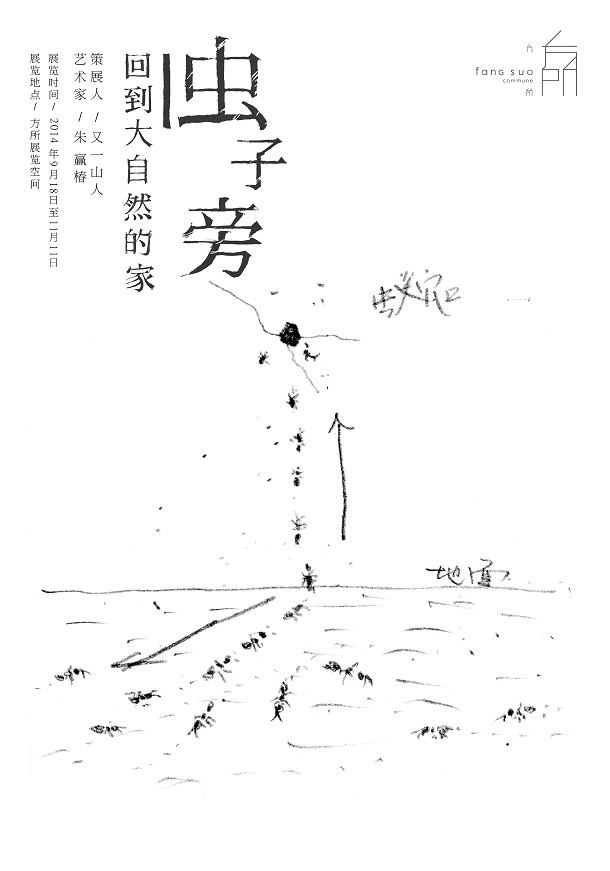

虫子旁

朱赢椿

随园书坊设计总监;南京师范大学出版社装帧设计部主任;从事书籍装帧设计及图书策划工作。多部作品入选中国书籍设计展览并获奖,《江南话语》《不裁》《没有脸的诗集》《蚁呓》《真相》等先后被评为“中国最美的书”。2007年,《不裁》在德国莱比锡被选为“世界最美的书”铜奖,并被德国国家图书馆收藏。2008年,其创作并设计的图书《蚁呓》被评为“世界最美图书”荣誉奖。

方所(以下称为“方”):能跟我们介绍一下这一系列摄影作品吗?

朱赢椿(以下称为“朱”):谈不上摄影作品。这些相片就是我工作室周围十米之内,我遇到的一些虫子生活的场景。不是为了创作、摄影拍的东西,而是一种遇见、观察、拍摄、记录。初衷不是为了艺术,只是觉得记录下来很有意思。

方:《虫子旁》并不是您第一本与虫子有关的书。您曾经用蚂蚁和蜗牛作为主要元素设计过《蚁呓》与《蜗牛慢吞吞》两本书。您是怎么开始记录虫子的呢?

朱:我从小就喜欢观察昆虫。小时候没有好玩的东西,也没有很多书可以看,只能从自然界中寻找有趣的事情,看植物,看昆虫,看动物。这就像现在的孩子们读书一样,我则是读自然这本书。后来到城里读书、工作,对虫子就忽略了,它们被陌生、丰富的世界代替了。随着年龄增长,我内心的东西又慢慢浮现出来,发现小时候的感受依然是那么强烈,呼唤着我去看、去感受,去把工作节奏放慢,去观察拍照。

方:在《虫子旁》中,您提到希望蠼螋和小蚁搬家后,可以离人类远一点。为什么?

朱:因为人走来走去,总会踩到它们。种花种草种菜要打农药,防治虫害,总不愿意虫子来咬掉。像我喜欢浇水,一浇水,虫子们就得“逃命”,虫子跟人在一起太危险。

图/竹枝上的尺蠖

方:您看虫子的时候,看到许多自然界的竞争,弱肉强食,是否有特别注意这一部分?为什么?

朱:不是特意注意的。虫子的世界和人的世界是一样的,这是自然规律。从我个人来说,我很希望可以帮助一些弱小群体,有时候会干扰蚂蚁的生活状态。这样肯定是不对的,因为破坏了大自然的生物链。但我并不是研究昆虫的科学家,我更多是以人性的眼光去看待这些有生命、有灵魂的生灵,会想要帮助弱势的一方。每天看到虫子的世界,就是这个世界。有些场景会让你震撼,比如很小的蚂蚁跟很大的蜈蚣搏斗。

方:您设计的书,有许多都与自然有关,也用废弃的材质制作,为什么?

朱:我不太希望把书设计得太有攻击性、太有设计感。有些设计会让人紧张,太过精致、商业,让人有距离感。我非常喜欢自然的状态,于是弱化设计,希望读者能毫无压力地拿起一本书,在不经意的状态下读。

图/被困石头岛上的蚂蚁

方:在您看来,人和动物、自然之间,是怎样的关系?

朱:本质上是一样的。但人这种动物更多的是以自我为中心的生命体。比如我不在书里谈论益虫和害虫的问题,因为这是人定义出来的,凡是对人类有益的,就是益虫,对人类有害的,就是害虫。它们只是在地球上生存的有生命的个体。当我们低头看世界的时候,看到的就是人类的世界。

图/蝉蜕小屋

山水城市

2013年7月,马岩松来到方所,参加“方所建筑周”,分享了他对未来城市的设想——山水城市。他举了非常多例子,关于走得太快太急的城市化进程中,城市对自然、历史和人文的忽略,他尝试阐释人与城市之间最自然的状态,以及在这状态下,人性与情感,在城市中如何安放。

山水城市是关于未来中国城市化的一种可能性。山水城市并不只是关于山和水的,它谈的其实是人,人在城市里怎么生活的问题。城市里,人生活在现代建筑里面,这些建筑,一般都是方方正正,并没有考虑人的情感的需要。

中国的高楼大厦的类型,可以说是美国的曼哈顿或者芝加哥等城市的延续,它是一种对高度、力量、权力和资本的崇拜。这些高楼与奥运口号一样,追求“更高、更快、更强”,变成了纪念碑。每个高层建筑背后都有一种权力和资本的支持。在这样的社会里,所有的社会规则都是以高效率、大批量生产、大批量复制、流水线这样的一个价值观来进行。高楼大厦一个比一个高,但是没有什么创新。

最近我们在北京办了一个以山水建筑为主题的展览。非常有意思的是,单独看这些建筑,有的很难有这种感觉。但当我把这些模型放在一个环境里,比如一个老的古典四合院的园林,它们突然就变得生动鲜活了。因为模型是假的,有比例,园林也同样,你只能在园林的假山、假石、水等有限模拟环境里去想象很大的河山和气象。与单独的建筑不同,环境跟建筑结合起来,便会互相掩映,城市的建造也是如此。

北京这座城市中间是紫禁城,后面是景山,然后边上是中南海、北海、什刹海,一直到昆明湖,就是颐和园。整个山水是人造的。它是一个大型园林城市,当你生活在这种城市的时候,会有独特的感觉。当然这种城市跟杭州又不一样,因为杭州本身山清水秀,布局也跟原来的自然环境相结合。可见对于城市来说,第一是在传统的人居里,人把自然看得多重要。自然之所以成为人文的因素是因为人把自然当成了自己的思想和生命的延续或反映。第二,这种哲学观是可以在任何尺度出现的,它可以是一个盆景,可以是一个小的园林,也可以是一个城市。我认为今天有谈山水城市的必要,是因为今天我们面临着大城市、超大城市,这么多人生活在一个城市里,被高楼大厦包围,很多人会觉得高楼大厦跟传统的人居是矛盾的,但从以前的例子来看,不一定。也许我们在保存人跟自然这种哲学上的和谐的同时,又可以有高密度、现代的都市生活。不一定要回到乡村,回到自然里,才叫爱自然。

由于北京很多胡同、院子里没有足够的卫生间,我们给威尼斯双年展做了一个卫生间的提案,是个“泡泡”。设计图非常有未来感,自行车都是飘着的,我们把它称为“北京的2050年”。在这个提案里,还有漂浮的城市,甚至把天安门广场变成了一个森林公园,当然都是画图。它的想法是,如果我们不大规模地改造城市,不推了重建,而是像针灸似的,哪个家庭需要改善的就给加建一块。比如加建一个卫生间,去改善他们的生活,给他们通上热水,给他们通上煤气,这些世代生活在这的人就可以一直在这生活。这个邻里关系、邻里生活、社会生态就能保护下来。

现在在说保护老北京,实际上是保护它的形象,形象直接关系到商业价值,而不是人的生活,所以很多人最后都被赶到郊区了。最后都变成富人的大别墅。群体、社区生活和社会生态、邻里关系非常重要,这是今天我们现代城市里完全缺失的,保护它们是首要的。相较之下,保护这些建筑我认为是次要,因为他们本身有新陈代谢,是砖瓦木头建成的房子,它们并没有想成为永恒。

老舍有一句话说北京的美在于它的“空”。建筑之间的“空”,“空”里边有树,有鸟,有生活,这种生活是美的,而不是仅是拥有一个雄伟的建筑。环境其实是可以承受新的东西,跟老东西去兑换,只要你去跟它产生一个新的空间,保护建筑和建筑之间的“空”,它同时也是非常重要的社会空间。它对我意义重大,因为提出2050时,是在北京奥运会之前。当时是所有人都在谈奥运,和因为奥运而建造的标志性的建筑。但是这个房子非常小,它表达出个体的情感,这在北京谈非常重要。我们谈情感,很难去谈集体情感,谈民主很难谈共同利益。建筑中的情感到底是什么?城市生活、城市环境里面,所谓的山水自然能带给人的情感是什么,是因人而异的。山水这个概念其实很难用界定要素,比如它必须有什么特征,它必须像什么。它区别于现代建筑一个最大、最根本的东西就在于,它尊重人的此时此刻,尊重人的文化状态或情感状态。所以建筑、改造对我来说很重要,因为它代表了一个一个人,代表了情感的寄托。就是在这个院子,新的建筑和老建筑之间形成了一个空间。这个院落基本上没有改变,只是出现了一个泡泡。它是历史的一部分,这也是我看历史的态度:历史应该是一条永远不停留的河。我们今天做的所谓城市化,至少是摆在我面前的一个最大的课题。

中国城市化已经将近30年,不知道还能发展多久。如果20年以后,乐观一点,更长时间以后,当中国城市化告一段落,建造了很多很多的城市,没有任何新的想法产生,没有任何新的对城市的理念产生,那是一个最遗憾的事儿。

马岩松

MAD建筑事务所创立人,被誉为新一代建筑师中最重要的声音和代表。出生于北京,曾就读于北京建筑工程学院,后毕业于美国耶鲁大学(Yale University)并获硕士学位。2004年回国成立MAD建筑事务所,曾在中央美院任教。