The Designer's Designer专栏简介:

设计师们的心里都有一张名单,上面密密麻麻地 (又或许只有一两个) 布满了对他们设计路上曾有启发或影响的人们的名字。名单上的人们也许家喻户晓, 又或名不经传;可能没有追求过世界定义的成功,但活出了波澜壮阔的人生。他们的作品与人生的哲学,都紧紧地抓住了那些梦想着让世界变得更美好的人们的心。

首先, 假如你自我认同为一个行为端正且偏向保守派的好青年, 这篇文章可能会令你有所不适。在一般的基准上,这次要介绍的朋友实在算不上是什么正向令人学习的好榜样,用“声色犬马”去形容他的一生也不为过——但在美术与时装界,他却名垂后世 ;就算他已经离开人世二十余年,他那庞大的背影仿佛从未消逝。

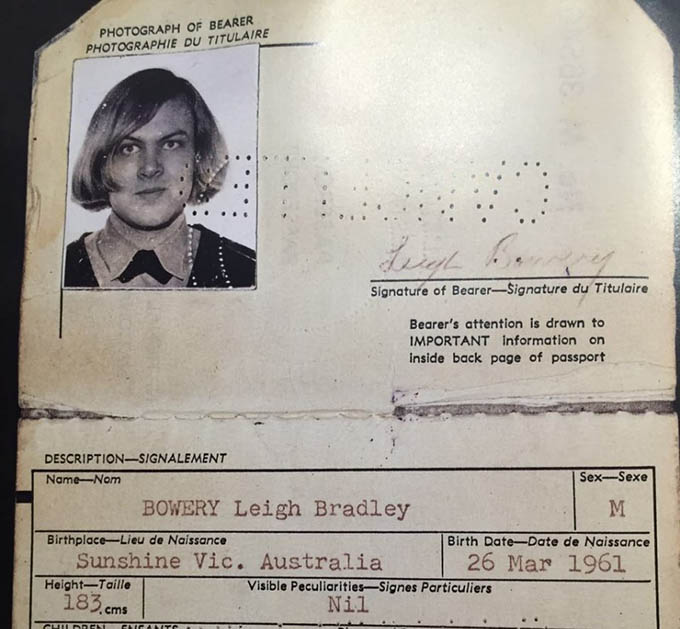

假如世上有地区人民时尚与设计感排名的话,60年代澳大利亚的乡市郊应该会在后段班的位置吧。又有谁会想到那丰腴的土壤会在种出美味蔬果的同时,竟培育出了一只名叫利·波维瑞(Leigh Bowery)的时装怪兽?

在阳光小镇(Sunshine) 中,有位在中产家庭中长大、品学兼优的男孩子于城内第一的高中就读时,接触到新浪漫主义,受到了各方面的启蒙,开始在打扮上作出多方面的尝试,也让他选择了皇家墨尔本理工大学(RMIT)的时装设计课程。然而,在一年的时间内,他已经悟出了对创意总是会有所牵制的大学环境可能跟他的个性不太吻合,就携手与当时新相识的男朋友一起来到了他们当时幻想中的乌托邦——伦敦。

在八十年代的伦敦,自由开放与长久的乖僻保守正处于长期角力状态,新浪漫主义正式走向主流;破格的同性恋俱乐部Heaven刚刚开业,英国取代了意法的时尚流行领导地位;社会上的大家都带着点兴奋躁动的心情——正如安迪·沃荷所言,“形成了一个只要你敢出彩,任何人都有成名的机会的时代”。可是在波维瑞成为伦敦出租车司机经历耳目相传,甚至成为作弄新手司机试胆仪式中的主角粉墨登场之前,他还是有一段边摸索边孵化的时间。

作为他家族中第一个踏出澳大利亚的成员,抵达伦敦伊始他所做的第一件事,就是为自己创造出了一个随口捏造的新身份。说他自己在澳大利亚的生活有多不幸啦,生活有多艰苦,还渗着种种透露自己受虐待啦之类的讯息,只要足够吸引人他都可以继续说下去,与此同时确保听者的注意不从他身上移开。这吹嘘胡说的习惯持续了好十几年。

经过一年的伦敦风霜洗练,小男朋友因太过思乡逃回了澳大利亚的家里,努力打工维生的波维尔也被推荐而差点当上了他一点也不想当的快餐店店长。这一切均跟他脑中幻想的画面差太远了——他在日后的访问中提到过:「我真的觉得这是我当时能想像中最恐怖的画面了。长途跋涉的坐了一万二千英里的飞机来到了时尚的首都,难道我只是为了去当汉堡王的店长?」

第一年在伦敦度过的圣诞节,那么重要的节日,想要去派对玩的他却发现并没有会邀请自己的朋友,他根本无处可去。他孤身一人在小房间中躲了三天,为了不让楼下的一家人知道他都在家里,他不吱声地躲在角落里,拖着脚走路,以防发出声音让人家窃听到他的寂寞。

他也不是没有作出各种尝试——一头金发卷毛的他,身高六尺推舉的倫敦設計新血着大肚子堪称身形庞大,虽然他不符合一般的大众审美,还是鼓起勇气穿起了夸张的女装,报名参加了另类世界小姐选举。没有冠榜的他在这里遇到了帮他打开新世界大门的各种人士,纵然他还是不清楚目的为何,但是他发现了假如在伦敦的时尚界想要成名利就,明灯舞台都设在当时种种不设限的夜店内。

由足不出户的生活跳转成夜夜笙歌后,波维尔投于夜生活的时间与他事业上的成长成了正比。他认识了一组他称作 "神仙美眷"般的时装界人士,与此同时,受到新朋友的鼓励,他再度拾起了剪刀踏起了缝纫机,重拾了时装设计的梦。起初还是在质朴与大量装饰中徘徊,之后开始用上鲜艳的假皮草与各种浮而不实的布料。他在肯辛顿市场(Kensington market)租了一个摊位作专门店,也与其他15名年轻设计师组成被选入伦敦时装协会推舉的設計新血,赞助他们飞往纽约展示他们的作品,并成功将系列的一部分衣服销售予鼎鼎大名的巴尼百货公司(Barneys)。

在他的新友伴中,当中对他影响最深的是Trojan,一名充满吸引力又狡猾邪气的年轻男子。波维尔从Trojan的生活中学到了什么叫作把穿衣服当成是极限运动的精神。

说起Trojan试探的极限程度嘛,不得不提起他曾经以时尚为名,切掉了自己的半边耳朵。问他为何,他的理由竟然只是不想再被抄袭。听说他曾想怂恿波维尔用斧头砍手,来突出自己。有传闻说波维尔其实单向地深深迷恋着Trojan,还没熟络就搬到了对方用各种游走在灰色地带的手段骗来的宅内。他为Trojan做了数之不尽,夺目非常的夜游服装,令Trojan迅速成为了各个夜店的宠儿。

看到了自己的服装有这个魔力,波维尔也下定了决心跟Trojan一起,在夜店如双子星般以奇服形影不离地出道。当然着迷于试探各种新事物的俩人,恋爱关系只持续了一星期,但志同道合的他俩还是继续住在那个装饰得与他们的衣着一般夸张的小单位里。

乔治男孩(BOY GEORGE) 回想起第一次看到他们俩的震撼:「他们一个把脸涂成蓝的,一个绿的;蓬蓬的绸缎短裤,巨大无比的厚底鞋,脸上挂那些从耳朵到鼻子的印度链条...」比起Trojan,他对波维尔更印象深刻。 「通常身形比较大的人们往往会想将自己隐藏起来」,而他又享受又骄傲得像只开屏的孔雀。

渐渐的,他发现花枝招展去夜游能够前所未有地被当成一个职业。跟其他尝试用衣着给自己创作新身份,充斥着伦敦各个角落的年轻男孩们不一样——他的表现,或可以说是作品,从来没有一种让人为他感到尴尬的勉强感。结合他对自己身体极大的好奇心,他死心眼一不做二不休的个性,以及高超的裁衣技巧,让他在这个新的领域如鱼得水。

他的服装永远都会比上一套更夸张,实用性仿佛被他忘了在十万八千里的家乡澳大利亚。

只有两个小孔能让我看到外面?没关系,有效果就好!

胸口被压得呼吸困难?不管,够鹤立鸡群才重要!

衣服大得塞不进计程车?就算半个身子在车外也要出去吓人!

"That’ll spook them!"(这一定会把他们吓得屁滚尿流!)据说,波维尔每次在换上合身的衣装时说起这话总是神采飞漾。

有了名,自然利就会跟着它的尾巴跑。主流媒体纷纷向他发出采访邀请,八卦杂志、主流报章、电视节目、纪录片都遍布他的足迹。世间对这个只在黑夜出现、打扮如儿时梦魇般的谜样男子仿佛产生了欲罢不能的兴趣。

他人气的高峰点在禁忌俱乐部(TABOO)才算是正式爆发。鉴于他的活跃,光是他的出现已经可以炒热任何场地,有资金又有门路的友人邀请他一同创立一家新型俱乐部; 俱乐部的名称说明了一切——您在这个空间里所目击的、会所体验到的,在日光底下均被列为禁忌。

波维尔由俱乐部开张的第一天到它关门的那天,整整一年来,每个开店的星期四他都会从他东伦敦的小房子,打出同一家计程车,来到市中心然后一整晚泡在里面放纵作乱。他会一半带着娱乐感,一半带着尖酸刻薄狠话地去待客——他那时候的友人说:「他的聊天内容本身就是一组完整的表演。他会穿着林林总总的大礼服,用尽全身气力去跟你打招呼,就算你在房间离他最远的另一端。他会大声喊叫着- 『RICHAAAAARD!』 - 然后快速冲向你。这真的非常可怕。」

可能是为了不让宾客无聊,他爱说谎的习性变本加厉。他会说出极度不负责任的谎言;比如说谁谁谁遇到什么意外过世了,谁谁谁遇到暴力袭击变成伤残等。他的个性也越发扭曲,身边友人觉得他玩笑开过了头的时候简直像是可怕的怪物一样。

这也许跟他不愿意让任何人看到内心的悲痛有关——虽然在外表打扮还是一如既往地令人像吸了醒盐一样震奋,但那时候他跟Trojan的关系因为Trojan勾引了波维尔算是唯一有过的固定伴侣而破裂,再而Trojan在短期内因用药过度而去世。禁忌俱乐部亦在不久后因被小报爆出里面不能说的种种而被强行关闭。他一瞬间失去了支持他生活重心的一切。

然而他的舞台没有因切身的挫折而就此落幕。波维尔找了一个年轻、对他充满崇敬的女助理Nicole去尝试填补Trojan留下的空白。 Nicole无比崇拜着自由的勇于用服饰及身体去表现自己的波维尔,顽固地每天泡在俱乐部等待一暏他的风采。幸运又或许是有点不幸,努力自我表现的她被选上了去处理阴晴不定的波维尔之大小事。

除了吸引了重口味的追星男女孩们,波维尔每个星期豁出生命让衣服去穿他的行为亦开始受到艺术设计界的关注。除了协助乔治男孩以及现代舞蹈团的舞台服装设计外,他也接拍了时装品牌广告,参演了乐团的MV;但实际为他盖下艺术界地位认可印章的是一场在伦敦Anthony d'Offay Gallery举行的行为艺术表演。

说是表演,但其实主办方只是邀请波维尔在一个只有一张贵妃椅的房间里自由活动一个星期,每天两个小时。然而那房间有一个独特之处——当中的一面墙是用单面镜装嵌而成的,来参观展览的观众隔每天就着玻璃观察他的举手投足,而穿着从不重复服饰登场的波维尔对外面的世界均不会有任何反馈,因为他能看到的就只有镜子里面的自己。

他的另外一个艺术壮举,就是当上了本世纪最有名画家之一的卢西安·弗洛伊德(Lucian Freud) 的好几幅最大型作品之模特儿。

单从作品之中,你应该不可能一眼就看出画的主角就是那个疯疯癫癫的波维尔。在弗洛伊德的作品中,模特儿总是赤裸裸地展示人前,就连以衣服为本体的波维尔也不例外。画中的他毫无防备的样子,与平常的他连结起来简直可以成为教科书中“反差”的定义。如今这几幅作品还被收藏在好几个世界著名的博物馆里。弗洛伊德与他有着双向的欣赏;弗洛伊德说他仿佛是个文艺复兴时期穿越到现代的艺术品,又说他从描绘当中发现了,本质上波维尔其实害羞又温柔,他那花俏的外表只是一种自我防卫。毕竟他是那个精神分析学创祖弗洛伊德的直系孙子,也许他是对的?

波维尔除此之外也积极地进行各种个人活动,组了乐团巡回演唱,同时在台上进行各种(以)艺术(为名的过激)表演,吸引的包括Alexander McQueen等当时还未成为时装大师的等人。可惜由于他们的表现太过火,以至于场地方及市政府均向他们下了各种禁令。但据说收到禁令的波维尔像获得什么奖项似的,表现得既骄傲又高兴。乐团也发了唱片,但CD跟现场表演的震撼相差太远,以致销量惨遭滑铁卢。

不知怎的有一天,他突然在回家的计程车上跟同是团员的Nicole求婚。

「你不觉得假如我们结婚,这事儿还挺好笑的吗?」

「嗯,我觉得把它当成行为艺术还挺有意思的。」

所以至今在维基百科上,Nicole的名字还是堂堂的的在波维尔的配偶栏中。

在登记结婚七个月后,他只身跑到巴布亚新几内亚去。

但这其实是他拜托友人帮他说的最后一个大谎言。

早在这事情发生的四年前,他发现自己身染艾滋病,却只告诉了身边的一两个朋友。这可能也解释了在他生命的最后四年里,为什么表演一次比一次急躁激进;为什么会答应在艺术作品面前裸身展现绝对不想让别人看到的脆弱;为什么突然反常说要结婚 - 生命的尽头在追赶着他,他想留下活过的证据。

「我不想只被后人记着我是一个人为艾滋病而去世的人,你帮我告诉他们我在巴布亚新几内亚活得很好。」

于1994年的新年除夕,他只在家人的陪伴中在医院