撰文/盧丁,姬晓@TOPYS

卢凯彤(Ellen Joyce Loo,1986年3月27日 - 2018年8月5日),加拿大籍香港唱作人。

2002年,卢凯彤因与林二汶组成at17组合而正式出道,同年12月组合推出首张专辑《Meow Meow Meow》 。2010年at17宣布暂时解散,两位成员各自单飞,卢凯彤于2011年6月推出个人首张音乐专辑《掀起》,后再推出创作专辑《你安安静静地躲起来》。2013年证实患上躁郁症,暂停手上的工作求医,2015年底病情稳定后重投乐坛。2016年推出国语专辑《你的完美有点难懂并不代表世界不能包容》,凭借该专辑中的《还不够远》获得第28届台湾金曲奖最佳编曲人,并于得奖感言中公开感谢自己的太太,宣布出柜。

2018年8月5日,卢凯彤堕楼身亡,年仅32岁。

距离卢凯彤过世已有两周多的时间了。可心里头的感觉还是如同木槌狠击在一团厚重的棉花上,明明力气很重,却怎么都敲不碎,只留下一声声闷响。

不太能听到这个名字,听到了只觉得从头到脚都发麻。不太能看她过世后的报道,却明明很想知道她的葬礼操办得如何,想知道林二汶、黄耀明、何韵诗、她那么爱的太太余静萍……怎么样了。

唯一能做的事情,是在下班路上戴上耳机,手机里输入她的名字,然后无限循环。面无表情地,盯着窗外一晃而过的灯影,南方的雨水打在车窗上汇聚成一条条细流,歌声弥漫开来如同涟漪一般在其中影影绰绰。

而终于忍不住点开那些报道,看着文字细数Rockmui从出道到过世的点点滴滴,事件的记载将心和记忆,都一刀刀剖开。

听了这么久那么多你的歌,你的历史都要变成我的历史了,而我的故事都是你的旋律与词。

以下,是两个在不同时期遇见卢凯彤,在不同时期深爱卢凯彤的,两个平凡听者的历史。

---------------------

姬晓(编导)

最爱饮歌:《当大树掉下最后一颗苹果》

“天空依然蔚蓝/彷佛你从来没有/失去什么”

第一次听到at17的歌是在的士上。非常动听的女声,唱“kissing you/让我不呼吸也不张开眼睛/你吻下吧”。再仔细听,发现是在说两个女孩互相亲吻的故事,盏鬼得来又有些隐秘的深情。

那感觉就像剥开一个甜蜜的橙子,辛辣甜美的香气弥漫在四周。

青春就是,无限可能性摆在眼前,一边走也一边爱,没有什么可害怕会失去的。即使自己不够美好,即使事情总不如意,也只是“the best is yet to come”。世界很大,而时间太多,终有一天会来临的那个the best,谁也不知道会是谁,会在哪。没在怕的。

后来一遍遍地听她们的歌,离不开的主题都是勇敢和青春。勇于爱别人,勇于直面自己的不美好。“世界不知不觉无情地转…凭面相难圆心愿”,这种对美貌的自嘲和强调独立个性的姿态,在当年香港流行音乐工业化发展相当成熟背景下之下,太合理了,也吸引了一大批彼时彼刻深深共鸣的年轻人。

林二汶的声线像水,细细抚过时间,是温柔的倾诉。卢凯彤却不一样,总是有一股子冲劲在稚嫩声线背后,像是随时会把全部能量摆出来在你面前,以示她的不服输和拼尽全力——你听不见我没关系,我用力唱歌用力扫着破吉他,“始终一天你会发现我还爱得起。”

那是一种让人无比羡慕的绝对,也许也是一种,后来让这个鲜活生命折损在半途的绝对。

但也不知道为什么,无论是at17还是卢凯彤本人,带来的那种力量似乎不会因为一切结束就消失不见了。也许因为最好的已经来临,无论如何,都不会被人遗忘了吧。

盧丁(编辑)

最爱饮歌:《雀斑》

“风吹雨散/剩下我在/泛滥”

at17是初中时的记忆,一首《三分钟后》在当时的MP3里循环到烂熟于心,“有一天/他终于会遇到我/这刹那即将发生”成为幻想的最好诠释,沮丧地给自己打气,终有个人会来临。

一转眼再想起便是大学,单飞之后的卢凯彤光芒四射,一张《掀起》来来回回听了多少遍。这旋律怎么能如此孤独啊,吉他扫弦怎可以如此动听,每一句词都剜心透骨,Rockmui稍带朦胧的声线在迷幻的编曲里若即若离,唱着不为人知的心绪和对世界稚嫩的控诉。

《雀斑》是四面楚歌的无助,怎么都前进不了,“风吹雨散/剩下我在/泛滥。”《哽咽》是带着恨意的哀伤了吧,“终有一天/你会为了我而哽咽。”和明哥合作的《完整》,属明哥《罅隙》的下篇,迷离翩跹的编曲和略带诡谲的唱段,是献给不被理解不被抚慰的精神疾患病者的安眠曲——“亲爱的人/我终有一天识破你的表情/亲爱的人/我知你心中必有罅隙。”

后来的《你安安静静地躲起来》,她开始有了一些洒脱,周耀辉填词的《谁》,没有人可以控制我的念头与行踪,也没有人可以让我后悔,“管我陶了什么醉/管我败了什么类/管我像谁”;《你根本不是我的谁》,是多么倔强和无助的撒娇;《只要美丽》,过去希望有个美丽地方可以让她她牵着手,但是多年过去了呀,还是没有地方可牵手,不害怕别人回望的头。

再后来她因躁郁销声匿迹,再出来已是满身的伤痕累累,朋友在南丫岛偶遇她,合影一张给我看,素颜真漂亮啊,眼睛里都是亮晶晶的。病情稳定重投乐坛,一首《廿九岁的遗书》满满是与世界“捧着吉他救地球”的和解,转眼她也要到三字头了,转眼我也不是那个在回宿舍路上听她的歌听得昏黄的路灯都有了秘密的学生了。

2016年的《你的完美有点难懂并不代表世界不能包容》,她已经锋芒四射了,歌声里有嚣张和倔强,不那么温柔的声线仿佛都是一篇篇强有力的自白,而编曲凌厉得如同一部让人目不暇接的电影。她的成长仿如我的成长,我因情愫而生发的隐秘的忧伤,她是我可以放心哽咽的对象。而渐渐要入世了,面对世界的各番嘲笑,她是第一个站出来抵抗的人,然后才到我们这些胆小鬼。

我还在持续期待她的新歌,她如同香港乐坛一个不会令人失望的名字,你不需要疯狂追星,但知道她的作品一定高水准。在越来越难挑出好作品的参差不齐中,她就是那么一个“准没错”的唱作人,也是仅存的华彩星光。

可那么突然地她就从高处坠下了,没有预兆,仿佛一个念头突然熄灭了,就那么简洁明了。明明是告诉着我世界会好的人,但就是那么一天突然轻描淡写地告诉你,其实世界并不会变好的,我先投降了。

而那些有她作陪的时刻,也并不是多么重大的时刻,只不过是无数个生活的点滴,在记忆中有相应的属于她的旋律伴随,放在生命的长河里也许无足挂齿。但就是那么一下,碎了,飘走了,记忆丢失了,永远也不会再回来。没想起来的时候,生活如常吃喝拉撒;想起来的时候,找不到了,时间留出一大段空白,故事都没了。

不同的人以不同的形式悼念着她,雨中的港岛英皇道殡仪馆外密密麻麻的黑色人龙,组成悲伤的无数种形状。

但始终知道,自己此刻内心的痛楚无法与那些如此钟爱她、为她填过许多词的词人相比,她的曲配他们的词,到头来最理解她的,还是这些词人吧。以下,他们为卢凯彤撰写的悼文。

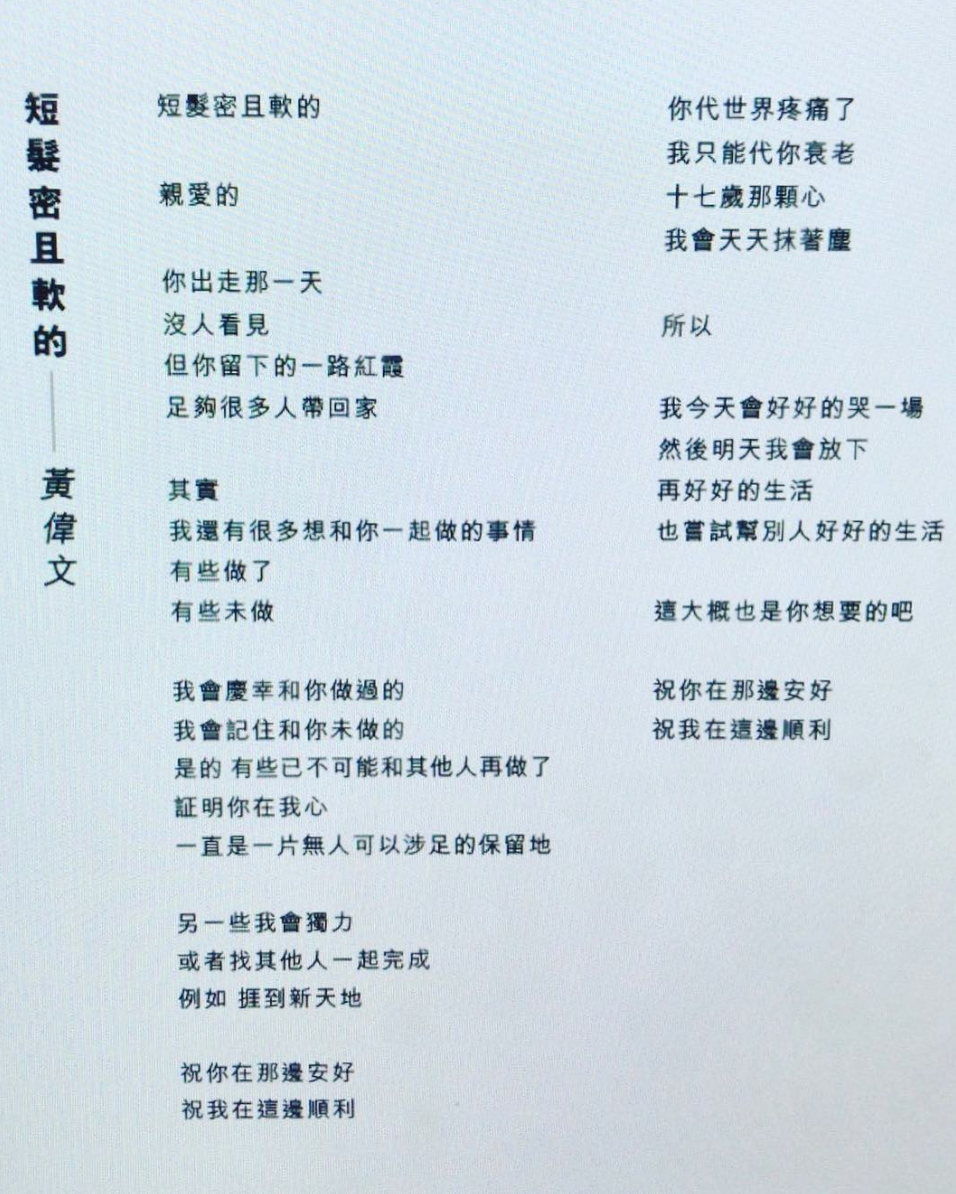

黄伟文

“你代世界疼痛了,我只能代你衰老”

《短髪密且軟的》

親愛的

你出走那一天

沒人看見

但你留下的一路紅霞

足夠很多人帶回家

其實

我還有很多想和你一起做的事情

有些做了

有些未做

我會慶幸和你做過的

我會記住和你未做的

是的 有些已不可能和其他人再做了

証明你在我心裡

一直是一片無人可以涉足的保留地

另一些我會獨力

或者找其他人一起完成

例如 捱到新天地

祝你在那邊安好

祝我在這邊順利

你代世界疼痛了

我只能代你衰老

十七歳那颗心

我會天天抹著塵

所以

我今天會好好的哭一場

然後明天我會放下

再好好的生活

也嘗試幫別人好好的生活

這大概也是你想要的吧

祝你在那邊安好

祝我在這邊順利

周耀辉

“你依然美好,我們依然爱你,你依然爱我們”

《Amazing》

有時候,相信文藝相信創作,作為文字人,我相信書寫可以無窮。

有時候,猛烈的覺得即使滴下一切心血,也換不來一條命,盡了,還寫什麼好。

好在還有剎那的記憶,記憶的剎那。

在阿姆斯特丹機場接你,你拿著行李,背著吉他,吉他彷彿比你還要大,像你這樣好看的女生,多少人趕著幫你,但你偏偏自己來。

然後,為了一首詞,我們談了好長的電話,開始明白你的創傷與脆弱。你的demo 裡好像聽到你在哽咽。

然後,在台北,我們湊巧都在,約了喝咖啡,還談到你打算做國語專輯在台灣發展與生活,當然還有戀愛,談得很開心,還為了「不脫知女生」而碰杯。

然後,回到香港,你找我寫詞,我邀請你來我九龍城家的天台上,喝酒吃法包煙三文魚和沙拉,假裝在歐洲般一起用了大半天寫了三首詞。而我沒有告訴你,我們年紀差了二十多年,還可以這樣合寫,我居然想到執子之手。

然後,我聽到關於你的擔憂,在半山可以看到中環的咖啡館陽台上,你跟我說你的狀況,給我看你新做的紋身,和治療師鼓勵你做的畫作。當中的美麗與哀愁叫我心亂。

然後,在人山人海的客廳裡,你為了演唱會跟我拍一段片。周圍都是愛你的人,你興致勃勃。

然後,在人家的演唱會後台,我們碰面,擁抱,我觸到你背上的骨頭,來不及說什麼就道別了。

然後,是今年初,我去台北做新書活動,書是關於我母親的,而我覺得你是我在台北的親人啊,請你來,你說要看到時如何,說不準。你來了。第二天,我們坐下來好好聊聊,原來你的狀況好像差了,但你也說會去香港找治療,那裡好像合適一點。你也說寫了新歌。

然後,我聽到你的新歌,然後你也找我寫詞。我以為⋯

在你離開之前幾天,我們還在手機裡聊著歌詞,你問我在香港嗎?如果在,見見面啊。我拍了面前的景象發了照片給你,有山有水,德國南部。你回了一個字:Amazing。

那是你給我最後的一個字。

然後,你走了,縱然你還感應美好,縱然你的身邊還有很多美好的人,很多美好的愛,你依然走了。我們,越愛你,越覺得無能。

是不能不願不敢接受的,但,兜兜轉轉反反覆覆,還是稍稍可以接受的,是無能,是縱或無能,也相信並且覺得你依然感應美好,你依然美好,我們依然愛你,你依然愛我們。

為了你給我的最後一個字,我無能,為力。

Amazing。

林夕

“我能为你做的,就是用这血肉之躯,让世界不明白你的人明白你所受的”

《我們》

每個人都有個我,也許不只一個我,能夠毫不突兀地說「我們」「我們」,是多麽奢侈、幸福有時又無奈的事。

第一次和你合作的時候,我們還沒對話過,透過中間人給我音樂小樣。對於自己會寫歌詞的創作人,一向很有壓力,都是有話要說的人,又很會表達自己,我該如何寫到你心裡去,又從你的口裡唱出自己,變成「我們」的心聲呢?

我問中間人,那要寫什麼好?中間人欲言又止,只說我們有些遭遇很相像,又說一定有很多話、很多心事可談,甚至恨不得那刻就能約出來。可恨這方面我懶散到近乎冷淡,很少主動找人。

之後你有電郵我新寫的歌詞,說要問我意見。一看棱角很鋒利、軟肋很溫柔,帶傲氣的張揚不失謙卑,果然,矛盾就是人性的本質啊。看著就只覺你歌詞的完美,我一點都不難懂,世界若不能包容,就不必包容。

我回你說:很好,實在想不出還可以怎樣,你不需要我意見,才是剛剛好,實在很好。你以為是客氣話。後來幫你寫國語歌詞,跟你說壓力很大,你都寫得那麼好了,我細讀遍你寫過的歌詞,要想著如何「學」你,你還是不信。那麼此刻此時再跟你說一遍吧:你很好,那些不夠完美之處,正好反映生命本來如此。到了很久的後來,終於碰面,已經有點晚了。

那次談到很晚,中午,你上來我家,一進門就說,很香啊,於是一坐下來,我點了根香,泡了壺茶,就聊個沒完沒了。你問我在這邊有甚麼好玩,我說有時盯著樓下的交通燈,算一下日夜不同的轉燈速度,就很耐看了。別人聽了怕會懷疑我情緒不對勁,但你只笑笑說:社會觀察家喔。

然後向你道歉,《燈下黑》那首歌詞,要你在拍MV現場邊拍邊等歌詞對嘴,賤人與渣男也不過如此,我自己焦慮症來襲時,寫得很慢很辛苦,但怎麼就沒想到你在無期的等待中所受的折磨?你還是一貫笑笑的,反過來安慰我,不要緊,別緊張,不要放心裡。

果然很談得來,可惜亦可幸,沒幾句就說到了情緒病的話題去,那大概是我們之間最知心的連繫。各自匯報遭遇過的,感受過的,捱過了的,掙扎過的。我很記得那個場面,說著說著,我的臉一直在下雨似的,哭出聲來,你只是眼睛通紅然後有點濕潤,之後,我們都笑了,好像暫時釋然了。無須言語,我們都明白,眼淚不由自主發洩出來,相比於情緒不受控,在猖狂肆虐,好多了。

我忘了感激,你是第一個成功說服了我,小時候成長的經歷,哪怕內心再強大,再放下得乾淨,依然會影響到成長後的心理性格。你幫我分析,習慣了在惶恐的環境下長大,這種「驚青」的精靈一直存在,會伺機發難,腦分泌失衡,也只是互為因果。當我終於承認,雖自詡個性堅毅堅強,情緒也不會完美到全由自己作主,那就少了一份慣性的驚青與內疚。

至於你呢?我所受的,比起你只是小兒科,而我們一場交流分享與分擔,竟然是你給予我啟示,所以說,你很勇敢,你很堅強,你很努力,絕非為逝者諱的美言,對我來說是比生命還大的實情。

我明白我們都熱愛生活,還有好多志願使命與愛好:那天你邊喝茶邊說下次你煮咖啡給我喝,你在學,我說很少喝咖啡,不過你泡的話,就試喝喝。我們並沒什麼真的看不開的,只是在打一場兩個我的仗,你的仗難打,另一個你會讓你束手無策。

你說,這時候你只能用畫來釋放這種混亂壓抑與暴烈,你給我看了一幅畫,問我看到了什麼?我說我懂得,狠狠地一筆筆粗線條,色彩鮮豔卻表現出心裡的混亂黑暗。但你說想我從這畫寫出一條「血路」,一條出路。

這就是《荒原》的起源,收到歌詞後,你說感激我給了你一隻木馬,對,創作多好,要什麼就有什麼。那歌詞是:「即使木馬不斷要轉,緊抱著便去到終端。」此刻我也理解終端不只一個定義。

「腦海有風,髮膚無損」是我們初衷,而此刻只留下你的精神存在我們心中,無所謂終端了。「剩這身血肉,仍有志願」。我能為你做的,就是用這血肉之軀,讓世界不明白你的人明白你所受的,通過歌詞、專欄,以及你樂於做過的分享會,告訴同病者並不孤單,也懂得應對,繼續完成你其中一個志願。