设计/加7@TOPYS

一九五二年,《巴黎评论》的记者走进剑桥大学国王学院,访问E.M.福斯特,隔年写成访谈录载于这本美国文学杂志的创刊号。他们如此描述这位英国作家:“福斯特总是在人们认为应该浓墨重彩的地方轻描淡写。他也总习惯用简洁的话来回答我们的问题,继而调侃一番,极为有趣,却很难模仿。”

而后近七十年,《巴黎评论》访问了二十世纪下半叶至今在世界文坛上举足轻重的作家们,访谈稿件数量已达三百篇以上。而“作家访谈”也成为了杂志的金字招牌,被誉为“世界历史上持续时间最长的文化对话行为之一”。

选定这套《巴黎评论·作家访谈》作本期读书会的书目,实是因为许多写作者在推荐能够帮助自己提高写作能力的必读书目时,基本都提名了它。就连诺奖得主帕慕克,土耳其当代最著名的小说家,也直言不讳自己对于这套文学“宗教典籍”的喜爱与推崇:“在访谈中,他们聊自己的写作习惯,圈内秘闻,写作方法,脆弱的时刻,遇到困难是怎么克服的。我需要了解他们的经历,越快越好。”

这一次TOPYS编辑部的读书会将围绕对这套访谈录展开,本文特精选我们印象深刻的8个亮点,希望能够为你点亮茫茫黑暗中的一盏灯。

本期书籍:《巴黎评论·作家访谈》

作者: 美国《巴黎评论》编辑部 编

出版社: 人民文学出版社·99读书人

本期读书会发起人:活腻

本期出场编辑:摇摇冻、十九、活腻、毛毛.G、盧丁

生活和伟大的作品之间,

总存在某种古老的敌意

德裔美籍作家冯内古特的作品,总透露着一股难得的黑色幽默。喜剧外衣下包裹着悲剧内核,在灾难、荒诞与绝望面前仍抬起头持续地发笑,是他讲述故事的特点。

这样的文学性格,却是因他的遭遇使然。

1945年,二战还未结束,冯内古特被俘后被运往德国“文化的代名词”德累斯顿。他经历了德累斯顿轰炸,被称为“欧洲历史上规模最大的一次屠杀,整座城市不复存在。

“空袭没有令战争缩短半秒,没有削弱德国人的防御,没有袭击其他任何地方,没有从死亡集中营解救出一个人。只有一个人获益了,不是两个、五个或十个。只有一个。”

“他是谁?”《巴黎评论》的记者问。

“我。我从每个被炸死的人那里挣到三美元,我想。”

在这套书中,许多作家聊到了自己的背景、政敌、革命经历。俗话说“时势造英雄”,可能真的有一定成分。在这种大背景之下,作家的敏锐与出彩,是会翻倍的,同特别平静的时代产出的东西,有挺大差别。

大江健三郎:“我没有能力成为好的采访者。”

大江健三郎早年采访了许多人。不少情况下,受访者都在逐字逐句引用自己著作中的话。

1961年,大江采访萨特。“他基本上是在重复他已经发表过的那些话——《存在主义是人道主义》和《境况种种》当中的话,因此我就停下来不做笔记了。我只是把那些书的题目写下来。”

大江表示,自己没有能力成为好的采访者,因为他根本不能提炼某种新的东西。

这特别负面,但确实如此。受访者的经历故事与逻辑思路相对来说是固定的,只有通过寻找特别的切入点、注重引导,才可能得到新的东西。

新闻写作或助于小说创作

不少作家都谈到了自己的新闻写作经验与小说创作经历这两者的相辅相成。

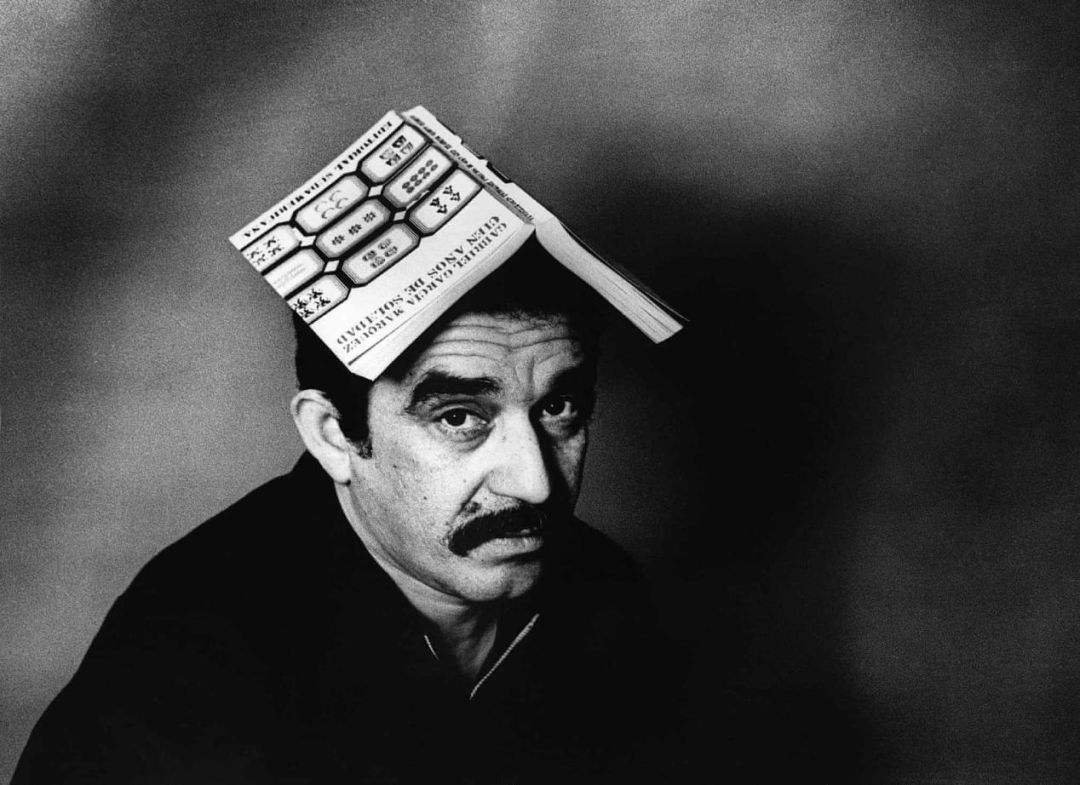

在加西亚·马尔克斯一边学习他祖母用十足的自然性来讲述奇幻故事的方式时,另一边则靠着新闻工作与现实保持密切的联系。与此同时,创作也赋予了新闻以文学的价值。

战后,赫胥黎在《雅典娜神殿》杂志找到工作,又在空闲时间为康泰纳仕出版公司打工。他为《时尚》《名利场》《住宅与庭院》杂志都做过事情,用他的话说,“从装饰性石膏到波斯地毯,什么文章我都写”,戏评、乐评,也都尝试过。他认为,写新闻文章是极好的练手。“强迫你去书写世间百态,拓展你的写作能力,教你如何快速掌握材料,让你学会怎么观察事物”。

但他十分欠揍地紧跟了一句:“不过,幸运的是,我没在这上面耽搁太长时间。”

马尔克斯:“我读最古怪的玩意儿。”

接受《巴黎评论》访问时,马尔克斯表示,自己不再读小说了,转而去读回忆录与文件,哪怕是一些伪造的文件;去重读自己最喜欢的读物,打开任何一页,读真正喜欢的段落;去读世界各地几乎所有真正重要的杂志,试着做到与时俱进。“我已经丧失了那种单纯阅读‘文学’的神圣的观念。”他说。

然而,当马尔克斯读罢所有严肃重要的各地报纸之后,他的妻子却还是总来告诉他那些他听都没听过的新闻。妻子告诉他,是在美容店的一本杂志上读到的。

“于是我读时尚杂志,还有各种妇女杂志和八卦杂志。我学习只有读这些杂志才能学到的许多东西,这让我忙得不可开交。”

真是个胜负欲强烈的可爱老头儿。

在知道接下来会发生什么的时候停笔

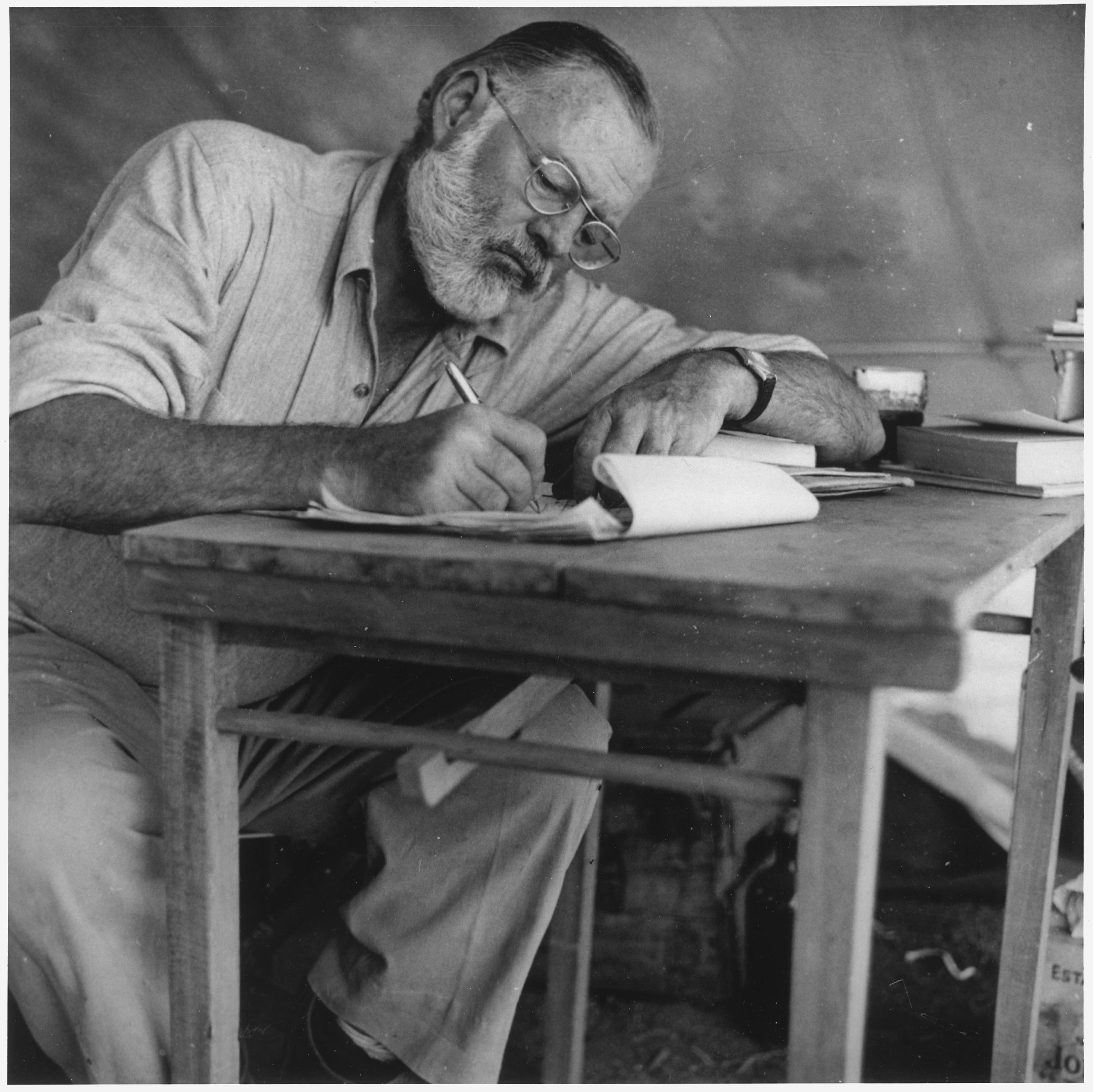

“海明威简直是记者的‘噩梦’。”同事放下书本同我吐槽道。

是的,书中他的答复大多点到即止,“非常、当然、不记得”是常有的回应。“写作是私人的、孤独的职业”,他始终如此认为,同时强调写作这门手艺不该被过度的探究所干扰。

但他却在不经意间抖了许多干货出来。比如他谈自己的写作习惯。

“写书或者写故事的时候,每天早上天一亮我就动笔,没人打搅;清凉的早上,有时会冷,写着写着就暖和起来。写好的部分通读一下,知道接下来会发生什么、会写什么就停下来。写到自己还有元气、知道下面该怎么写的时候停笔,吃饱了混天黑,第二天再去碰它。早上六点开始写,写到中午,或者不到中午就不写了,停笔的时候,你好像空了,同时又觉得充盈,就好像和一个你喜欢的人做爱完毕,平安无事,万事大吉,心里没事,就待第二天再干一把,难就难在你要熬到第二天。”

在他看来,只要能开始,元气自然贯通。

文学创作需要良好的健康

斯蒂芬·金曾经酗酒又嗑药,“我想这些瘾、这些迷恋,正是我们成为作家的首要因素之一,你想把这些都写下来:酒精、香烟、毒品。”不过为了不毁掉自己的写作生涯,他都戒了,除了香烟。这事儿在他表述来颇为生动,“我早上会跪倒在地,说,主啊,帮助我不要想饮酒嗑药。晚上我会再次跪下来,说,感谢主,我不需要饮酒或者嗑药。”

另一位当事人,雷蒙德·卡佛,在记者的层层引导下说出了自己的酗酒故事。他因为酒,进了两次戒酒中心,一次医院。最后因为身体和精神状况都太糟糕了,逐渐地摆脱了酒精的依赖。他也从来都明白,酒精并没有给他带来什么灵感。

“戒酒成功这件事比我一生中做的任何事情都更让我感到骄傲。”他说。

斯蒂芬·金:“我讨厌库布里克导演的作品。”

斯蒂芬·金在接受国家图书奖杰出贡献奖时,曾发言为流行小说辩护。随后上台的当年最佳小说奖得主雪莉·哈泽德,马上毫不留情地说:“我认为我们不需要你来给我们开书单。”

这是通俗文学与纯文学的一次正面交锋。

“当你将严肃的流行小说关在门外,你也把许多普遍认为是严肃作家的人关在了门外。你对他们说,你写面向大众的通俗小说会危及自己的声誉,这样一来,许多作家就不肯像菲利普·罗斯那样,冒险去写一部《反美阴谋》。”斯蒂芬·金在接受《巴黎评论》记者采访时重新回应了这件事情。“真正的突破点在于,你要问问,这本书是不是在情感层面上引起你的共鸣。”

作为通俗文学的代表,斯蒂芬·金的许多作品与其个人经历都脱不开干系。

当记者问道:“你认为我们害怕的是什么?”

他回答:“我们害怕改变。我们怕一切分崩离析、方寸打乱。这就是我感兴趣的东西。……我们害怕世界乱了分寸。我们害怕在收银台排队的时候有人偷走我们的蘑菇。”

这么一位家庭和睦、生活有爱的作家,为了描述“镜子上的一道裂痕”,却能把日常的种种都变成惊悚故事,相当厉害。

《闪灵》取材于他与妻子住过的科罗拉多州埃斯蒂斯帕克的斯坦利酒店。“那是他们当季的最后一个周末,所以酒店基本上全空了。他们问我能否付现金结账,因为他们要把信用卡收款机带走,拿到丹佛去。路过第一个写着‘十一月一日之后可能会封路’的标牌时,我心想,天哪,这上头绝对有故事。”

斯蒂芬·金坦言,库布里克改编的《闪灵》,太冷酷了,完全没有体现剧中家人之间的情感因素。“我认为谢莉·杜瓦尔演的温迪简直是对女性的侮辱。基本上她就是个尖叫机器,丝毫看不出任何她参与家庭的交流互动的痕迹。”

这些作家生动有趣的回答,

都是被套路出来的

就以卡佛这篇访问举例,分享一些可能值得我们借鉴的要点。

首先,可以问“第一次”。第一次开始写作,第一次发表短篇,第一次发表长篇。因为“第一次”就可能会把他的人生历程或是创作自然地带出来。

然后,可以从其他报道里面去找一些有意思或者有故事性的细节。比如说卡佛曾在《纽约时报书评》中提到过自己“有一段乏味得不想再说的故事”,记者就把这段单独拎出来了,追问他说你可不可以再谈一下“乏味得不想再说的故事”是什么?

还有提问题的技巧。如果你要是问题用的描述很淡,那他也会很笼统或者很概括就回答出来。但如果你要是用一些夸张的话术,比如说“多谈一些”、“具体谈谈”、“我对什么非常感兴趣”,把他可能三言两语就说完的东西,逼问得更加细节。

“灵感来源”这种问题,也可以问得更细一点。比如和他说,我很喜欢你某某小说里面某一篇选节,可不可以谈谈这里面的某个灵感是怎么来的,如此一来,问题的指向就会比较具象。

可能有一些对他来说偏负面的东西,但还可以曲线救国。比如卡佛是一个酗酒很厉害的人,这位记者就和他说“我特别想知道那些喝酒相关的故事”。

还有一种惯用的技巧,就是让他描述过程,“谈谈你写作的过程”。也可以再问一问变化,变化就是转折点,“这么多年来,你的写作方法有没有发生变化”,“你修改文章的方法有没有发生变化”。

可以借助别人的观点,或者你之前采访别人的那些示例,去帮助受访者来理解某一个问题。因为有可能你直接问他那个问题,他不知道你的取向是什么。比如说这位记者就问了,“你对读者有没有一个画像?”他接着说,“厄普代克说他的读者画像应该是那些很喜欢在图书馆看书的那些西部小镇青年”,就很具体了。用一些所谓别人的观点,可以引导这个问题,同时可能得到他对那个人的看法。

这本书中的采访,从准备到实际进行,往往历时数月甚至跨年。多次拜访后,记者力求尽着笔墨,全面地展现一位作家于写作、于生活的种种爱与不爱。

但我仍印象深刻厄普代克谈到自己对于采访的理解时说的,“无论你多么想保持诚实和完满,访谈从本质上来说都是虚假的。我让自己投身这个机器中,然后你从机器中得到了你的版本——可能你是个聋子根本听不见我说什么,也可能这机器本身就坏了。所有出来的东西都会被冠上我的名字,可这根本就不是我。”

如你所见,这是一本很难吃透的书,不少东西看过就忘。若是抱着功利的态度去翻阅它,可能收获的经验会因为具体问题得不到具体分析而被大打折扣。

但有些东西,却能够一直存在你的记忆里,陪你走完接下来的漫漫长路。