2008年,这是龙鳞装非物质文化遗产传承人张晓栋在很多场合提到过的一个年份。

那是很特别的一年,于国家而言,喜忧参半,南方雪灾、四川地震皆是罕见自然灾害,奥运的举办、首次太空漫步的完成,又都是可载入史册的盛世壮举。而对于刚刚在一家文化公司完成了第一个完整作品——一个笔记本——的张晓栋而言,亦是决定未来方向的一年。

“那一年,移动互联网兴起,大家开始使用kindle这样的电子阅读器,有段时间甚至说上海中小学的课本要被电子产品取代。”张晓栋回忆道。总之,在当时有关书籍未来的讨论中,电子化似乎成为了不可逆的大趋势,实体书俨然一副夕阳产业的样子。

但这一切,却极大地唤起了二十多岁的张晓栋要去做一个物体的兴趣。于是,在出版业黄金时代开始褪去的2008年,他决定要成为一名制书人。

书,是文字诗意栖居的建筑

其实,张晓栋对书籍制作的兴趣,早在大学期间已埋下。

2002年,如同很多自高三紧张学习状态中“解放”出来的学生一样,初入大学的张晓栋觉得自己突然有了大段可以自由支配的时间。到图书馆漫无目的地翻阅各种书籍,成了他消磨这些自由时光的主要方法。他将其视为一个可以“封闭起来跟自己对话的过程”,并且乐在其中,也就在这个过程中,他翻到了杉浦康平的《造型的诞生》,从那里打开了一扇通往新世界的大门。

“这本书特别吸引我,我发现原来看待生命、宇宙、万物间相互关联的方式可以是这样的。”张晓栋说:“后来我发现杉浦康平是做书的,我想那时就给我埋下了一个重要的种子,让我发现原来做书可以这么有趣,可以看到另外一个世界。”

于张晓栋而言,书籍并不单纯是文字内容的载体,它们呈现出的形态和形式本身也是内容的一部分。他回忆自己二三年级时,非常喜欢翻阅家里一本《唐宋词选注》,虽然完全不懂上面写的是什么,但只觉得里面的图画、文字形态都很优美,忍不住要一遍遍拿起来。

大概也因为这样的童年经历,让站在2008年那个拐点的张晓栋觉得,纸质书并不会如大家讨论的那样走向穷途末路,“未来人们还需要纸质书吗?我相信任何东西不能一概而论,我们既会需要便于传播的虚拟内容,也还是需要实实在在、看得见摸得着的东西”。

在他看来,人类非常努力地工作、生活,不过是为了满足眼耳鼻舌身意这六识感知的需要,看好看的电影,吃好吃的东西,触摸有质感的物体……虚拟书能满足一部分需求,而实体书籍则可以带来另外的享受。

与常人对书的认识不一样,张晓栋把“书”看作一种空间形式的存在,这也是它喜欢做书的原因,他眼中的书,是文字诗意栖息的建筑。

从最早篆刻有甲骨文的龟壳,到简牍编连而成的书卷,再到线装书、精装书等等,今日书籍的形态早已超越过去人们能够想象的样子,因此,我们也无法一概而论地说,未来书籍会是什么模样。

张晓栋相信,书籍的形式会不断演化,但它们不会消失,他要思考的,便是让它们以怎样的形态继续走下去。

在过往浩渺的书籍装帧历史中,他寻找到了自己的灵感之光——龙鳞装。

有时,我们把“内容”限定在太小的范围

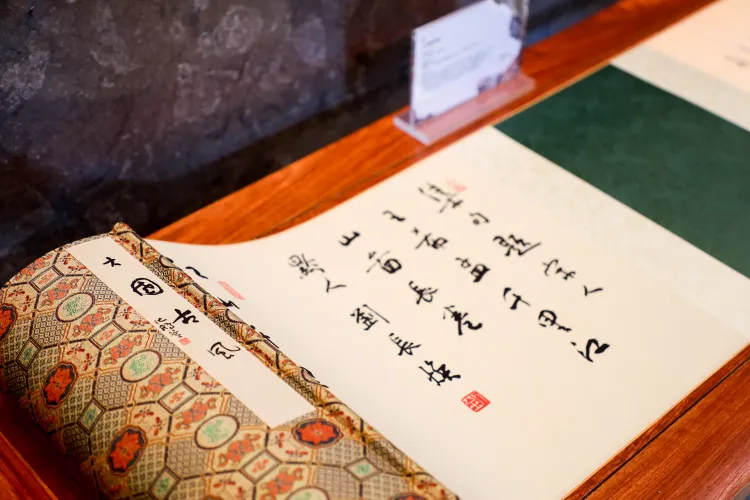

龙鳞装始于唐朝,用于北宋,是卷轴向册页过渡阶段出现的一种装帧形式,但由于工艺复杂耗时,至今几近失传,唯一的传世实物是仅存于故宫博物院的《刊谬补缺切韵》。

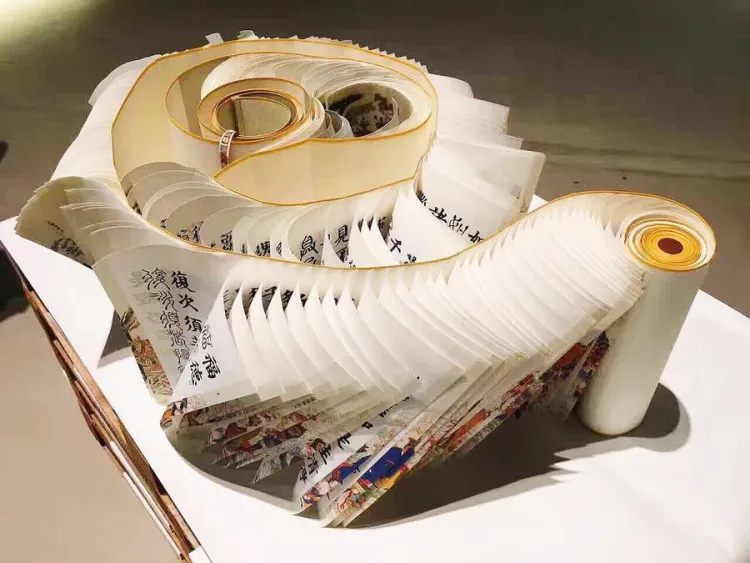

“以长纸做底,页子鳞次相错地粘贴于底纸之上。收起时是卷轴,打开时页纸有规律地翘起,遇风则灵动翻飞。”这是关于龙鳞装的描述,这样的形态深深吸引了张晓栋,他说,自己第一眼在书中看到龙鳞装书籍的样子时,并不觉得那是个很古老的东西,反而显得非常现代,超出大家惯常概念中对“书”的形态的认识,他从中看到了很多光。

张晓栋的第一部作品,《三十二篆金刚经》耗时两年半才最终问世,因为记载不多,他除了向包括吕敬人在内的各位业内大拿反复请教外,剩下的就是数不清的尝试。他将整个过程形容为“老是在绝望,一直被绝望打击”。记得第一个版刚做出来时,他兴冲冲拿给老师看,结果老师只说了一句话:“你装反了。”一切又都要重头开始。

不过,张晓栋卯着一股子劲儿,想着即使最终会失败,也要看到失败的样子。

好在,凭着热爱和前辈的指路,他最终成功了,并且还做出了自己的创新。龙鳞装《三十二篆金刚经》并没有完完全全“复制”传统工艺,张晓栋创新性地在鳞次的书页领口做上了图案,让整本书铺展开来时,大家第一眼看到的是一幅完整的图画。

对于这样的创新,张晓栋解释道,图案能够带来的刺激是强于文字的,人们第一眼看到一幅完整图画,产生兴趣进而翻阅,随着一页页地翻动,画面逐渐消失,带来一种次第渐进的阅读体验。这样的过程决定它不是一次普通的阅读行为,而更像一次沉浸式体验,让人经历一次后便难以忘记。

这种独特的感受,是张晓栋希望通过作品带给观者的,让读书不止于浏览信息,更是调动周身感官与书进行的一次立体对话。他视形态为书籍内容的一部分:“不同的书,有不同的生命力和属性,不需要用统一的标准去衡量‘阅读’,没有人规定读书只是把文字看完就结束了,我们可以去闻纸张的气味,去触摸感受它,这些都可以成为你阅读的体验,只是我们有时把‘内容’限定在太小的范围了。”

理解了他这样的理念,或许就能明白为什么他会做出经龙装《红楼梦》这一作品。

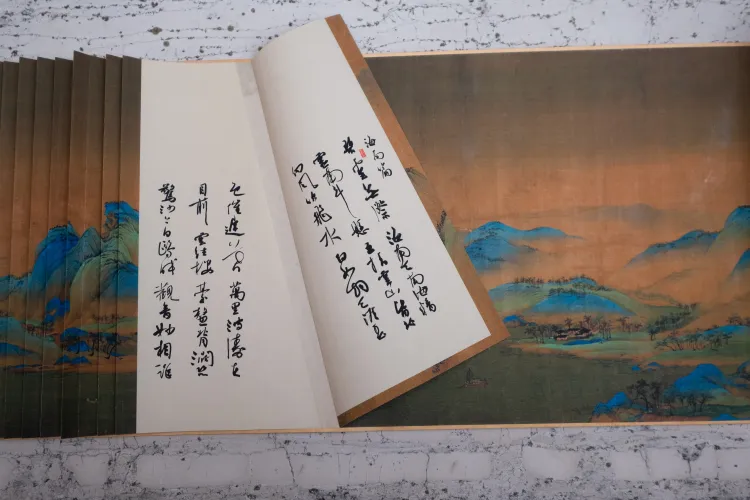

经龙装《红楼梦》,太不像一本书了:百米多长,一套八函,合起来高1.23米,将120回木活字版程甲本《红楼梦》及230幅清代孙温绘《红楼梦》收录其中,如要完整拍摄整部作品,得启用无人飞机。

制作这一作品最初的冲动,来自孙温绘的《红楼梦》。“太精美了!太吸引我了!我一定要为它做一本书!”直至今日,谈起初见孙温的《红楼梦》时,仍旧能听出张晓栋的兴奋和激动。他说,在了解过那本《红楼梦》背后的创作故事后,更坚定了自己为其作书的信念:“孙温用了38年绘制240幅红楼梦。一个人几乎用他的生命完成了这样一幅作品,这是很值得我们这些后辈尊敬的。”

带着这样的心情,张晓栋为《红楼梦》创造了一种全新的装帧方式——经龙装——结合了龙鳞装和经折装两种传统装帧手法。通过这种全新的装帧方式,他将孙温绘的《红楼梦》和《程甲本红楼梦》,即程伟元、高鹗整理出版的木刻活字版一百二十回《红楼梦》,融汇到了一起。

张晓栋希望这样一件作品,能让人们同时感受到几位与红楼有关的伟大前辈的极致精神力量,他们全都在这一作品上倾注了大量心血,甚至投入了整个生命。

作品第一次与世人见面的情景,张晓栋至今历历在目。那是2015年,曹雪芹诞生300周年,头一晚刚完成的作品,第二天便要拿去曹雪芹西山故居展出。“当时约我的老师吕敬人去现场看,我的心情是非常忐忑的。”张晓栋说:“因为老师强调过阅读的便捷性,而我这作品,我没有想到它最后做出来那么大,400斤重,共8函,每一函单独拿出来,力气小点儿的可能都不一定拎得动。”

不过,令他意外和欣喜的是,吕老师看过之后觉得特别好,说虽然书很大、很重,但也是一种书的语言,这样的题材需要如此体量的作品来承载。

“传统”,是现代人下的定义

从龙鳞装《三十二篆金刚经》,到经龙装《红楼梦》再到后来的千页,张晓栋做书12年,一共出了7部作品,用他自己的话说,“少少的,但每一部都有不同。”

张晓栋喜欢创新,虽然“非遗传承人”这个名号,让外人看来他所做之事不外乎“考古和传承”,但实际上他的每件作品,都是一次对传统技艺的小小改造和创新尝试,如若没有新意,他便不做。

反正每个作品都是为自己而做的,不赶时间,没有限制,便可以沉下心细细琢磨,又或者耐心等待灵感的到来:“不能是快餐式的,否则会废掉,我希望自己的作品能成为经典,让人在多年后还想重新品味,不会被历史所淘汰。”

经典,是他在谈论创作时,经常提到的一个词,从选题到最后的成品,都要是能够经得住时间考验的内容。他不大在意所谓的大环境和潮流,问及国风兴起、国潮流行是否为他和他所做的事带来更多关注,他直言“没什么影响,都是时代的变化。”

细想想,这在他的逻辑体系里,完全说得通。

张晓栋并不简单将自己的工作定义为“承袭传统”,而更多是在借着一种古代装帧形态实现当代表达。其实,书籍装帧本就是一个独立的艺术门类,只不过相较于大家熟悉的绘画、雕塑等来说,它的载体是书,而张晓栋是那个从历史中发掘出一种创作手法并将之活化的人:“传统与当代,都是相对的,‘传统文化’是人们给它的定义,但技艺没有古今之分,都是表达的方式。如果现代机械技术更适合一个作品的表达,那我也不排斥。”

对于做书,张晓栋始终保持着这样的开放心态。

现在,越来越多的人开始认识张晓栋,他的作品走出了国门,走入威尼斯双年展,亦有人欣赏购买。他有了自己的小小工作室,他将其称作一个实验室,用来不断探索各种想法的可能性。这些尝试,不一定每个都会成功,但所有这些摸索,都是他通向未来的一种指引。他说,对未来的探索,始终是他孜孜以求的。

后记

在正式采访张晓栋之前,我搜索了一些他的采访,其中一篇提到,张晓栋拍照,喜欢比出ok的样子摆在眼前,他说这象征着多一只眼睛看世界,因为我们双眼能看到的世界,始终是很小的,需要第三只眼带我们去领略更多。

书籍装帧,便是他的第三只眼,他做这件事,只是想去看更丰富的世界,再反过来将之分享给更多人。

我和他聊了一个多小时,前文洋洋洒洒写了很多,但令我印象最深刻的,是他说的两句不太有内容的话——“做书那么有趣,我为什么不做书呢”,以及“没想过,想那么多可能就什么都做不出来了。”

这两句看似没什么深度和见地的话之所以让我在意,大概因为,在我看来,正是有这样简单的喜爱和纯粹的创作欲,才有了今天的张晓栋,以及他的龙鳞装、经龙装、千页及未来尚不可预知的作品。

* 文中图片,均由受访者提供。