离开影院的178天之后, FIRST青年电影展宣布依然一年一期,依然西宁见,并且打出了“Back to FIRST, Back to Cinema”(回归FIRST, 回归影院)的口号。

TOPYS作为受邀媒体全程参加这一次特别的约会,并且采访了两部入围剧情长片的导演,和他们一起聊聊电影,创作,灵感还有人生。作为写作者,我想保持中立,将他们的话语用一种旁观的录像机的方式记录下来,并且试图将采访后的答案拼贴在一起,创造出一种跨时间的独立存在的对话,将两个完全不同的气质的生命如何碰撞出故事。或许就是某一种电影的可能性……

A:高鸣

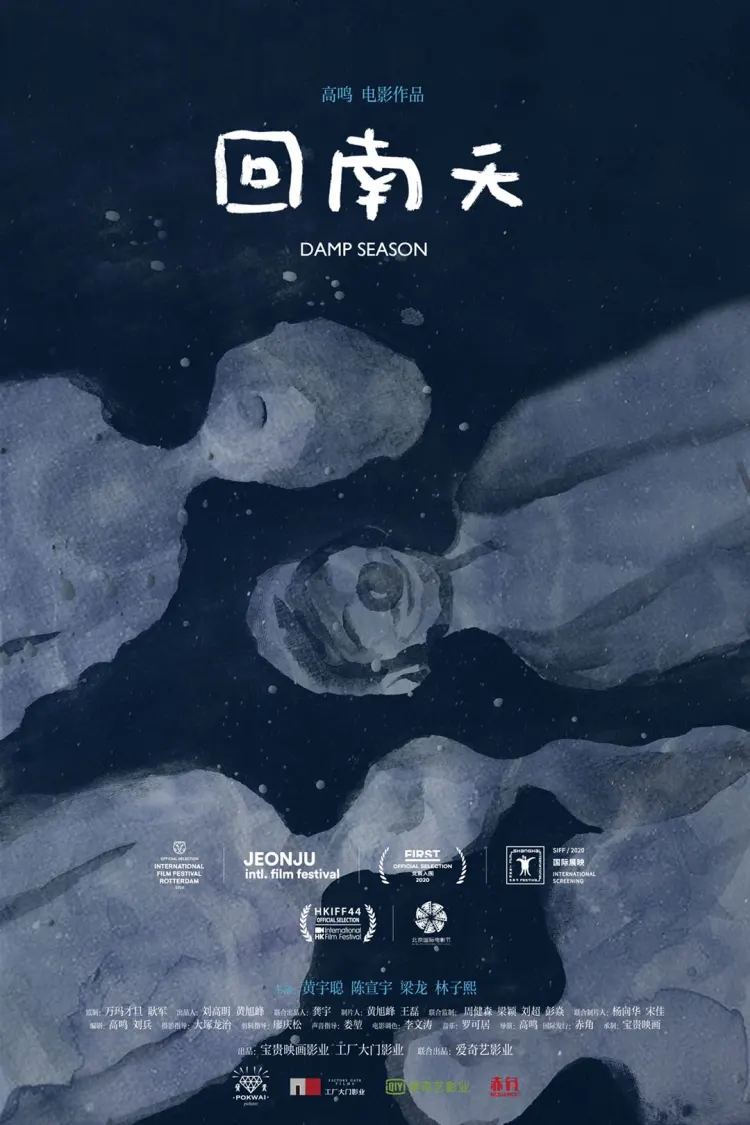

70年生人,出生长大于赣南一隅,随后在深圳生活了近一半的人生。在这里,他获得了事业的成功,作为深圳本土著名的平面设计师,创意总监,代表作有2011深圳世界大学生运动会会徽,作品先后参加国内外上百个设计和艺术展览。2006年完成个人第一部电影作品《排骨》。2007年被中国独立影像年度展评为概念年度十佳独立电影,并参选海内外多个电影节。2007年完成剧情短片《阿松》。2020年完成个人首部剧情长片《回南天》,获得第21届全州国际电影节国际竞赛单元最高首奖,入围第49届鹿特丹国际电影节“光明未来”单元并且入围第14届FIRST青年影展竞赛单元。

B:王晓振

80年生人,出生长大于山东小乡村,随后搬去北方求学和工作。毕业于东北师范大学的他在2013年完成了个人首部剧情片《田园将芜》,获得第十届中国独立影像展首座奖,并被选为第十届北京独立影像展开幕影片。2020年完成《情诗》,获得14届FIRST青年影展最佳剧情长片,饰演妻子的现实生活中的妻子周青获得14届FIRST青年影展最佳演员。

南方小城,北方小城

A:我是70后,出生长大在一个南方的小县城,那个时候我的生活环境类似汲取知识是非常有限的,只能订阅一些杂志,但我仍然非常好奇和渴望着外面的世界。因为喜欢艺术,喜欢画画,所以我订了《中国油画》这些美术类的杂志,还经常去新华书店报刊亭等等一些地方找寻我能找到的吸引我的补充。我想我对艺术本身就是拥有天生的敏感性,除了画画以外,我也尝试过写朦胧诗,一个青春期的少年虽然现在看起来可能有点肉麻,但那时候的我就是想要不自觉地亲近艺术,对了,那时候我还写剧本排话剧还拿了奖。

当然那个时候我从来没想过,我可以跟电影发生关系,那个时候我觉得我能画画就已经是很幸福很幸运的事情了。或许是因为这个的南方小县城离北京很遥远,好似一个完全隔离开的世界,从来没有人告诉我电影学院可以考,但这些并不影响我的眼界,或者更准确地说,我对外界的渴求。我渴望阅读,渴望创作,这一种不满足的状态一直都在我身上,包括现在我回头看那个小小少年到我现在四十多岁了,我都觉得有一种不满足的状态,想走出去去看看外面的世界是什么样的。

一个小小少年生活在南方小城,我在听一些别人不听的东西,画一些别人看不懂的画,或者说我心里面的世界早就超越了这一个县城,但你问我是否孤独?我想我没有那么矫情,我好像从来就没有想过这些问题。我更多的时候,就是很坦率的面对我自己,吭哧吭哧的一步一步一个脚印往前走,就跟爬山一样的,完整的接纳了自己。我肯定不是个天才,但我一直都很自信,我有天赋也很努力。

B: 我不知道是不是强调过,但其实我是没有意识说这些的,它就是我的一部分。事实上我也并不是从一个小城市出来,我就是从一个乡下出来,对,就是我们那的一个村。说实话,一开始尤其是我刚上大学的时候,我挺介意这个东西,我甚至不想让人知道我是从乡下出来的。我想那时候的我是一个非常自卑的那种心态所以才会这样想。

但是我现在完全不是这样了。有一阵子,我也不断的问我自己我想要生活在那个地方?我想应该就是我读大学之前一直生活的小村庄,我甚至到现在我也一直想要生活在那个小村庄,我真的想回到那个地方生活。我不是说我一定要强调它,但是别人问到我可能就会说起来,这个小村庄对我来说是非常美好的一个东西,现在我已经离开那里很久,在城市里一直生活了这么多年,但我始终没有多少感情,但每次我回到那个小村庄里,我都会对里面的一草一木都会产生很强的感情。是返璞归真吗?我不知道,但是我只是觉得那里是我心里最美好的地方,虽然现在住的这座城市也没有很差。

13年,7年,中年焦虑

A: 对,我2007完成首部剧情短片《阿松》之后,隔了13年,我才拍出了我的首部剧情长片。这是一种什么感觉?或者这是一种什么原因?你们好奇我在这沉默的13年里做了什么?《回南天》是中年焦虑后的产物吗?里面的故事、细节、隐喻、符号,这些是我的年轻时候的缩影延伸到中年状态的爆发吗?我想基本上可以这样理解,而且我不否认这是我一次中年危机而产生的一个作品,我一点都不否认。

人到中年的有的时候遇到事情会越来越多,快速的更迭的时候,被动地被这个时代吸入就毫无准备,这个时候实际上遇上一种很奇怪的节奏,我有时候真的不知道如去形容。我想,每个人其实他都会经历这个时刻,只是每个人处理的方式不一样。那么我也毫不例外,就是到中年的时期面临着各种压力。 也曾认真地想过放弃,放弃艺术创作还是放弃做自己,反正可能是这种放弃不仅仅是一种心态的放弃,不仅仅是一句话的放弃,也不仅仅是劝自己不钻牛角尖的放弃,有的时候真的是被打得完全没有还手之力的那种放弃,真的有很多这样的人,我就是这样过来了。

后来,电影它对我来说就是一种挣扎的方式。因为有的时候你想很多事情你其实是想不明白的。这个过程中你想不明白,然后事实上也没有答案。然后越想不明白,有的时候就越会去想。

这时候,我遇上了我的制片人,起初他爱上我的工作室里来喝茶,我有一张好的茶台,也有一些还不错而且他刚好爱喝的茶,聊着聊着我就发现他对电影的判断和审美和我真的很相似,我们在一起对电影创作这一块还是有一些可以互动的东西。后来,我就鼓励他做制片,他也鼓励我继续创作,慢慢的,我们就开始很自然的合作。他也会定个时间表帮我规划好,监督我交剧本什么的。

现在回过头来想,其实我在想他在当时说这句话的时候,只是刺激我一下,看看我有没有可能做,但是他也没想到这事能成,我真的会去做,这是第一。第二,他肯定也没想过,我们两个做了以后,就真的能把这个事做出来。有的时候,我真的觉得或许这是天意,从唯心的角度来说,早一点晚一点都不行,我刚好在那个状态,他也刚好在那个时间点遇见了我。我的创作从来不是孤立的。

对我来说,电影也好,写作也好,我认为这两者其实是一体的,不管是从写作到电影的,还是在从电影再回馈到写作,我觉得这些能和我自己建立密切的关系,它们能解决我内心可能都很多似是而非的问题。它们是我无形的手,在拉着我。这么多年了,一直都是。

B: 首先我得承认我确实有焦虑,但是我同时没有除了焦虑之外的问题。7年没有真正创作自己的作品,回想拍《情诗》时,我的确保持了这样一种焦虑感,我一直和自己说,我得拍一个东西了,我得拍一个东西。我确实是这么想的,但除此之外的焦虑感我并没有。 很多人说《情诗》是探讨中年人的婚姻问题,结婚有一阵子了,孩子也有了,然后中年危机来了。其实真的没有,我只是对自己想要创作的焦虑,但是中年危机不是真的。

拍《情诗》我就是想表达一个很简单的、小的剧情故事,只不过我在拍的过程中发生变化了,我接收到的这个东西,我突然觉得可能这样更有意思,我就根据我的感受重新来调整。有点类似在创作的过程中可能就像一个纪录片导演,他接收到一些实时的东西,他重新来组织。我没有认准一个大概的框架,然后就得沿着框架去探索去突破,而是相对来说就比较开放一点。然后我遇到了火花,我抓住了,我觉得这样很有意思,它不是我事先想象的。我从来不认为我原来想拍的剧情故事有多牛逼,像你说的有危机,不是那种:30岁了,我必须再拍一个东西了。

包括很多人以为的单一场景的设计,长镜头,玩结构,我这么做只是因为我条件有限,我并不是就是想要单一场景,或者是所谓一定在什么方面有所突破。我有十几年拍片的经验了,我肯定知道如何让观众感觉到好的东西,比如说调度,比如说怎么把镜头拍得更美更装逼,或者是怎么把一些形式方面做得更牛逼,其实我都知道怎么做。但我在做这个东西的时候,我条件很有限,我只能想象最重要的东西是什么? 其他的比如说调度或者其他的技巧,那些东西能不能更好地来辅助我这个影片,我花多少精力和财力去做到了,然后我做到的同时,是不是真的对我的表达有所帮助。我综合衡量一下,只是衡量一下,我就发现我想要实现那个东西,可能就会有损我现在的表达。后来我就想拉倒,我干脆不要了。我就想要拍一个最简单的把我大概想说的事情能够说明白就行了。所以现在《情诗》可能变成一个让你感觉上好像是一个我在挑战观众的实验作品,但实际上不是这样的。

我非常喜欢一个当代艺术家——杜尚。当然艺术史我不是特别了解,但他就是当代艺术平民化的第一人,我了解喜欢他之后,我发现后来的所有的当代艺术可能都只是在玩一个游戏,玩一个概念,我就有这样一种感觉,我不想玩得更聪明一点,我不会在这方面有任何的多的追求,我也绝对不喜欢这样的东西。

观众

A: 我从来没有拒绝观众,也从来没有想过抛弃观众。但是目前《回南天》在西宁放的这几场的情况来说的话,坦白讲跟观众的沟通其实不是特别理想。我这几天也在想是哪里出了问题?当然,我觉得我最初的这种创作的态度肯定是没有问题的。我在想毕竟不是一个小年轻的导演了,我已经是有一定的年龄段了,我已经步入中年了。

步入中年以后我所思考的问题或者说想的问题,我可能会跟年轻的时候的那种感受会不一样。当然这不是谁高谁低的问题,只是说这个年龄段它决定了思考的不同方向。今天早上我还跟我的几个独立导演的朋友一起聊到了这个话题,大家其实都有一个共识,就是到了这个年纪,如果说你去纯粹拍一个不停重复的类型,或者说做一个我们觉得是那种常规的所谓现实主义的电影,坦白讲也不缺这一个,那做的意义到底有多大?其实,我在这方面也是会不断的反复的问自己,因为电影本身对我来说就是一个写作,这种写作它写作是要有语法的。但每个导演他的经历不一样,他的感受不一样,他前面的知识积累不一样,他采取的方法跟策略也会不一样。但是我相信没有一个导演会说他是为了拒绝观众去拍片的。

我特别好奇现现在的观众到底是个什么样的观众(笑)。前两天,我和跟另外一个导演朋友谈到这个话题的时候,我说像我是70后,甚至80的电影爱好者或者艺术爱好者,我们在看一个东西的时候,假设说我们看不懂,但我们也会稍作保留,我们可能会稍作思考,然后把自己的这种感受先放下来,然后尽可能去体会和感受,如果说确定这是一个特别烂的东西,那就再说是吧?但我那个导演朋友,他也跟我说,他说现在的90后的观众其实是这样的,他们的环境和我们也不一样,他们对影像是不陌生的。他们本身有很多特别快捷便利的方式去获取影像,消费影像。他们到底有多少耐心,或者说有多少能够真正意义上沉下来去体验一个东西,或者说去感受一个东西?

如果说我完全不在意观众,那我就做影像艺术好了,我就用完完全全的艺术家的态度来做这个事情。但我还是想说对这个世界的理解,对人的理解,用我有限的对电影的这种理解包括我的这种写作方法去做一些新的尝试和努力。会不会害怕?我不害怕,但有一些小小的失落,比方说我很用心的满墙安上了插座,但最后你发现没有一个插座它是有用的。但是《回南天》才刚开始,我想现在的反应并不代表着这个片子的未来的终极的评价。

B: 我不介意观众怎么看待《情诗》,这个片子出来之后,大家都会有各种各样的解读,这是肯定的。我不太介意别人的到最后是不是跟我一样,当然有一些可能很接近,那我就更加不在意了。

在《情诗》里,我没有要告诉大家一个我认为婚姻是怎么样的,这不是一个什么真理,我没有任何这样的诉求。我没想要告诉大家一个很明确的东西,所以大家对片子产生的理解和解读,对我来说不造成太大的影响,我没有这样的包袱。我只是把我一个非常小的个人的观感甚至我都没把这个感受直接传递出来,在拍的过程中,我就觉得这是一个很小的切面。所以,如果有人愿意解读地深刻,我感到很荣幸,愿意本身就是一个很好的趋势。大家的解读我就觉得更不会有问题了,除非有一些人他会带入到我这个人有什么问题,那可能会稍微影响到我。

比如有些观众看完这个片子,他就会自然而然地把里面这个丈夫就定义成导演本人了。那他实际上从一个纪录片角度来定义了,把片子的事情当成一个真实的东西去讨论了。当然也有很多观众说我消费我太太周青,消费我们之间的感情了。首先我觉得,你做的任何事情,它都是一种消费,既然拿出来给大家看了,不管是不是我这样的可能看起来拍出身边人的故事,或者是你拍别人的东西,甚至是你拍一个纪录片,你拿出来本身这个行为就是消费。你并不是放在家里自己看,既然你已经拿出来了,怎么说你也不能否认消费的存在。其次,我拍片子之前,我和周青是做了充分沟通的。她本身非常愿意帮助她爱的人完成这个事情。 那你说我到底是消费还是不消费呢?所以讲到底,总是要通过消耗一部分自己的人生阅历,去达到创作上的一个基础,然后当事人充分知情且有意愿合作。那不管你做的是含蓄还是很暴露,它(消费)都存在。可能我含蓄一点拍了别的一个故事,那另外一个故事它就不是消费吗?

回归到《情诗》本身,实际上我只是把我和周青当做一个样本来研究的。我只是经过思考之后,发现哪些东西是我最熟悉的,排除了其他的一些东西,这是我认为最接近我想做的东西。

电影如果不是一种记录,就是一种梦幻。——伯格曼

A: 我已经是中年人了,无可否认,一个初出茅庐的中年导演,我很明白,也非常珍惜我的每一次创作。因为我知道我自己未来这种创作的机会可能会随着时间的流失会越来越少。做了这么多年的艺术创作,离开设计师的身份变成了导演,我内心知道,如果不是电影,我也不会隔了这么多年再重新回来。

我肯定不会像之前一样,拍完一个纪录片,休息十几年,再回来拍一个长片。所以和那片废弃的湖的那一段相处的时光就已经过去了吗?说心里话,未来的处境或者说未来到底会怎么样,我不去预设,我的性格就是吭哧吭哧一步一步往前走的人。

写作一直都没有停过。今年年初从鹿特丹一回来,我就开始写,定期有交流会。对我来说,创作上肯定是比第一部的时候要更有经验,但我觉得我自己一定要先想清楚、想明白,因为有的时候写作一开始是一个冲动,然后写完了以后才会觉得不合理或者不合适,会觉得这个背景是不是有问题? 所以,目前还没有给团队的其他人看过。

你知道一些当代艺术,就是很纯粹,就是单纯的一种创作、一种表达。我想我就是这样一种类型。我觉得我是对人感兴趣,对人与人之间的关系感兴趣,对由此产生的情感感兴趣。但其实所有的人的生存环境或者生存状况,背后是有一个大的政治的概念。我觉得我没有智慧去讲这些大的东西,我只想把人讲清楚。如果有一天我能把人讲清楚,或者能把我的故事讲好,我就觉得我很成功。 我喜欢的那些导演或者是我喜欢的创作者,我觉得其实大部分都是在讲这些人的故事,去探讨的都是他们内心的困惑。 人和人的故事不是非黑即白或者简单的是是非非,它是丰富层次的复杂的人性,《回南天》就是想要表达这种复杂跟模糊性。

B: 电影对我已然不是当年助我升学的工具了,我真的热爱电影。虽然我的确很被动的接受了它,它就是我所学的专业,好像我就应该在这方面稍微有所作为,所以我就在这方面去研究。的确有很多好的创作的源头确实没有必要通过电影来表达,我觉得电影有时候作为一个表达的媒介也不一定有多好,我真是这么觉得。但我真的开始做电影了,逐渐的在做的过程中,我当然不希望我只是玩玩花招,或者比别人玩的好,或者比别人绩效高,我是希望把这个东西当做一个很严肃的事情来对待,我是不是真正热爱它,我觉得我现在是离那个东西可能更靠近了一点,但是我还没有达到那个状态。

很多人做电影,是为了自己爽。那是一个很高的境界,你可以做完,不需要拿出来。你一直这么做,你自己喜欢就行了。但我现在不是那个状态,我现在的作品是要拿出来给人看。既然拿出来给人看,首先我就要满足别人看的期待。不管这个人是一个很庸俗的观众,还是他是一个评委,还是他是一个艺术领域的人,其实慢慢就能明白这个东西其实是有套路,它就跟一个商业片是一样的,它会在哪个地方感受到落差,它会失效,它会令人震惊还是怎么样,其实都是有迹可循的。你放到所谓的艺术上,大家也会在这方面是一样的。比如说在这块我要让大家看到我的个人思考,或者在这块要让大家看到我所谓的个人视觉语言,或者我在这块让大家看到一个我所谓个人很任性的东西,这个东西说白了,你在这块拿出一个让大家笑或者让大家哭或者害怕的东西都没有区别。所谓的那些个人的很先锋的表达或者是很深刻的什么表达,你仔细想一想,那个真的是那个人真正想要表达的吗?在这个社会上活了这么多年,根据其他人的反应得出来一种并不见得是真的,但大家就是会喜欢的东西,没有那么难做到。

所以我就是希望能做到尽可能地忘记一个又一个设计的桥段。我所有的出发点都是从我个人来出发,我自己觉得在当下这一刻,哪些可能对我影响更大一点,哪些对我让我更感触一点,哪些是我更熟悉的,那我就去做这方面的东西。我所有的做的前提好像更多是先从一个方法来去出发,我在做这个东西,首先我不会考虑是不是我想的概念,或者我所谓的理论是一个很牛逼的东西,从来不会这么想,我甚至觉得我都不可能产生这样的想法。 即便我真产生了这样的想法,我也不会用一个电影来表达,我觉得一个电影也不一定能完成这样的东西。我要做的是一个电影,我有哪些东西可以把它完成度做的更高一点,我了解的现实,我手里的客观条件,哪些组合起来看起来更强,就是这些东西,我就是用这些东西来考虑怎么做我的电影的。我没有在追求我有个东西非要表达,那是一个真理。我是要真喜欢这个东西,如果喜欢我也可以不做对不对?你要真喜欢,你不需要考虑这些东西,你做出来也不需要一定要跟大家分享。真正热爱的话,你就做就行了,你任何那些东西都不要考虑,你要不热爱,你也可以不做。

推荐一部2020 FIRST青年电影展影片

A: 我推荐我的作品《回南天》。为什么不能推荐自己的呢?我希望有更多的观众能看到《回南天》。有机会的,可以隔5年以后再看一次,感受一下人生经历的不同。反正我觉得挺棒的。

B: 我一定要推荐哪一部的话,我觉得还是推荐我自己的《情诗》吧。为什么推荐自己?因为我一共没看过几部。

2020年8月3日,青海西宁,第14届FIRST青年电影展至此闭幕。FIRST青年电影展的官方公众号写道“孤筏重洋的人,巨浪疾驰过来,我们到底就此坠入沉睡中去?还是猛地醒来?”

唯愿你能在电影海浪里找到一些慰藉,一些感动,一些思考,那满墙用心布好的插座,你能找到刚刚好的那一个。

(文/汤溪Sissi Tang、图片由受访者提供)