如果你没有听过Aldo Cibic的名字,你大概也知道孟菲斯——这个风靡20世纪后半叶,堪与包豪斯相提并论的设计风格流派。今年64岁的Aldo Cibic是孟菲斯集团的创始人之一,谈起28岁时参与创立孟菲斯的“英雄事迹”,他会调皮地说:我不知道(我为什么受推崇),我什么都没做过,甚至没读过大学,我不过是做了索特萨斯的助手,然后联合创立了孟菲斯。

这个影响了世界设计趋势的大师,如今住在上海。在杨浦,靠近同济大学四平路校区的鞍山新村,Aldo Cibic改造了一间仅有34平米的老破小民房,把典型的孟菲斯风格搬到了这里,并宣布他“想在这间房子里住到生命的终点”。 当然,Aldo Cibic来到四平路不是为了装修房子;他在这里还有一份点燃他创造欲望和热情的“差事”——他是同济大学设计创意学院的教授,也是包括鞍山新村在内的社区改造升级计划NICE2035的参与者之一。而点燃这份激情的,正是娄永琪。

娄永琪是同济大学副校长,也是同济大学设计创意学院院长。他有许多身份:建筑师,城市规划师、设计师、管理者、教育工作者。此外,他还是设计丰收、Needs LAB等众多设计创新项目的发起人,这其中就包括Aldo Cibic所投身的NICE 2035。

NICE 2035是什么?你可能会问。娄永琪引用设计学家布坎南的话说:它是一个符号、一个人造物、一次行动与事件,还是一个系统与环境。它向世界展示了创造力可以怎样切实地渗透到社会中并发挥影响力,而不是束之高阁地停留在“世界需要创新”的口号里。这样一件伟大的事情应该怎么做,谁来做,人从哪来?为了了解这一切,我们采访了娄永琪。

和娄永琪见面是在一个周日的午后。我们怀着忐忑的心情等待了一个多小时,期间无数次担忧今天的约会是否要告吹了。都知道他是个大忙人,和我们交谈之前已经接待了不知道几波人马。 娄永琪的工作室就在NICE 2035园区,从一个不起眼的小门进去,一条狭长的街道,一侧是灰白的围墙,另外一侧是连排的店面。“说起创意园区,许多人会想到彩色的墙面、巨幅的涂鸦和街角刻意显山露水的画作。费力描绘的都市趣味倒更像是一场一眼望不到头的审美内卷。一间间咖啡店、画廊、手作店、餐厅汇聚而成一幅都市文化消费与艺术商业景观,小资情调和精英审美烘托出一番多少高于日常生活的别样氛围。”

但NICE 2035园区并非如此。临街店铺一色狭窄低调的门脸,在习惯了高分贝的色彩喧嚣后你甚至怀疑这家卖咖啡的是否热情欢迎你。如果不走进去探查一番你未必猜得出那个空间里正在发生什么故事,或者哪些人之间又碰撞出了什么样的思维火花。这种朴素衬托得这里有一种沉稳踏实、闷声做事的气质。走在里面,还大有一种“啊,这确是寸土寸金的上海”的在地感和烟火气。 这就是他口中“一直被误读”的项目,除了它,还有扎根崇明岛设计丰收。

“这两个项目一直被媒体误传。说起来就是什么“乡村振兴”“桃花源”“人文关怀”,太表面了,这不是我们真正想做的事。所谓的人文关怀也不是我的出发点,只不过事情做出来了,自然而然有了这样的结果,但它不在我的规划之中。”

NICE 2035从2015年做起,地点选择了四平路附近一个平平无奇的居民社区,一如当年做设计丰收选择了“交通不便、毫无特殊资源”的崇明仙桥村。这里原本是大上海洋气腔调下的“褶皱”:弄堂狭窄、过道局促,苍蝇馆子和各色小摊聚集,各家的钢制晾衣杆互不相让,邻舍最团结的时刻是抄起鸡毛掸子驱赶企图停放的陌生车辆。这个社区就是那么的普通,普通得在上海数不胜数,和陆家嘴、静安寺、徐家汇这样的大商圈相比起来简直就像是这座城市的灰色影子。

这样的社区是自发的、有机的,仿佛一台闷声运转的机器:除了灯光闪烁,你并不知道它在处理些什么,又会输出些什么。这是一个封闭的灰度空间,而娄永琪为它设计了一套操作系统。 2015年,娄永琪为杨浦区做了“四平创新、创意和创业社区”策划。从他支持两个博士生倪旻卿和朱明洁推动了第一个项目“四平空间创生”开始,同济大学设计创意学院的设计力开始逐渐进入社区,用点触式的社区针灸术显著却细微地改善痛点。比如阜新路口袋花园项目,将儿童玩乐设施嵌入人行道中,让一个普通的街角绿地变成了亲子热点。在与居民的深度合作过程中,他们发现了成千上万个问题,却也挖掘到了难以数论的资源。随后包括阿斯顿·马丁创新空间、城市科学设计实验室、Neuni材料实验室、SoundLab声音实验室等在内的许许多多Fablab(快速原型实验室)落位四平社区。前沿的创造与一线的需求直接碰撞,便诞生了如“火眼实验室”这样难名其妙的神来之作。

在NICE 2035,创新不再是线性的推理过程,而是汲取无所不在的创造力与灵感,并转化为现实。社区、居民不被视作链条的终端、末端,而是前端、开端。通过NICE 2035,四平社区不再闷声运转,居民获得了表达需求并参与解决的渠道。NICE 2035成为了社区与专业力量的交互界面。这或许就是娄永琪称之为“未来生活原型”的原因——未来的每一个社区都应该有一个与外界交互的窗口。

在今天的NICE 2035,连Aldo Cibic这样语言不通且眼光毒辣的“老外”也有宾至如归的体验。居住,买菜,洗衣,工作会客,闲逛晒太阳都很便利。

NICE2035正在朝着娄永琪规划的方向发展。表面上,它是对社区的改造升级。实际上,除了对居住环境的改造,人才、科技、资本、新兴的消费业态、设计创意实验室和发生地,大量与城市生活、甚至未来生活相关的资源汇聚打通的平台才是它所表达的内核。正因此,它更像是一个创意和创新的孵化地,一个坐落在烟火气里的未来社群生活形态的试点。

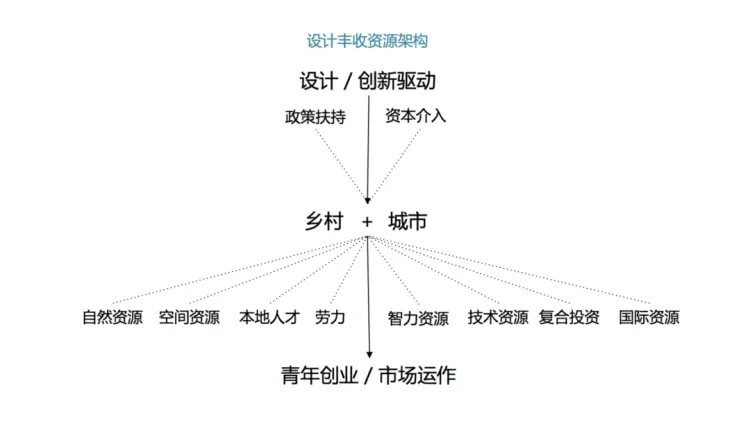

与NICE2035类似,一直被当做乡村振兴成功案例的设计丰收其实也是新型社群的试验田。2007年,娄永琪在上海近郊的崇明仙桥村发起了这个结合城乡资源的创新创业平台,取名为设计丰收。丰收关联着乡村的在地性,也寄托着设计在复杂业态下发挥整合作用的期待。

打开设计丰收的网站,会看到这样一些关键词:乡野生活方式、小而互联、创新创业平台。

它的出发点是为上海郊区打造一个类似于硅谷的低密度经济发展引擎。“上海有这么多人口,但农业只占GDP的1%不到,崇明有天然的资源和广阔的空间,又靠近上海,有这么好的科技智力资源,它不应该只生产瓜果蔬菜,而应该是未来农业形态的试验田,应该生产农业科技和设计的独角兽公司。”资源的错位循环,才是设计丰收的本意。

尽管经过十四年的发展,仙桥村已经脱胎换骨,民宿、科技农业、设计工作坊、艺术家驻地,城市的资源源源不断地转移至此。娄永琪仍旧谨慎地审视着这个项目,称它“还不算成功”。

“什么时候来这里定居的‘新农民’过半了,我才认为它是真正地改变了。”“不论在上海还是在云南,乡村建设的本质应该是让向往城市生活方式的人进城,喜欢乡村生活方式的人可以没有负担、自发地投入到美好乡村的创新创造。我们多提供一条可行的道路,整个社会就会更加多元一点,更加理想一些。”

这种理念背后还关联着娄永琪更深刻的思考。“

设计的本质不是建多漂亮的房子,要从根本上变化就必须要有人的加入,有创意社群的生成。抱着相同目标、追求和生活趣味的人集结在一起,打造自己理想的生活梦想和居住环境,才是社群的本质。”

这是我们第一次体会到「设计思维关系着人的价值的实现」。

当我们问到为什么要舍弃常见的创新平台模式,走进社乡村,娄永琪说“

底层的逻辑是我希望为中国未来的可持续发展寻找一些新的策源地。设计一定是和生活息息相关的,现代化已经侵入了生活的方方面面,套用哈贝马斯的“生活世界”殖民化的逻辑,大城市和它附带的整个行政和经济子系统已经殖民了我们的生活世界,而乡村和社区是相对没那么彻底地被格式化的场所,也是离我们的生活世界,和我们作为人类的本质需求最贴近的环境。在这里,应该有更多的可能性。”

娄永琪没有说明他所谓本质需求到底是什么,但我们大胆猜测,那应该是千人一面的都市生活触角触碰不到的人与人、人与自然、人与环境的情感联结。 在他眼中,NICE2035和设计丰收的逻辑完全一样。在社群思维的基础上,把平台逻辑发挥得更加极致就能得到NICE2035。平台逻辑就是有组织化的力量

(企业或者NGO、NPO组织)去做知识的平台,资本的平台,基建的平台,然后这个平台上有各种不同的利益相关者,他们都能有各自的声音和贡献。

“为什么强调社群思维是基础,因为它决定了这个平台的构成人员是否发自内心地认同某些共同价值,能否把被动设计变成主动设计,从而真正产生创新的动力。2005年之前我是一个极其高产的建筑师,我造了很多房子,其中包括许多学校,但后来我发现建筑改变不了很多东西,学校的房子再漂亮,如果不能改变应试教育模式,也不过是给孩子们打造了一所更漂亮的监狱。相比于物质的东西,精神层面的东西有时更有效,社会发展的底层逻辑还是制度和结构的变化。”

透过这两个项目,我们惊讶于他的思考之深广,似乎已经超越了一个传统意义上的设计师的所想。但这正是娄校和同济大学设计创意学院追求的——设计的范式转型,即设计的第四秩序。

扒开同济大学设计创意学院的十余年,我们看到的不仅是一个学院的成长史,更是随着时代发展设计概念演进和拓展的历程。

设计创意学院脱胎于同济的王牌学院——建筑与城市规划学院。1993年,建筑与城市规划学院成立工业设计系,2000年更名为艺术设计系,九年之后,设创学院在裴钢校长的支持下独立成院。 按照娄永琪的说法,名称的变化自有和概念内涵的变化息息相关的逻辑。在中国发展工业化和城市化的早期,工业、建筑、城市规划这些关乎城市宏观样貌的专业是重中之重,而设计一度被认为应该服务于这些行业,工业设计的名称由此而来。

随着城市化速度的稳定和放缓,整个社会也不再满足于单纯实用的工业造型设计,设计中包含的艺术与审美基因被首先召唤出来,“我常说设计就是一个研究如何创造和满足需求的学科。就像马斯洛的需求层级理论,从物质到精神到自我实现,每个层面都有设计的需求。在粗放式发展阶段,人们必定热衷于造大房子,做更宽的城市道路,追求大而好;这个需求满足之后,自然人们会追求一些生活微观层面的品质,需要一些和生活贴的更近的小而精的东西,可能是一个杯子,或者桌椅、地毯、衣服、围巾等等;再到后来,可能会对精神层面的追求,如可持续发展,或更负责任的生活方式有了新需求”。

而从艺术设计到设计创新,这中间的逻辑既有社会环境和行业发展的推动,也有主动的思考介入其中。如果说制造杯子等具体的物体,本质上还是没有走出服务于造型的范畴,那在后来发展的环境艺术设计、视觉传达设计到服务设计、交互设计、战略设计到人工智能设计中,设计在范式转型层面的贡献已经初见端倪。设计不再是单纯对物质性对象做提升的专业,而逐渐变成一种思维方式。 理查德·布坎南提出“设计四秩序”是设创学院本科生一年级就需要熟读的专业理论:从符号、人造物、行动与事件到系统与环境,设计的范式要不断拓展,最后必然会上升到相对抽象的层面,变成处理和解决复杂现实问题的思维训练。 从具体到抽象,从造物到关系,从元素到生态,娄永琪认为引领变革,持续创新的能力是设计创意学院的出发点,也是学院的护城河。

“我们学生也许不是设计院校里艺术功底最强的,也不是造型能力最厉害的,但我们学院是最有条件整合各种创新思维和资源于一体的生态系统,因而也最有可能培养能推动社会和行业突破式创新的设计人才。”

那么,当设计不再是“设计一个具体的物品”,设计学院应该是什么样子?设计的技法可以教授,设计思维也可以吗?

名为「丈量 200Steps」的项目,该环境图形设计以刻度为概念原型,将点线面及明快的色彩和文字引入地道,来改变沉闷、压抑的行走体验。

当我们询问设计创意学院如何培养人才,娄永琪说方法论只有四个字:因材施教。这四个字说起来似乎异常简单,但在高度体制化和结构化的现代教育系统里要做到这点,近似于要在一条成衣加工的流水线上,以人工取代机器,为每件衣服缝上一枚色彩独特或造型别致的纽扣,听上去如此不真实。而他迅速地捕捉到我们的惊讶与质疑,指出:“只要我创造一个足够多元丰富的生态,把选择权交还给学生,就都解决了。” 的确,设计创意学院的老师们“出身”和背景都各不相同,有来自世界顶尖学府的理论专家,也有来自行业前沿的实践者;就学科构成来看,这其中有传统行业的建筑师、设计师,有新兴产业需求的视觉传达、数字艺术方面的人才,也有朝阳产业急需的计算机科学、算法、人工智能专家。 上个世纪,雅思贝尔斯在谈及教育改革时就曾说到:高等学府的本质在于,对学生的选择是以每个人对自己负责的行动为前提,他所负的责任也包括了到头来一无所成、一无所能之冒险。在学校里让学生在精神上做这样的选择是最严肃的事情。 在设创这个足够多元的教育生态里,这件最严肃的事情一直都在上演。“学生是主角,‘按需自取’而非被动接受,因为除了你自己之外,没有人知道你真正缺什么”。 与之对应,设计创意学院的学生们也“背景”各异。“谁规定设计师一定要会画画?我的研究生、博士生都是来自各个专业的,除了对设计发自内心地感兴趣,没有别的要求,但这唯一的一点很重要,它决定你是否有问题意识和是否知道自己缺什么。”

设计创意学院,除了设计,我们当然也想了解掌舵人眼中创意的内核是什么。娄永琪给出的答案让我们始料未及又颇为惊喜。设创学院的中文名字中间有“创意”二字,其实算是退而求其次的选择,建院之初,他们拟定的名字是设计创新学院,由于一些外在因素阻碍,创新二字被驳回,但设创学院的英文名字一直保留了innovation这个单词。 那创意和创新又有何不同呢?

“创意是和个体相关的,一个人自己闷在家里画点什么也是创意,但这不一定是创新,必须要产生社会影响力,创意要和社会、经济、群体的变革联系在一起,创意的社会化,才是创新。”

这是一个个体渐趋于原子化、离散化的时代,比起创新这样的宏大叙事,创意蕴含着微观、轻量、更加自由新潮的意味,似乎更加是年轻人和主流话语体系的宠儿。或许正如娄永琪自述的,他是一个理想主义者。而在这个时代,没有一个职业比大学教授更适合理想主义者,没有一片土壤比大学更适合理想的萌芽与扎根。但理想主义者并非空想家。在设计创意学院,创新更多时候和创意纠缠在一起,甚至始于创意,个体的改变才是一切的开始。

同济的很多毕业生离开之后还会一直怀念一个地方——同济大学中芬中心。中芬中心是12年前娄永琪教授和索达曼教授联合创立的,同济大学和芬兰阿尔托大学共同组织的合作项目,目的是结合多样化的资源衍生出更多的跨学科创新,设计创意学院是其中重要的推动力量,但中芬中心的活动和课程是对全体同济学生开放的。

中芬中心留给同济人的回忆有许多,比如电梯里放沙发做实“坐电梯”的说法,躺着听课,教学楼里蒸桑拿,开放式厨房,各式手工作坊,只要有兴趣你大可以自己动手拼贴一只3D打印的鞋子……最传奇的是2013年那次从上海到赫尔辛基的游历:80个来自各个专业的学生乘火车穿西伯利亚,从订机票火车票到旅途中的活动,全由学生自行组织,很多故事的萌芽发生在那辆火车上,比如当年一个叫邓超的学生,回来后不久便加入了小红书团队,成为创始员工和产品负责人。 年轻躁动的灵魂在中芬中心释放了想象力和创造力,又带着被打开的眼界、被充满的心灵离开校园,去和现实碰撞。从创意到创新的过程在个体身上实现闭环和循环,再通过个体影响更多人群,这是创新的内核,也是设创学院对设计师和创意人的期许。

设创学院学生的项目,名为“GIFT”,通过镭射薄膜多角度折射阳光的材料和视觉形成抽象的千纸鹤图形,将原本枯燥乏味的树林点亮,让整个树林笼罩在如童话森林般的梦境中,从而改变行走体验。

“实际上一个学校伟大与否不是在于它直接的学生受了多大影响,而在于它影响了多大范围,我甚至认为我们做的最有价值的事恰恰是影响了那些不来拿(设创)学位的同学。”

根据粗略统计,设创的学生现在从事的行业已经呈现出了超乎寻常的多样性,“原来设计学院毕业的全是设计师,现在我们什么(工作)的人都有,我们希望大家把设计思维带到尽可能多的行业当中”。

同济大学设计创意学院也把教育和社会实践的触角延伸到了上海之外的场域。2018年,他们在创新创意之都——深圳发起了NEEDS Lab项目。NEEDS Lab同样是一个结合学院的研究能力和社会力量、资源,开放性很强的项目。通过开展学术讲座、展览、工作坊、参访交流等多种形式,NEEDS Lab可以提供平台和环境,把设计创意的理念、智慧更深度地融入到深圳的创意人群成长和城市发展建设之中,同时助力整个大湾区设计力和创意力的提升。

在采访接近尾声的时候,我们询问他对深圳建设创新创意之都目标的看法,娄永琪表示,他相信深圳有这样的基因,“深圳是一个非常年轻多元的城市,这一点符合我对创新的判断。在现有的科技创新的基础上,如果设计创新能够再发展一下,就更容易产生突破性的成果。以产品设计周为例,政府只提供资金和平台,剩下的事情交给专业人士去做,充分地信任年轻人,一定是正确的方向。”

-/-

走出娄永琪办公室的时候,天色已经微微擦黑,NICE2035的社区比午后更有人气,有年轻人在咖啡馆门口聊天,某个工作室里一群不知是设计师还是在校生的女孩摆弄着手中的布料,有人在休息区看书自习……这里没有文化消费的喧嚣和灯红酒绿,似乎能感觉到一个个想法在言谈、思考或静默之间成形。 我们忽然强烈感受到,设计丰收和NICE2035正是设计思维在第四秩序上的体现,它的设计对象是一个流动的生态系统,一种人与环境交互的关系。

正如娄永琪所说,“做项目的同时也是在做教育,把各种自发的力量集结起来,给它们发挥的空间,给它们平台的背书,形成一个好的组织,尽可能最大程度地激发善意和潜能。”