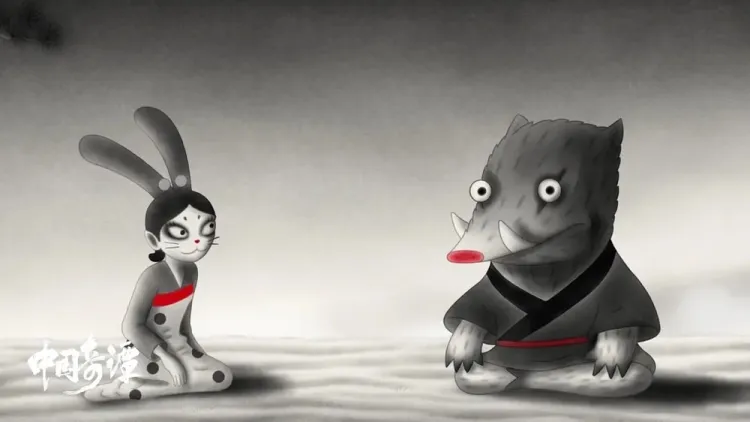

和今年年初时刚播出时的爆火相比,《中国奇谭 》在鲜有人讨论声中播完了最后一集。豆瓣开分9.8分,以跌落到8.9分收官。《中国奇谭 》确实有遗憾。尤其是随着第三集和第四集的口碑逐渐下滑,各种被解读的隐喻超过了观影者的第一感受,这也导致观众似乎陷入了一种疲乏:在“看不懂”和大量的旁枝解读中反复跳横。不过看不懂就是看不懂,实在不该甩锅给博大精深的中国文化,毕竟妖怪们形象的含糊,故事剧本的薄弱,传统意识形态和现代语境无法相融,其实都在指向中国妖怪故事本身的难以为继——

或者换一句话说,那些童年看上去酣畅淋漓的善恶分明、新奇刺激的话本故事真的老了。单说第六集《飞鸟与鱼》女妖的设定,一个超现代版本的《田螺姑娘》,就让人无法接受,被评为“整个《中国奇谭》中最烂的一集”。事实上,田螺姑娘的形象已流传上千年,它几乎成了女妖们的故事模版。学者戴锦华说过现代社会只塑造了四种经典女性形象,分别是地母形象、荡妇形象、女巫形象和祭品形象。而在中国“女妖”的世界里,女妖们甚至无需拼凑出四种形象。直到今天,她们还在异世界里扮演一种女性想象。

总是恋爱脑的女妖们

《中国奇谭》第六集《飞鸟与鱼》的导演盘斌在B站留言里明确表达了,该集故事的灵感来自于中国民间故事中神通广大的女妖,她们大多化身富家大小姐能解决俗世间大多数男人痛苦的问题,比如盘缠(金钱)、婚嫁(爱情)、高中(名望),而且双方还能情意相通(思想)。于是他将田螺姑娘的人设换成一位外星人,来和男主角谱写一段爱情。

故事中的外星女孩主体性模糊,没有家庭背景,没有理想,甚至没有自己的爱好,她就如同古代所有女妖们一样上演了一场“天外降妻”的剧情,跑到万年外的地球,主线任务是为了满足一个乡下穷小子的老婆梦。但这是爱情么?

如果不是,那千百年来的女妖似乎都面临相似的处境——要和人类男性谈恋爱。魏晋南北朝是志怪小说繁荣的时代,其间的代表之作《搜神记》,一旦涉及女妖,大部分的故事都和田螺姑娘类似,女妖们美艳动人,面对凡间贫寒、(看上去)一无是处的男人,她们可以主动投怀送抱,甚至不求天长地久,只求一夜拥有。

当然这只是男性视角下构建的女妖形象,或者说渴望的“女性形象”。魏晋南北朝讲究森严的等级制,郁郁不得志,便成了当时寒门之子的底色。长期压抑之下,于是才有了诸如女妖夜间敲门的幻想,但为什么是女妖?有学者分析,相比高不可攀的女神,来去自如的女鬼,这些形象仍会令男性被动,所以作为低人一等,想融入人类世界的女妖,便成了普男眼里合理的形象——既可以保全的男性的自尊和地位,又可以通过女妖的能力收获性家庭、功名、金钱等方面的成功。

到了较为“个性解放”但仍讲究三从四德的明清时期,相比过往的工具人,女妖形象有了一些松动。例如蒲松龄的《聊斋志异》的狐女形象。在国学大师陈寅恪晚年研究的《柳如是传》中,就指出柳如是与名士相交不拒封建礼法的作风就和狐女很相似,并且认为蒲松岭笔下狐女的放荡不羁、反才情斐然是他希望突破礼法,借鬼怪来书写心中的理想之女。

除了“柳如是”式的狐妖,在《聊斋志异》中女妖大多数的形象还是接近于圣母,秉持着人间一贯的贤良淑德,她们既具备妻性,肩负生儿育女、传宗接代的的重任,另一方面她们还拥有母性,用神力保护书生和家庭的稳固,不计较名分地位,也不会嫉妒。

比如《聊斋志异·小翠篇》,一个典型的狐女报恩的故事,嫁给了痴傻的丈夫,治好了他的痴病,最后因为小翠不能生育,又帮丈夫娶了一个和自己长相一摸一样的妻子,最后大功告成,主动消失了。这样的精妙到细节的体贴,小时候觉得无比圆满,但如今看来,其实更是一种男性叙事话语下的完满与典范,因为每一处都是在满足男性利益。

如果女妖的“恋爱脑”是被观念塑造,那到了今天,女性开始走出婚恋,走出礼教,更愿意展现自己,女妖们的故事却仍然没有被改写。

搬上大银屏的动画《白蛇:缘起》或《大鱼海棠》,看似是以女性视角的谱写的现代故事,但女妖们都逃脱不了爱情至上的创作基调。创作者们深扒各种传统文化、引经据典,但观众却始终隐隐觉得不对,而这份不对劲如今可能已经很难察觉了。就像导演盘斌所说的,田螺姑娘是他从小听到的故事,所以在这位男导演的背后,不仅仅是一双男性的眼睛,更是千百年来附着在怪志小说中以父权为尊的男性叙事。

被惩戒的美色和欲望

当父权观念里的“需要”塑造了女妖的一面形象,那么他们的禁忌和恐惧,便成了女妖的另一面形象。这一点在《西游记》体现更明显。有意思的是,在这部作品里女妖们的形象并不可怖,基本上全部被设定为拥有沉鱼落雁、闭月羞花的容貌。与此同时,便是她们的身上的动物性,女妖们才不会被封建礼教和妇道绑架,脑袋里只拥有最原始的欲望。

而这样其实也很可爱。因为这些欲望都被女妖们拿来谈恋爱,极其的大胆,不惜突破封建礼教约束,上演了一场场烈女追夫的桥段,还记得非要和唐僧结婚的蝎子精、玉兔精、老鼠精么?细数有一长串这么多。在美丽和欲望加持之下,最邪恶的女妖形象便出现了——她们披着美丽撩人的肉身,不去颠覆人间,杀人掠夺,反而是违背伦理秩序,一心只想搅乱了象征圣洁的唐僧的一池春心。

在一心想要齐家治国平天下的正人君子心里,这就是男性视角中“最可怕”的女妖形象。像是被反复搬进影视作品的纣王和妲己的故事。纣王本性原本荒淫、残暴,但在历史流传的记载中,就需要怪罪、归咎于狐精妲己。男性话语权一方面塑造了投怀送抱的女妖,但另一方面也将自我无法抑制的欲望推给女妖,认为这是女妖本身的淫乱导致,于是女妖,或者说那些拥有绝世美貌但无法拥有主动权的女性,便成了父权话题体系用来推脱自身责任,并且自圆其说的一种邪恶形象。

既然世俗道德里不被允许女性的欲望存在,作为欲望载体的女妖们自然没必要活着,所以她们结局无一例外都被打死,有人统计了《西游记》中男女妖的结局:主要妖怪共计50个,33个男妖死亡13个,死亡率接近40%;女妖17个死亡14个,女妖死亡率则达到了82%之高。 但其实西游记中的女妖并非都是恋爱脑,也有对唐僧不感兴趣,对唐僧肉感兴趣的,积极追求事业想改变自身处境的女妖,比如想享荣华富贵做皇后的白面狐狸,想长生不老走捷径的的白骨精,但这些同样都是作为女妖主体性的欲望,不被允许存在,所以需要湮灭在道德的牢笼里。

作为四大名著之一的《西游记》,属于鬼志神话小说的鼻祖,它衍生了如今的无数影视作品,但对于女妖甚至说女性的书写都是缺席的,因为你能在各种文艺创作中看见各种对女妖们身材美貌的塑造和凝视以及对“贤妻良母”的大加赞美,但是绝对不会再看见女妖们被允许的主动性。

是妖怪而不是女妖怪

1800年前,东晋文人干宝在《搜神记》中指出:“妖怪者,盖精气之依物者也。气乱于中,物变于外。形神气质,表里之用也。本于五行,通于五事。虽消息升降,化动万端。其于休咎之征,皆可得域而论矣。”妖怪的出现来自于中国古人所信奉的万物有灵,这也能解释为什么妖怪能如此渗透到民俗中的祭祀和信仰中,从而不断地流传、演绎。既然是从万物中幻化成的“人”,妖怪这一形象在极端的欲念、邪恶以及人性之间便有了充足的探讨空间。尤其是当它们进入了文学作者的笔下,瞬间就化为一支能剥开人性阴暗面,进行教化和反省的利刃。

然而女妖更像是妖怪里一种特殊的分类,正如“女”的甲骨文是一种跪坐的形象,在男权语境下第二性们生存的状态,女妖们也保持着这样的姿态出现在男性视角编写中的故事里,并且几千年里没有得到修正。

和恋爱脑、充斥着欲望的女妖们不同,反而是令人羡慕的男妖在各种影视作品中迎来了成长。动画片《大圣归来》解绑了孙悟空惯有的叛逆,蔑视权威形象,让他在经历了五百年的囚禁,逐步褪变成一个现代中年男人的模样:颓废、厌世,对生活不满,遇到人还有些骂骂咧咧。但好在,友情可以救一个男人。

为了搭救长久相处的江流儿,齐天大圣终于意识到自己身上的责任,于是走出迷茫,最终迎来成长。所以男妖怪300多岁还可以成长,发现自己才是自己的救世主,而在当代叙事中的女妖还是靠着恋人将自己从雷峰塔救下。

西蒙娜·波伏娃曾说过 “每个创作者在描写女性时,都亮出了她的伦理原则和特有的观念,在她的身上,他往往不自觉地暴露出他的世界观与他的个人梦想之间的裂痕”。几千年过去了,我们是不是也应该思考,为什么女妖们仍然摆脱不了一种传统话本里的设定,哪怕在《中国奇谭 》这部动漫里,人类的科技已经足够让我们谈论宇宙、星际、外星人等超前的概念,但仍然无法去谈论一种更超前的女妖形态。

这并不止是女妖们的困境。

资料来源:

古典小说中的妖女形象及其文化蕴涵.冯娜.华东交通大学

西游记中女妖形象复杂性格研究.陈红红.重庆师范大学

权宜性的接纳与根本性的排斥:田螺姑娘故事中的父权制性别观念再生产.王均霞.新时代故事学研究.王均霞

《魏晋南北朝志怪小说中的异类 婚恋故事研究》.王美铃.西北师范大学

《聊斋》人狐之恋故事研究 .张祥芳.青岛大学