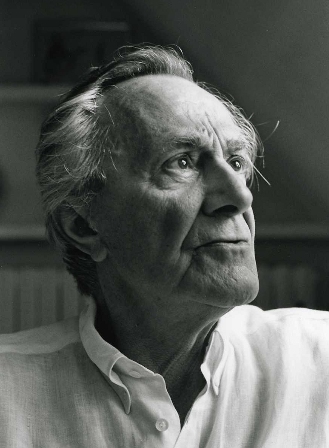

作者:李欧塔(Jean-Francois Lyotard)

英文译者:Paisley N. Livingston

根据法文修订的中文译者:于昌民

组织、传统运动的虚无主义

电影(Cinematography)是运动的铭刻,是以运动写作,是以复数运动写作——包括了所有种类的运动:举例来说,在影片镜头里,演员、其它移动对象、灯光、色泽、景框与镜头的运动,;在影片段落当中,以上所列再加上剪接中的切换与接合;对于电影作为整体来说,分镜(decoupage、英文译者译为narration)的运动。在这之上,或透过这些运动,还有声音与字词与它们组合。

因此总有(尽管是可数的)一群元素在运动中,总有一群移动的身体可供铭刻于底片之上。学习如何拍片就包括了知道如何去削减许多可能的运动。看起来,影像、段落与电影必须构筑在排除的代价之上。

因此,比起真正电影评论者的论述,有两个相当天真的问题就浮现出来:这是怎样的运动与移动身体?为什么必须得选择、分类和排除它们?

要是没有运动被挑掉的话,我们就会接收到偶然、肮脏、困惑、不稳、含混、框景不佳、过度曝光的…例如,假设你正在处理影像中的一个镜头,就说像圣琼·佩斯笔下一头美丽的头发这样的镜头;在看的时候,你发觉有什么看起来有问题:突然,沼泽、不协调的岛屿和悬崖边缘突然出现,在你惊讶的目光前跃出。从他处来的一景,无法辨识它代表了什么,这被加入到影片里,这景跟你镜头的逻辑没有关联,无法判定的景色,也不能当作插入影像,因为它之后并不会重复或被提起。所以你把它剪掉。

我们不是以杜布菲(Dubuffet)要求原生艺术(art brut)的态度,要求一种未加工的电影。我们几乎没办法组成一个以收集毛片、修复被剪掉的影片为宗旨的社团。而且…我们注意到要是某个错误被除去,原因在于它的不连贯性,同时也为了保护整体(镜头、段落与影片),得除去它所拥有的强度。整体的秩序为的不外乎就是电影的功能:电影的运动中得有秩序,运动必须以有秩序的方式排列,秩序必须存在。以运动写作—写影(cinematographier)—因此被认为、被实践成无数运动的组织,跟随着空间稳定化的规则、语言具现化的规则、为声轨而作的影片音乐的规则。所谓的现实印象其实是秩序真正的压迫。

此种压迫把虚无主义运用至运动中。不管是什么场域产生的运动,以其所是的样貌呈现给观众的眼与耳:是一种没有生产力的差异被呈现在视听场域中。取而代之的,每种放出的运动都传回其它东西,此种运动被铭记在作为账册的影片之上成为正值或负值,影片有价值的原因在于他传回其它东西,因为它是潜在的收入与收益。书写在电影上的真正运动其实是价值。价值法则(在所谓的政治经济学当中)声明了客体,在这个例子中是运动,在能与其它客体交换的情况下是有价值的,并透过等量、可被定义的整体交换(举例来说,一笔钱)。因此,为了要有价值,客体必须移动:从其它客体开始(狭义的「生产」),然后消失,但还得在这消失能够为其它的客体腾出空间的条件下(消费)。真正的过程不是贫瘠的,是有生产力的;这就是最广义的生产。

烟火学

让我们明确地区分贫瘠的运动。点燃的火柴就这么被用掉。如果你用火柴,点燃瓦斯,烧开水,煮了能够让你在工作途中保持精神的咖啡,那么这就不是没有生产力的消耗,因为这运动属于资本循环中:商品—火柴→商品—劳力→金钱—工资→商品—火柴。但当孩子只为了看点燃火柴会发生什么—纯粹为了乐趣—他喜欢的是运动本身、变动的色彩、在燃烧瞬间闪出的光、这小小木头的死亡或火焰的嘶嘶声。他喜欢的是这没有生产力的差异,并不带领我们去何处,就是这无法被弥补的损失;物理学家称之为能量消散。

痛快(la jouissance),只要它们引起的是变态,而非只是增殖,就是被此种贫瘠所区分出来。在〈超越快感原则〉的结尾,佛洛伊德引用这样的说法当作生命驱力与死亡驱力的综合案例。但他想的是从「正常」的性器性交所获得的快感:所有的痛快,包括了引起歇斯底里或变态场景,都包括此种致命成份,但是正常的快感将其藏于回返的运动当中,性器性交。正常的性器性交将生出孩子,而孩子就是运动的回返。但痛快的运动,与种族繁衍的运动分离,将是(无论是性器、性爱或都不是)一种超越回返界线的运动,让性驱力在整体外洒落,更以整体作为代价(整体的毁坏与瓦解)。

在点燃火柴时,孩子享受这种误用能量的消遣(détournement,克罗索斯基[Klossowski]很熟悉的一个字)。在称之为死亡的组成部分中,他以自身的运动生产了痛快的拟像。要是他是艺术家,这是理所当然,因为他生产的是拟像,但在这之前,拟像就不能以其它物体衡量。它不是以这些物体组成的,也不能被取代补偿,更不是被封闭在有组成法则的整体之中(举例来说,一个群体的结构中)。相反地,它最重要的部份就是全然以情欲力所挹注在这拟像当中,让拟像被提升、被抬高、毫无意义地被消耗。正因如此,阿多诺说过唯一、真正伟大的艺术就是烟火师的作品:烟火完美地仿真出如何毫无生产力地消费着痛快能量。乔伊斯曾经在《尤里西斯》当中的海滩一景,就让烟火有着这样的特权。拟像,以克氏所赋予的意义,不应只是被理解为主要处于再现的范畴下,如同模仿痛快的再现,但应当放入动觉的问题下,作为驱力失常的矛盾产物,作为瓦解的组成物。

讨论电影与再现叙事艺术也就可以从此开始,理解(与生产)客体的两个方向也就展开,尤其是电影艺术,就符合烟火的要求。这两个看起来全然矛盾的潮流,看起来也就是吸引着今日绘画中最激烈的那个部份的东西。可能这些潮流也在真正活跃的实验电影与地下电影当中运作。

这两端就是静止与过度的运动。在让自身被这两个对立面吸引时,电影毫无察觉地就不再是组织的力量了;它生产了真正的,也就是,空虚的,拟像,也生产了痛快的强度,而不是具有生产性/可被消费的客体。

via Cinephilia