The Designer's Designer专栏简介:

设计师们的心里都有一张名单,上面密密麻麻地(又或许只有一两个)布满了对他们设计路上曾有启发或影响的名字。

名单上的人也许家喻户晓,又或名不见经传。他们也许没有追求过世界定义的成功,但却活出了波澜壮阔的人生。他们的作品与人生的哲学,都紧紧地抓住了那些梦想着让世界变得更美好的人们的心。

当一个艺术家的风格能有名到让他的名字就界定了一个特定的美术史时段,我们可能会先入为主地认为他会是一个年纪稍长的大师;不过奥布里·比亚兹莱(Aubrey Vincent Beardsley)离开这个世界的时候其实只有25岁,而他正式作为插画师工作的时长才五年多。不过他工作的产量的确非比寻常,而且常常真的工作到吐血。

除了没白没夜地工作,以及就如一般二十多岁的文化界年青人喜爱夜夜笙歌不养生一样,他吐血也真的有病理上的原因。生于1872年的他,从小就体弱多病,七岁的时候更不幸患上了维多利亚时期因为空气污染而传染率极高的肺结核病,让他从小就有随时面对死亡的觉悟。

他有着简直如言情小说一般的完美设定的出身背景——才华洋溢的维多利亚贫穷贵公子。出身于名门望族,但由于父亲亦患有肺结核且不善管理,从小他母亲就带着比亚兹莱与有着一头漂亮红发的妹妹到处奔走留宿,同样出身贵族的母亲亦不得不出外作为音乐老师工作去养家糊口。

他的母亲半带着气愤半带着希望的,培养孩子们在音乐和文学方面的才能,两兄妹也确确实实的是有才华的小天才, 十二岁左右就开始在音乐会上演奏,顺便帮补家计。

病弱而阴柔的比亚兹莱在只有男孩子的寄宿学校中并不太受欢迎,由于不太能进行强烈运动,他一天到晚都一个人读书或是画画。还好他的独特个性被学校的校长发现而稍加保护,并让他在学校的杂志发表他的第一首诗与图画。

十六岁时,他的远房亲戚决定再不付他的学费,他只好搬回伦敦与家人同住,并找了一份保险公司的文员工作。作为一个又不怎么富有的年轻文员,他的生活并不怎么精彩,甚至可以说有点狭隘;白天在办公室,午餐时间去书店浏览,回家前再去书店一次。星期天去教堂做礼拜有时已是他一周中唯一的点缀。他阅读大量法国小说,特别是巴尔扎克(Honoré de Balzac)的作品,去喂养他还未因为形形役役而熄灭的作家梦。 17岁的年底,他的肺结核第一次剧烈病发,第一次体验了结核病而吐血的惊心动魄。

工作同时养病之时,他发现了前拉斐尔派(Pre-Raphealites)艺术家们的作品,并受启发开始认真画画,梦想的路开始长出分枝,除作家以外亦祈望自己能成为一名画家。

盛载了新梦想的的比亚兹莱于接下来的一年成为了博物馆、画廊与各种展览的常客,即使没有财力,但他的家族背景仍会让他受邀到收藏家们的家中去近距离仔细欣赏画作。他的艺术知识日渐加深,不单对当时流行的各种派系变得如数家珍,也接触到了当时英国艺术界的大明星惠斯勒(James Whistler)推祟的日本版画,来自东方那颠覆西方艺术的绘制技巧对比亚兹莱日后的作品有着莫大的影响。更重要的是,他发现了若要成为一名抢手的艺术家,在公众面前展现有趣、独特又讨喜的个性也是工作中重要的一环。

同年他也获得了与自己的艺术英雄,画家暨设计师爱德华·伯恩琼斯(Edward Burne-Jones)见面的机会,而注重培养后辈的伯恩琼斯亦毫不吝啬地大大称赞了他的作品,并建议他进入艺术学校就读、精进技术。受到激励的他决心于威斯敏斯特艺术学校上了一年左右的夜校。

比亚兹莱20岁生日之前的某天,他被一位有名的艺术记者发掘,算是正式在艺术界出道。该记者对他的作品极为钟爱,并开始向外界大力宣传比亚兹莱与他的创作。

这时候的比亚兹莱在创立自己的公众形象方面已相当有心得,在伦敦新兴社交场所里频频出现的他总是衣着光鲜,举止投足散发着神秘气息,再加上忧郁的表情配搭孤傲眼神——这个身材修长瘦削、彬彬有礼的公子早已是人们议论的对象。这波宣传再加上精心经营的社交形象,让还未满20岁、但已有充足准备的他破茧而出。

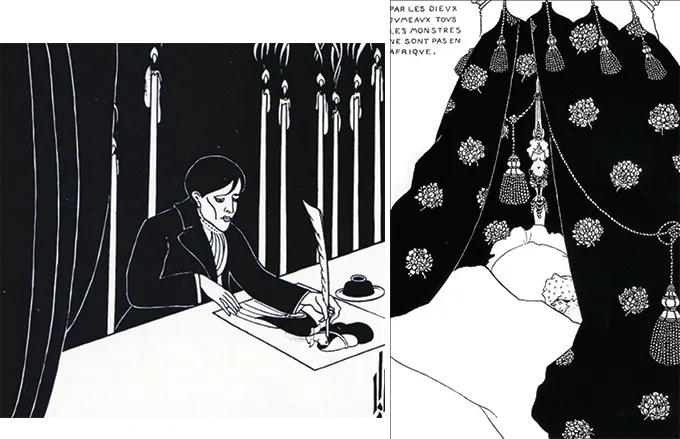

在他开始累积声望的这个阶段,印刷的技术正在逐步进化。跟现在一样,作为一个年轻艺术家的优势就是有着对当代科技比较敏感的触觉。由木板刻印改为金属块转印,线条的细致度以及图像的精致神粹,前者均无可比拟。比亚兹莱善用了此要点,研发出一种新的绘图技巧,先用铅笔打出底稿,后只使用饱满黑墨与澄净的留白空间的强烈对比,将他纤细又精密的画工发挥得淋漓尽致。除英国外,他也开始于欧洲各地开始渐露头角,在流行基地巴黎也获得了相当好的声评。当时甚至评论说,他的黑白作品就是对这项新印刷工艺的赞扬颂歌。

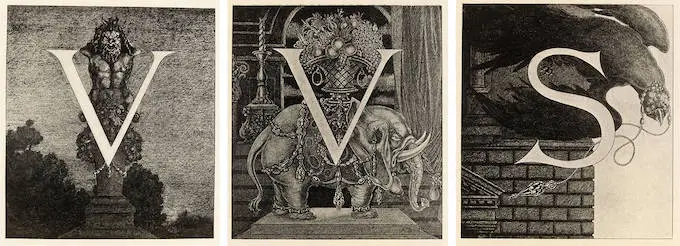

在开始接到稳定而报酬优厚的插画工作后,他终于可以辞掉文员的工作专心作画。起初他的风格还带着前拉斐尔派风格的影响,但是加入了黑暗怪诞的个人色彩。例如被委托自由创作的十八世纪的文集《Bon mots》(《良言》)的插画,八十多幅书法涂鸦中,看着不怎么友善的小丑、无性征的双性人、妖艳的芭蕾舞者、妓女与色狼,以及长着愤怒老脸的胎儿。在他的脑海与创作中,性,不管是不经意的投射,或是明显的挑战界线,都经常常与悲伤、忧愁的情感与畸形的躯体混杂在一起。可是在他的私人生活中,恋爱与性却似是不怎么有一席之地——纵使坊间有一些关于他情史的逸话,可是在他短暂的人生里,似乎并但没有任何特别亲密或持久的关系。

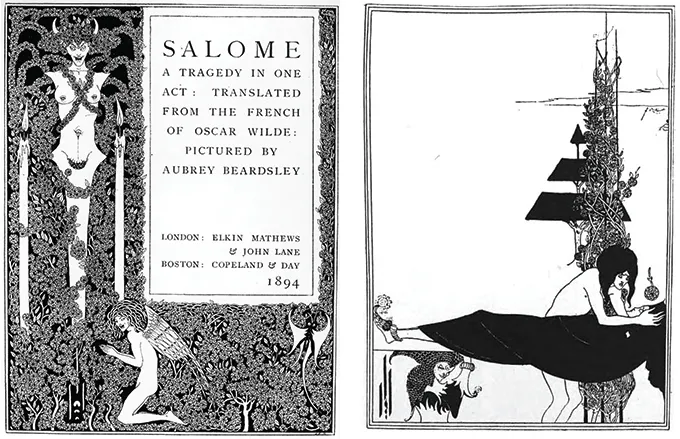

他的名声与接下来的日子似乎只有上涨的趋势,连那个有名的王尔德(Oscar Wilde)也指明要邀他作画。凭借作为插画家的收入和从远房亲戚手中继承的少量遗产,多年后的比亚兹莱家终于不用再流离失所,租下了一套还不错的房子,终于可以抬起头来招待文艺界的好友们。

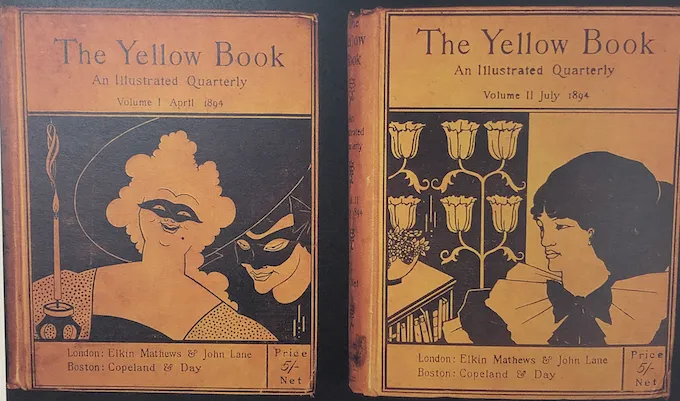

但一帆风顺的他似乎对插画家在英国杂志中的地位开始感觉不满,他抱怨说,插画家像仆人一样尾随在作者后面。于是开始和一位美国友人作家,共同创办一本前卫的新杂志,于这本杂志中,作家与艺术家拥有平等创作的地位。

这本名为《The YellowBook》(《黄皮书》)的杂志与他为王尔德剧作《莎乐美》创作的插画几乎同期面世。当然,新颖的艺术在任何时候都会有好坏掺半的评价,虽然比亚兹莱的技术能力一致获得评论家的承认,但是仍有评论家认为他的作品尺度太大,甚至直到二十世纪六十年代的英国,他去世七八十年后举行的回顾展,还因为尺度的问题被一度封展。

随着《莎乐美》和《黄皮书》的出现,比亚兹莱变得声名狼藉,但也因为恶评燃起了公众的好奇心,杂志第一期5000册在5天内就销售一空。也许他比二十世纪的波普艺术家们更早地发现,有一种艺术的目的就是要引起公众的震惊。他在主流报刊上被讽刺,但在地下音乐厅里被歌颂。变成了艺术界的新星这件事并没有改变他,也许是因为他小心翼翼经营的公共形象在他自己的脑中已多次预习,早已把自己舒适地放置于那个成功的位置。

与王尔德的亲密交往却在不久之后给他带来了不少麻烦。 1895王尔德因为猥亵罪被捕(当时同性恋于英国被定为违法),当他在警察的护送下离开酒店时,手拿一本黄色封面的书,被媒体误以为是《黄皮书》。比亚兹莱被卷入世人对王尔德的道德审判中,丢掉了稳定的美术指导工作,也必须离开他那精心布置的、第一次可以时尚地招待客人的人生唯一稳定居所。

此时被误会带着危险犯罪气息的他吸引了另外几个资助者,他们希望比亚兹莱与他们共同成立与《黄皮书》相近,但更用力挑战底线,更可能引来负面回响的危险出版品。职业生涯短暂被打乱的比亚兹莱急切地开始了工作,比起以前平静的他,他变得更为焦躁不安,而种种压力也让他的身体状况渐趋不稳。

不知道是否感觉有限的时间比预想中流逝得更快,他的行为亦变得更不顾后果。他开始出入高级饭店与餐厅消遣,租用高级私人旅馆工作。他负责监督的的新代表作《SAVOY》(《萨瓦》)于1896出版,虽然受到公众欢迎,但没有《黄皮书》面世时的狂热兴奋。

虽然病发得比较频繁,但比亚兹莱还是可以继续工作。他既想写作,又想画画,并且继续围绕着性、罪恶和宽恕等主题创作。因为身体的毛病,医生建议比亚兹莱尽量跟着舒适的气候搬住处,由比利时至英国的海边小镇,巴黎到法国南部;在他成年后的大部分时间里,他其实一直在与自己的身体争斗,夜夜笙歌的生活,怪诞的画作,对社会规范的挑衅性,一切的一切,都是为了暂避敌人而扔的沙子。然而到了1897年末,这个作战不再奏效——他最终在法国海岸小镇曼顿辞世,终年二十五岁。

在去世的几个月前,他归信了天主敎,并给《萨瓦》的伙伴们写了人生中最后一封信,忏悔以前前卫的创作,并要求他们「销毁所有淫秽的图画」。当然,他的伙伴们没有理会这个遗愿,因为他们清楚知道作者过世后,他们的画作会更加值钱。

比亚兹莱死后的名声,几乎没有他生前的丑闻刺激。多年来它一直默默的于小众的狂热收藏者群内,以一种安静的、崇拜的方式维持着。直到在观念解放的二十世纪六十年代,他成为流行文化的标志之一,影响了欧洲和美国的艺术家和设计师,而他的作品亦再度被传颂——它们出现在艺术海报、广告、甚至是披头士唱片封面上。

比亚兹莱在后世的论述里,一直被置于文化理论、书目学、性别研究等不同的领域中研究,但仍然难以被归类。在他短暂、缤纷但痛苦的二十五年人生当中,他成功的把众多议题用一己之力混乱却有序地融合,用「比亚兹莱」一個名詞就能表达对众多现今仍然只能含蓄表达的各种议题的优雅又怪诞地反抗,概括了一个又一个在旧观念与超速发展中并进的时代。