2021的新年刚刚过去,但总觉得少了那么一点什么。也许是因为疫情猖狂的缘故,平日年节里常听到的麻将声,也不再响了。牌瘾再大的人也只能通过线上麻将来过过瘾,但眼神里完全没有平常打手搓麻将时的光芒。可见,有时新的东西虽然更方便,却没有旧事物那么有温度。

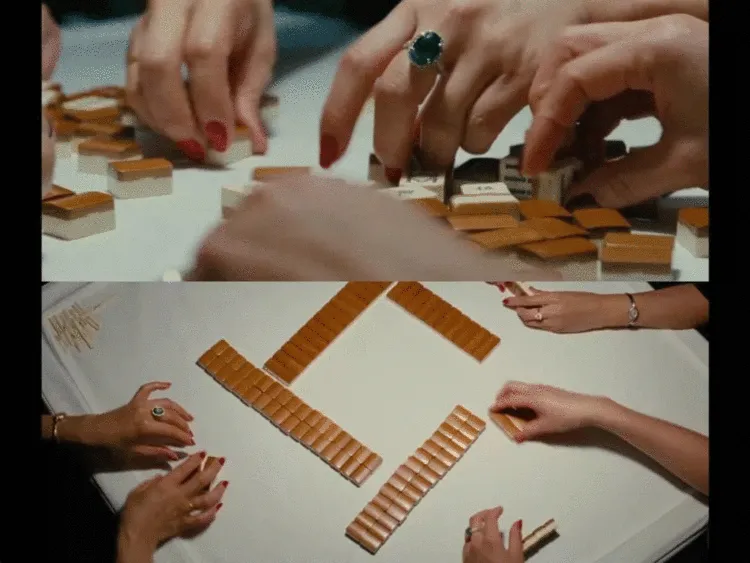

好像每一部关于上海的电影中,都要有那么几出麻将戏才算过瘾。《色戒》你看过吧?当初最吸睛的那几出戏看过就看过了,也没有想要颠来倒去反复观看的冲动。倒是那几场细致的麻将戏,每一分钟都值得仔细琢磨,几位太太的每一个眼神,每一句对白,每一次出牌,满满的都是故事。打得哪里是麻将,明明是人生。

这几场麻将戏的确重要,要不然张爱玲为什么在《色戒》小说的开头就提到这场戏?“麻将桌上白天也开着强光灯,洗牌的时候一只只钻戒光芒四射。白桌布四角缚在桌腿上,绷紧了越发一片雪白,白得耀眼。”但就这几个字,我们也能看出上海人的精致。别的不说,你看上海人说玩麻将的动词就能看出,一个“搓”字,是一份慢悠悠的清闲。

上海麻将,要慢慢搓

一个“打”字,透露出了急匆匆的态度,入章和出章就在一刹那,肾上腺素也飘起来了。而“搓”字就不同了,是慢慢地,细细地将一百四十四张牌砌成四条龙,再文雅泰然、慢条斯理地摸一张出来,轻轻地放在自己面前。

麻将牌也不大,用竹子或者骨质来做牌面,完全是手工刻花,慢慢雕出来的细致活。曾看过香港一位名叫何秀湄的师傅用亚克力来演示手工麻将的制作,几把刻刀,一支钻子玩得炉火纯青,轻飘飘地过几下,坚硬的原胚上就落下了深刻的痕迹,再用墨水抹一下,一只做好的麻将牌就粗雕出来了。熟手如她,雕出一副麻将来需要两到三天的时间,她手上的麻将牌目测比《色戒》中出现的上海麻将牌还要大个几分,那时的师傅们要想在这又硬又脆的方寸之地雕出一副牌来,还真得拿出豆腐雕花的手艺来。

上海的麻将桌也挺有城市特色,旧时上海的麻将桌用的是八仙桌,四边都有一道高出台面的楞边,再各配四个放筹码的小抽斗。楞边有讲究,旧时上海人搓麻将都会在台面上铺一层薄厚适宜的毛毡,再在上面铺一层浆烫过的台布,台布四角用布条紧紧绑扎在四只台脚上——可有门道,松紧程度得用一只硬币扔上去可以蹦弹起来为准。这道楞边,此时可以稳定这层毡单,搓麻将时既顾忌到场上选手们的手感,又保护了精致的牌面不被磨损,同时还让布料吸音,照顾到了四周邻舍。

要想搓上海麻将,还少了一味料。老上海人搓麻将,还要在各人桌前放一把戒尺。砌好牌之后用戒尺将牌垛得“煞煞齐”,要和了就拿起这把尺,“啪”地一下将牌推倒。嚯——好大的气势!

当然要有这种气势!正宗的老上海麻将胡一把是需要运气的,它们讲究做花头,至少从碰碰胡及以上的番型才允许和牌。这让我这种只爱打快速的长沙麻将的人看着都急!长沙麻将多好和,手上一对将牌,再凑三句话就跌倒胡了。要让我把把牌都往大牌做,非得把我急哭不可。

但老上海人可不这样认为,搓麻将说到底还是玩,这么着急做啥?20世纪50年代上海弄堂里传着这样的儿歌“……淘米烧夜饭,夜饭吃好了,电灯开开来,麻将拿出来……搓搓小麻将呀,来来白相相呀……”啊呀,适意!

这份适宜还不光体现在打麻将的不慌不忙之上,老上海人打麻将还讲究吃点点心。旧日上海仲太太沙龙里,打个麻将要女主人端来栗子羹,递上撒过宝剑牌消毒水的热毛巾。普通人家没这么多讲究,但再不济也要有点赤豆汤和酒酿丸子,走几圈,吃一点,悠然自得。你看,《色戒》里的易太太不还招呼着各位牌友别忘了吃那滚烫的鸡丝馄饨嘛!

麻将精雕细刻,还只能做花头大牌,打着打着还要吃个点心啥的。你说,这样的麻将是不是只能慢慢搓?

搓的何止麻将,更是人情

麻将搓得这样慢,自然故事就会多了。小小一张牌桌,也是一场上海浮世绘。

女作家榛子曾写过一篇名为《凤在上龙在下》的小说,记录下了新中国的一段令人唏嘘的故事。四个牌友在新年新禧当中打了一场离别的麻将,女主角沈小琴即将离开上海,在麻将桌上通过放水来报恩。三位牌友面前的钱蹭蹭地涨,大家心知肚明,却也不戳破这一切,只是默默地接受着好友这一腔难以吐露的情谊,这场原本只是为了消遣和休闲的游戏,变成了一曲报恩曲。

在牌桌上送出人情的不止是给主人,还要给平常端茶送水的阿姨帮佣留一份。常聚的几家牌友,每次酣战之后都会自觉地留下一些零钱,俗称“茶包钱“。这份茶包钱既是对主人家热情好客的感谢,也是给阿姨的一点补贴——茶杯里的茉莉香片,茶盘里遗落的果脯蜜饯,还有那用来净手揩面的热毛巾,哪一件不是阿姨准备好的?虽说主雅客来勤,但上海处世哲学里“拎得清”三个字特别重要,主人家给的月薪是伺候主人的,客人还是要客气一点。如果每次都请阿姨吃“空心汤圆”,舍不得这块儿八毛的茶包钱,当心阿姨下次连眼角都不瞟你,看你还敢省掉她的“开销”?

“牌品即人品”也体现在了上海麻将文化当中,思忖一下,的确有道理。人在日常生活中保持风度并不算难,难的是在极端情绪下依然可以维持风度,在千变万化的牌桌上,人的品性多少都会流露出几分。在旧日上海,选择合作拍档或者聘用员工,在下最后通知前往往都会约上一场麻将,“相个面”,输钱之后碎嘴不断摔牌骂骰子的人,往往不光输了小钱,更输掉了一起共事合作的机会。

赢钱的人也要保持风度。你看《围城》里的方鸿渐,一时得以便得意外形,四圈下来,独赢一百多,心里还美滋滋地想:“假如这手运继续不变,那獭绒大衣便有指望了!”好小子,打“看亲”牌居然敢赢钱?面对“潜在岳母”输钱之后,还不忘提醒她忘记给钱了,看来方鸿渐爱獭绒大衣比爱张姑娘多。

牌桌上,当然也是交换消息的好场所。王家姆妈和李家好婆一起打麻将,不经意透露出要找个保姆的消息。赵家要搬迁,刚刚辞退了王妈,李家好婆顺嘴就推荐了过去。在信息远没有现在通达的旧时光里,牌桌上也可成为街坊邻里的消息集散地。

当然,在上海麻将桌上,除了这些隐性的人情往来,也有显性的社会关系。八只手在桌上飞舞,大家是不是一个圈子里的人,一两圈麻将下来就知道了。一样是在《色戒》里,王佳芝懊恼的不是一直输钱,而是在这帮太太面前“戴来戴去这只翡翠的,早知不戴了,叫人见笑——正眼都看不得她”。

如果你不是上场的玩家,而是眼观几家牌的看客就更有意思了。你看这边的人手气颇旺,却一直不敢叫听,而是一张张地喂别人吃,就知道他是有求于人;上家和下家明显是杠上了,你要吃我就偏碰,自己不胡都不能让你得意,看来是在往日里早已结下梁子,这次不过是正面较量一下。小小一张麻将桌,也成了反映社会关系的多棱镜。

在王安忆的《长恨歌》里,严家师母这样看待麻将与人生的关系:“倘若是指做人,那未免过于消极,不如麻将来得周全:天时地利,再加上用心思,缺哪样都不行,那十三只牌的搭配是很有讲究的,既是给人机会,也是限定人的机会,等到一切都成功,却还要留一只空缺,等着牌来和;这真叫万事俱备,只欠东风;这才是做人的道理。”

上海麻将里告诉我们:要在这十里洋场混开,除了智商、情商,还要有运气,少了哪个都不行。

城市的脾气,就在这张牌桌上

我对上海麻将的兴趣来源于对于其它地方麻将的对比。

回长沙时,走过自己长大的那条小巷,在还没算在四边小区当中的小麻将馆的前提下,光百米距离的街边就有三家麻将馆,人声鼎沸,里面都打的是“转转麻将”(多人参与,胡牌下位,不做大牌型),图一个方便快捷。长沙麻将也不带花牌与字牌,就靠万、条、饼来拼牌型,非常容易胡牌,除非牌特别好,很多时候抓到平庸之牌时干脆“舍大保小”,甚至会故意放炮给别人,只为了他人能胡,坏掉别家做大牌型的阵脚。

在国外时,打得最多的则是四川麻将,打四川麻将时,要先得缺一门再打,打起来也是很刺激的,特别是大牌型几乎已经凑好时,却一直进缺掉花色的章子,别家又在出铳,距离胡大牌只有一步之遥,真的是又急又气,恨不得狠狠地摔一次麻将牌才能吐出那口不平之气。

广东牌又不同,打法简单,节奏快速,玩的是鸡平胡。打起来热火朝天,师奶们提枪上阵,日常的柴米油盐让她们的思维迅速,一看对方出的什么章,就知道对方听的哪张牌。打起来快而迅猛,因为胡的牌型多,为了不点炮,抱着宁愿流局的心态在打。有时出错章,让对方碰了一槛牌,都会想起是不是今天早上出门时看到了比丘尼化缘,才会犯这种错误。啊呀,赶快说一句:“大吉大利。”

和他们相比,传统的上海麻将真的太慢,也太注重技巧了,似乎每一步都需要仔细考量,权衡一下是否能出一样。打着打着,就会发现四个人都在“摇铃”(上海话,意思是自己不打生张或铳牌防止对手和牌),牌桌上都是一些老面孔,上海人性格里的谨慎仔细在麻将桌上得到了很好的体现。另外:打“清混碰”的时候,也能体现出上海人的细致,不光要顾着自己手上的牌,还要盯着剩余三家的牌,以防胡一样的牌型,一番心血一场空。

但上海麻将也不是没有豪爽的,“算花”的规则也让这张游戏充满了竞争力。别看很多场麻将都是姆妈和爷叔之间的较量,但这里面是一条香烟、几瓶老酒、一条新裙子和几条丝巾的竞争,谁也不肯轻易认输。虽然现在“清混碰”已经逐渐消失,“集体敲麻”占了主流,但听牌时那充满仪式感的一敲,多少还是敲出了海派文化中仪式感的余韵。

但你要说上海市井麻将中最入骨髓的一点,应该是“实惠”二字。纵观上海麻将的演变,从早期的“清混碰”到现在流行的“集体敲麻”,“辣子”这个独一无二的概念一直植根于上海麻将文化当中。大家说好打多少封顶,不伤和气。搓麻将,在此时更像是一个大家借来相聚的由头,一起搓搓麻将,讲讲笑话,闲来无事,白相相。

随着现在人们娱乐方式的增多,麻将似乎变得越来越隐形。现在的青年人们,呼朋唤友在家竹戏几轮的景象远没有从前那么多。但随着节庆时分的临近,家里人免不了要打两场麻将,哄长辈开心一下,变着法儿地送几张钞票做麻将骰子,给解解他们戾气。要我说,打麻将的精气神要好好地学学老上海人,气定神闲地打,在呼啦啦的麻将声中,享受这一份难得的安静与惬意。