乌镇每年会举行两次长街宴,一次是新年,一次是乌镇戏剧节的第一个星期一晚上。不论是家喻户晓的导演,初出茅庐的演员,还是鲜少留名的幕后人员,都在微凉的夜色中共同举起酒杯——如果干杯一定需要一个理由的话,那大概就是,敬“彼此都还在创作”。

每一年乌镇戏剧节最令人期待的就是青年竞演单元,青年戏剧人组成至多五人的小组,在既定的主题里进行一个关于表达的尝试。什么是青年创作者们关心的问题?如何在一群互不知晓历史的观众面前,以戏剧为载体,完成一场三十分钟的交流?我们采访到了本次获得最佳戏剧奖的《五楼九楼》,和获得特别关注奖(与《蚌与珍珠》并列)的《我和刘红梅在车站》(以下简称《刘红梅》),堪称迥异的创作经验中,却有共同的能量在悄悄生长。

火车票、马、世界名画

请用一分钟时间想象一下,如果你拿到以上这三个关键词,会讲一个怎样的故事?

林溪儿是《刘红梅》的编剧/导演/演员,她从组委会给的这三个词中,察觉到了一种“旧旧的,朴素的,不外扩的”的质感,于是便从自己的素材库里,找到了一个质感趋于一致的、关于认知障碍症老人和孙辈的故事。在《刘红梅》里,“我”是一个从大城市回到老家,在游乐场担任旋转木马管理员的女孩。在下班回家的废弃车站旁,我一共遇到了“刘红梅”四次,一次是15岁溜出家想要去大河游泳的她,一次是20岁出头想要去大城市见世面的她,一次是82岁沉默得像一片影子的她,一次是7岁吵着要骑大马的她。半小时的独角戏里,观众跟随着“我”的视角,以一种既好奇又略微不知所措的姿态,一步步去为“刘红梅”这个已然陌生的长辈角色,重新上色。

在《刘红梅》的结构里,火车票是一个实打实的道具,世界名画是一句台词,也是贯穿本子的、一个去“探寻世界”的比喻。到了“马”,它就变成了一个主题意象,是“我”工作中的旋转木马,是“刘红梅”遁入7岁幻觉里最想骑的“大马”,也是大的世界与小的故乡二者所包含的情感指向。

而同样是这三个词,《五楼九楼》却讲了另一个故事。他们是来自台湾的三人组合,卢贞吟是导演,陈妙音是编剧和演员,而许家玮则是和剧中男主角性格很像的另一位演员。一次电梯事故,同时困住了住在九楼、和男友吵架后想离家出走的女生,以及住在五楼、想办法逃避和女友父母吃饭的男生。在偶然又不知道期限的“与世隔绝”里,两个人互相袒露了彼此因“爱”而被困的生活,然后,叮,电梯修好了。

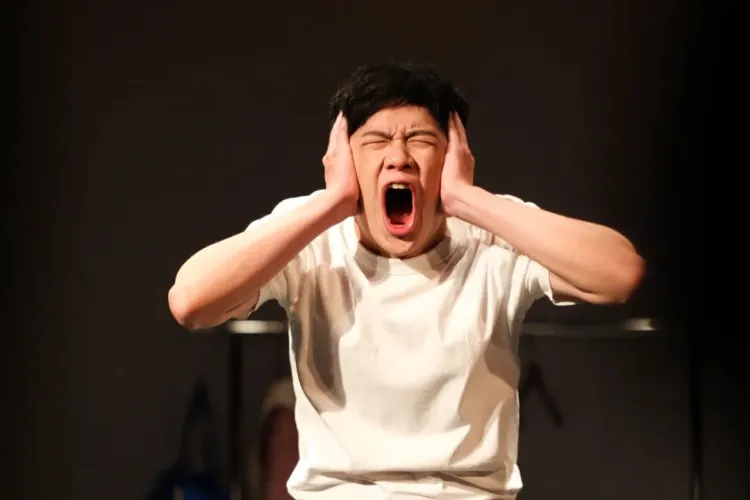

在前期写本子时,卢贞吟和陈妙音每个星期都会在咖啡馆见面,面对这三个关键词,卢贞吟问:“我们能不能把角色的情绪做成画面?”于是便有了五楼男和女友吵架时,对世界名画《呐喊》的表情模仿,在剧情转场时两位演员《创世纪》般指尖碰撞的动作形态。

“对我来说,世界名画也是有画框的,它也是一种变相的‘困住’,那我就希望它能和我们电梯里的‘困住’,以及主题上‘人与人在关系中被困住’有一定的照应和结合。”由此,他们还想到了薛平贵和王宝钏的故事,想着若能用趣味的方式以古讽今,借用身骑白马这首歌來玩味现代男女的爱情世界,将火车票和马变成“想逃跑又想追尋對的人”的意象载体,应该会有趣。

“泛起一点涟漪就够了”

总有人热泪盈眶,总有人失望而归,这种“不可控”甚至来说就是青年竞演的魅力所在。对投入了几个月创作时间的戏剧人来说如此,对在大太阳下排队、甚至想要抢到前100个投票名额的观众来说也是如此。

在今年的青年竞演中,几乎每个组探讨的话题都是不“撞款”的,有人讲月经羞耻,有人讲宠物友好,有人讲网络暴力,有人讲双向情感障碍;三十分钟也许太短,但关于表达的野心比比皆是。而受访的这两部作品,恰好都有一种与之相反的气质:克制,且不怕做得“小”。

林溪儿觉得原因是“创作阶段的不同”。《刘红梅》并不是林溪儿第一部作品,事实上,从中戏毕业之后,她一直以导演为主、在从事戏剧相关工作,参与创作了《另一只海鸥》《你想吃雪糕吗》《寻找企鹅的夜晚》等作品。但因为今年上半年一直没有新的机会,“好像没有创作出一些新东西”,所以才决定参加乌镇戏剧节青年竞演。因为青年竞演的结果并不会影响到她的职业选择,所以不会迫切甚至于用力地让别人看到。而是选择在有限的时间里“做减法”,做一出“泛起一点涟漪就够了”的戏。

“我觉得在某种年龄阶段就是会有‘想要冲出来、想被更多人看到’的心态。这种索求不是不好的,恰恰是一种非常勇敢、年轻的热情。”

而《五楼九楼》的三位组员,也都是科班毕业,现在从事自由戏剧工作。卢贞吟在台北艺穗节看到了陈妙音的作品,当场被戳中,然后邀请一起创作,在抉择男主角人选时又挑中了INFP的许家玮,13次排练过后,他们便第一次以“戏剧小组”的形式在乌镇登场了。

三人能互相吸引,其实也是在审美经验中达成了某种一致,也许正是这种来之不易的“小”。陈妙音说她写本子时,偏好把“关系”作为叙事的主线。这次讲的“关系”也许是一种在这个年龄里更容易产生共感的都市亲密关系,下一次也许讲人与物、物与物的关系,甚至它可以不是活体,也可以是与自然的关系。而在以生活化的场景为切口去讨论这些话题时,他们不会刻意提高调子,把它变成一种悲怆、沉郁的状态。

——“每个人在生活中都会有自己的难处,但当别人问你,‘嗨,最近过得怎么样’的时候,你还是会说‘还可以啦’,笑笑带过。这就是真实的生活,也是我想写的生活。”

——“告五人《爱人错过》里,有句饱受争议的歌词,‘你妈没有告诉你,撞到人要说对不起?’有人觉得很烂俗,有人觉得是把宏大的情绪转译成了一个戏谑的玩笑,你们是哪一派?”

——“哈哈哈,我很喜欢!”

创作之前与喝彩之后

对于一个创作者而言,坚持创作的动力是什么?

尽管受访的四位此前都有参与比赛,或是产出商业作品的经历,但他们并不认为在本子里加一些什么、减一些什么,是完全出自于职业经验或某种市场嗅觉。

今年1月,赖声川导演的《如梦之梦》在台北巡演,卢贞吟是观众之一。这是一出“马拉松”一样的戏,上半本时长3小时25分钟,下半本时长4小时10分钟。看完之后,卢贞吟陷入到了一种无法言说的梦幻之中,继而产生了一种很强烈的冲动:做、一、出、戏。

“看完以后的第二天,我马上联系了妙音:‘你有没有空?快点我们来做一出戏。’我只有一种很强烈的感觉、直觉,要去做这一出戏,我甚至不知道里面会有什么样的人物,甚至不知道这出戏要叫《五楼九楼》。我也不希望它能感动所有观众,两百个观众看了,有一个被感动也很好了。”剧场和戏剧的刺激,另一种生命体验以及表述生命的方式,催生了作为创作者的原始欲望。

那么故事写完之后呢?它会成为一个美丽的模型,被定形、裱花、挂在橱窗里,还是会有继续成长的机会?

林溪儿坦白,作品在乌镇戏剧节得到一定的认可的话,对于把它制作成一个完成品去做演出会有一定的助力。比如《刘红梅》也许能延伸成为一个90分钟甚至更长的本子,故事里可能会有两个拓展方向,一是让原剧本里关于“不同时代大城市与小城市的取舍”这条暗线更加饱满;另外一个方向,是在“刘红梅”成为老人之前的生命历程中增加更多的事件,以更多维度去讨论每个年龄阶段面临的现实问题。比如我们这一代对于生育的恐惧和抗拒,以及上一辈人的理所当然。不同意义的碰撞,也许能成为不同代际在进行人生选择时的一个映照,最后再回归到一个老人的生命时光。

《五楼九楼》也认为,他们是因巧合才凑到一起(相处下来才知道如此默契),所以之后的合作也会优先考虑把目前这出戏做得更完整。作为焦虑型选手,他们到了乌镇以后一直在微调表演的节奏,4次展演甚至出了4个版本。因此对于这出戏的改编方向,他们也会在团队审慎讨论之后再决定。

“多进剧院,多去看戏,多支持青年创作者”,在疫情之后,这样的召唤甚至成为了一种“政治正确”。于是今年的乌镇戏剧节也格外热闹,带来了一种振奋人心的久违生机。但我却仍想冒犯地提醒一句,戏剧创作存在“私人化”。它作为表达的一种载体,自然也有适合对话以及不适合对话的人群,如果远远看去,这扇门已虚掩,那么不必再破门而入了。

在每年的青年竞演中,我们都能看到五花八门、甚至抽象晦涩的表达,观众有对这份礼物接纳或不接纳的自由,也有去寻找一个更同频的礼物的自由。无论如何,“寻找”本身,就远比“猜中一个结果”或“投出一张票”更重要。