不少人旅行时,总喜欢给当地独具特色的书店留出一段时间。静坐在角落,等待文字以意想不到的口吻,讲述这个城市发生过的故事。倘若遇见几个本地的常客,顺着他们的足迹,或许还能探寻到当地生活的答案。

这样的书店,无疑是快节奏时代下的珍物。当短视频和碎片化信息淹没传统阅读,电子书和电商平台加剧书店的生存压力,他们却是比钢筋水泥还要固执的存在,稳稳驻扎在城市版图里,既收留寻求灵魂安放的异乡客,也托举着城市隐约向上的文化流动。

这期“环球街角指南”,我们深入大街小巷、穿梭高楼平地之间,拜访位于香港、上海、泉州、北京和深圳的五家独立书店,以此为起点,探索所处的街道,窥见书店之于城市的意义,及其承载和勾勒出的各种公共生活图景。

西接湾仔金钟道,东连铜锣湾怡和街,轩尼诗道是香港最繁忙的道路之一。这条以第八任香港总督轩尼诗爵士的名字命名的街道,拥有旧时邮局等众多历史建筑。

除了这层厚重感,各种贸易商城为整个街道增添了一缕繁华,使其成为香港的经典缩影,寸土寸金、霓虹闪烁、中西融合。而街道中段藏着的艺术村,悄悄地拉开了轩尼诗道文化多元的一面。

这栋“纵向艺术村”名为富德楼,是典型的商住两用洋楼,21世纪初开始作为艺术文化工作者的活动空间。2008年,冯美华成立了艺文团体「艺鹄」,专门负责大楼运营。在此之后,相关从业者只需支付低于市值的特惠租金,就能在这获得一处自由创作、向外表达的地方。

大楼的位置并不好找,虽是在沿街,但因门面隐秘狭窄,稍不留意便会错过,游客总是在附近弯绕几圈才找对地方。但真正喜爱书籍、文创和展览的人,大多不在意这些。

对富德楼的第一印象是那座老式电梯。设施破旧,灯光昏暗,上下摇晃会有失重感。墙面上贴满了不同楼层的名片,邀请你踏上这个时光机,打开某道颇有年份的门,进入另一个世界。相比楼外的车水马龙,这里的时间似乎过得更慢。

冯美华主营的「艺鹄书店」位于顶层,继承了香港第一代“楼上书店”曙光书店结业时留下来的3000多本书,是许多人率先探访的空间。

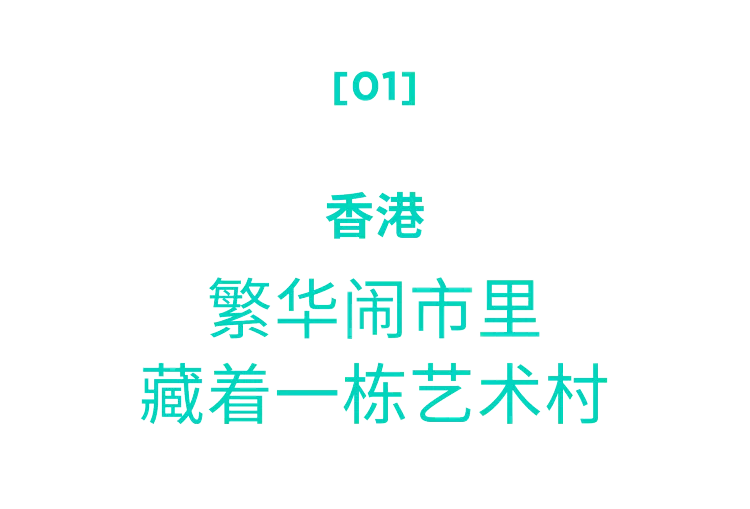

书店大致分为两个区域,左边主要用于书籍陈列,多为艺术文化类,在地刊物也有不少,工作人员的工位就在这些层层叠叠的书籍后面。右边的活动区则更适于阅读,同时摆放了各种插画文创和二手书籍。

在这里,无论你呆多久,店员都不会打扰。你可以从书店的明黄色的老式窗户往外望,收获不同昔日视角的香港,也可以窝在摆满绿植的角落静静翻开一本书,过上理想的一下午,或者花点时间精挑细选,争取淘到些没见过的好东西。离开前,朋友就在书丛中挑了本《Breakzaine突破杂志》,直至前几日从杂志官网得知停止出版的消息,更视其为奇珍异宝。

除了「艺鹄」,富德楼还有近二十个不同形态的艺术空间,包罗万象。

位于1楼的字字研究所,是全香港唯一家以饮食为主题的独立书店,不同国家地区的料理书籍、食用器皿甚至本土巧克力皆有售卖。居于12楼的临时库存,可以看作是当地社区的迷你图书馆,收藏了大量香港社区文化的书籍和刊物,最近结业的消息放出后,成为不少人的遗憾。

在空间紧张、租金高昂的环境下,富德楼在繁忙与喧嚣之间构筑起最小单位的文化绿洲。这既是当地文艺爱好者补充精神食粮的首选,也是许多艺术文化从业者来到香港后的必经“打卡点”。

尽管地段拥挤使其只能纵向生长,来来往往早已是这里的常态,但它就像轩尼诗道的一道缓坡,允许经过的人们停下脚步,透一口气。

和「香蕉鱼」的初次会面是在某个书展,可爱的名字让人误以为是文创潮玩。

了解后才知店名源于塞林格笔下的虚拟生物“香蕉鱼”,这种珍稀而美丽的象征恰好契合售卖的书籍风格:独特、小众且珍贵。后来听闻书店几经辗转回到上海,更好奇其中缘由。

暖黄灯亮起,风铃轻轻作响,“欢迎光临”的小纸条来回摇曳。木质墙面,透明落地门,映射着对面的行道树。这是「香蕉鱼」古北店的门头,简洁大方却不失温暖。

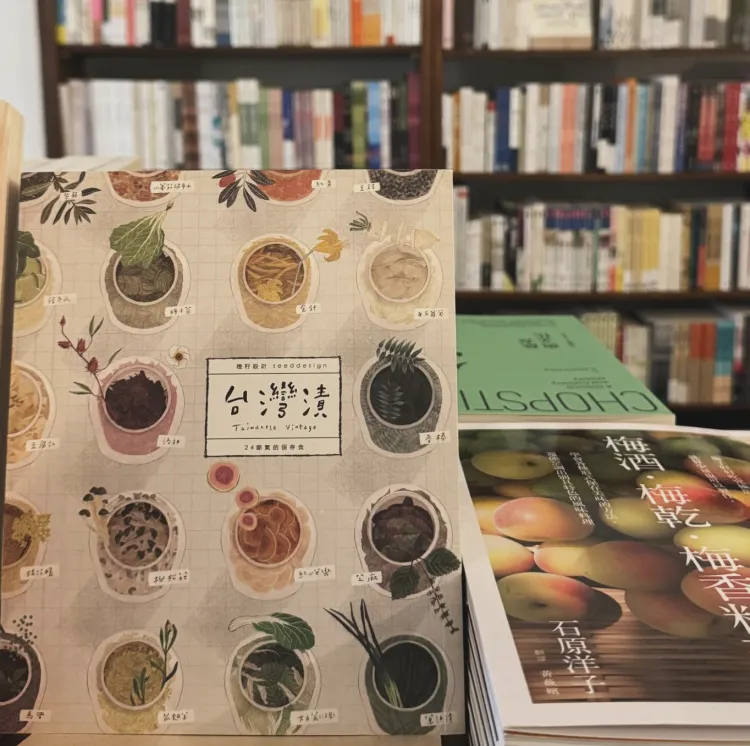

进门后,你很难不被那面满是杂志的墙吸引,其中多为进口的原版杂志,围绕生活方式展开。在许多地方,杂志往往只是一种氛围装饰,能在此见到如此多的杂志铺陈开来,是一种难得的惊喜。站在这面墙前,轻轻松松便能触碰到某种生活的脉搏。

在「香蕉鱼」遇见的另一重惊喜应该是各种艺术展览。相比现所和M50的两家分店,古北红宝石路店空间更大,容纳了更多可能。

最近店内正在展出近百本荷兰最美图书,展陈是书店专门向大使馆借来的,通过版式、色彩、纸张、装帧等细节,讲述了书籍独有的美学。此前的展览也多为设计、摄影、字体、具象诗等领域,为展而来,是许多到访者的初衷。

但在「香蕉鱼」,艺术不仅能欣赏,还能创造。

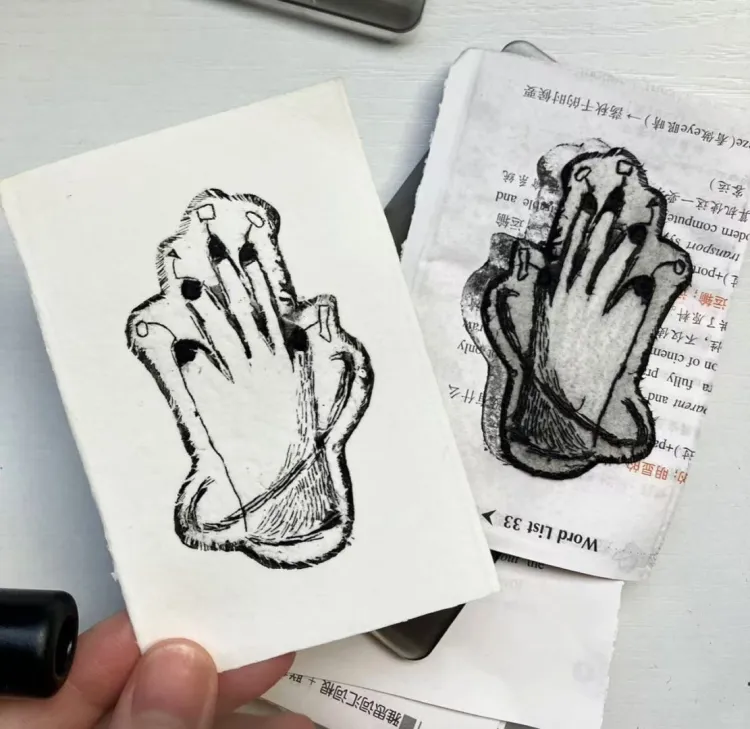

为支持国内的摄影师、插画师、独立出版人等艺术从业者及爱好者,主理人关暐和苏菲于2011年创立了Risograph专门印社,并在近年举办多个印刷工作坊。

这家店也是艺术体验的据点之一。尝试用牛奶盒做版画,或是使用RISO印刷机描绘图案,这些看似专业程度极高的作品,在这都有实现的可能。以此种种,都能看出主理人的审美及对艺术的重视。

与隐于闹市的「艺鹄书店」不同,「香蕉鱼」和所在的古北社区拥有类似的气质,自然地成为当地艺术漫游的一部分。将书店作为起点,沿着红宝石路步行五六分钟,即可抵达程十发美术馆。建筑本身和内设展览都值得驻足观赏。对面便是黄金城道,如今樱花正开,等到了深秋,就是满街银杏,不负“黄金城道”的美名。

古北的城市漫游路线还包括汇聚了众多国际品牌和日本设计师品牌的高岛屋百货公司,以及各种形态的咖啡店,有的是与买手店结合的复合空间,有的则直接开在公园里,独享一番景色。

如果要用一个词描绘此地,比起“国际化”、“精致感”、“艺术格调”,“上海”或许才是最恰当的形容词。

一年多前,我在泉州渔村住了段时间,某天朋友带着新发型和我说,这是买书时顺带剪的。此前从未想象过书店还能做理发生意,带着猎奇的心态,我拜访了这家名为“赤子空间”的复合店。

店面位于承天寺对面的小巷里,步行几十米就能看到外墙写有“赤子”的两层小楼。三步一庙、五步一宫,尽管书店不在大路,但香火气并未消散,反而多了几分静谧。

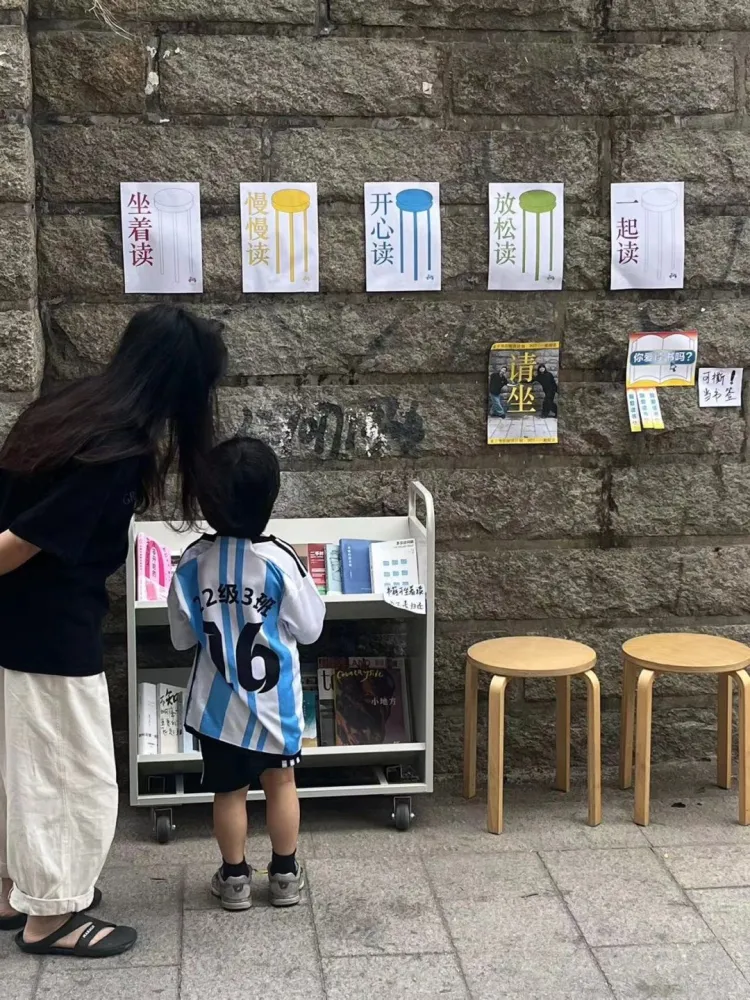

未进门,就被对面的阅读角吸引,墙面上贴着“坐着读”、“慢着读”、“开心读“、”放松读”和“一起读”几张小海报,以及“请坐”的大字报。店员解释说,这是刚启动不久的社区计划,欢迎大家坐下阅读,采用移动书架也是希望它能有机会流动到更多地方。看到我们颇有兴趣,店员还开起玩笑,如果想躺着读,倒也不是不可以。

走进书店,琳琅满目,一时间竟不知道先看哪里。选书既有经典名家的作品,也有女性主义等热议话题,遇到《夏宇诗集六种加一》首批开售,便在专区玩起了特设的诗歌断句游戏。

店里还为当地文化留出了广阔的空间,除了各种在地刊物,还能见到船木、螺旋桨和惠安女的斗笠等特色装饰品。后来刷到主理人阿梅的帖子,店里推出“东南亚春潮”系列书籍时,还用渔网线做包装以呼应下南洋的城市文化历史。

高高悬挂在店内的龙虎灯笼,也是阿梅特意找非遗师傅打造。据说这是当地极为常见的一种祈福方式,寓意人丁兴旺、平安吉祥。

赤子空间就是这样,将闽南小城中挖掘到的本土元素都化成自己的养分。寺庙文化、海洋文化、民间信仰,都能在这里获得新的生长。

书店的上方是巴浪鱼咖啡,也是近年来当地的地标之一。扶着楼梯往上,仿佛走进某位文艺爱好者的家,唱片和书整齐摆放,还能见到上个世纪的电影海报。

点了杯咖啡坐在窗边,看着楼下的居民来往,三三两两聊上几句,或是捧着书坐在推车旁。这是海边小城独有的腔调。就连在门口架上长桌,临时发起乒乓球赛,在这都是正常不过的事。

目前赤子空间的第二家店正在筹备,选址位于聚宝街。这是一条古代泉州与海外通商的主要街道,如今烟火气十足的老城巷。虽然还未看到新店的全貌,但相信正如老店一样,它会放大泉州最鲜活的那一面,并牵起城市、社区和文化之间那道隐隐约约的线。

“「可能有书」是一家坐落在北京东城区东四南大街前炒面胡同的综合阅读空间。店如其名,这里除了书,还可能有展览,有咖啡,有包子,有自习室,有小猫元宝和赵四。”

这是「可能有书」在同名播客的开篇语。

初闻这家店设在胡同内而非沿街,只觉得书店生存不易的情况下,主理人老赵做了个“冲动”的决定。了解后才发现,「可能有书」有着自己的经营哲学,文艺便民,雅俗共赏。书店只是众多业态之一,他们真正想打造的,是一种充满烟火气的理想社区生活。

站在前炒面胡同口,顺着缝纫铺的指引牌“缝缝补补你找我,可能有书往里走”,便能找到店面所在。

门口紧挨着包子铺,一开始以为不大,进去后却别有洞天。这里不仅有展厅、咖啡区以及书房,二楼还有露台和自习室。尽管店内摆放了精致的木质家具,但各种红砖碎砖、柱子横梁以及外露的墙体,让空间显得有些原始。

事实上,这座建筑的确有些年头,它由腾退的共生院改造而成,并采取以旧修旧的方式,保留了原有的风貌。如今的功能区依照之前的隔间划分,墙上偶尔还能找到遗留的瓷砖,或是看到以前居民孩子的蜡笔画。

但「可能有书」的胡同感不止于此。

比起书店,它更像社区的阅读角。店内选书以文学诗歌为主,拆开塑封的书集中于推车,方便大家阅读。有人会蹲着翻看,有人会带着去i人书房呆上一会,还有人会窝在露台,将邻里街坊的日常声响当作天然的白噪音。展厅里已举办十余场小型展览,全部免费开放。而两只小猫是这里的常驻嘉宾,待在展厅晒太阳,甚至陪着一起逛展。

门口的包子铺算是最有特色的一处。空间营业前,老赵对附近居民做了调研,基于当地学生很难买到早餐的问题,老赵邀请胡同里的退休阿姨来经营这家包子铺。透过四面透明的玻璃窗,既能看到阿姨们和面、包馅的全过程,也能第一时间看到包子冒着热气出炉。此种便民的做法,算是「可能有书」充满各种可能性的“代表案例”。

我尤其喜欢门口的邻里小花园,老赵没有让它承担过多的功能,而是当作书店和胡同的缓冲地带。大家可以在这里坐下唠家常,也可以歇脚、吃包子。如果不怕太吵闹,坐在街边晒晒太阳,看看书也不错。

关于“这家店到底是什么店”,大概每个人都有不同的解读。

在我看来,与其说他们做了大胆的突破,不如说他们回归了书的本质——用书承载生活、艺术和正在发生的事件。无论是慕名而来的游客,附近的学生,还是街坊邻居,都能在这创造新的联系。

在深圳,这个被常年贴上“文化荒漠”标签的加速地带,藏有这样一种慢生活,无需逃离城市,也不必大费周章。

最近开业的mindpark创意公园,坐落于LOFT 53新街区,借由口袋公园与SMOO MARKET相连。与满满烟火气的SMOO MARKET相比,mindpark创意公园以一个转角的距离闹中取静,总面积约1500平米,集合了书店、酒馆、咖啡与共享办公、讲座等空间。

「PROPOSER提案者书店」位于mindpark创意公园的一楼,也许是呼应公园以创造者为核心人群的定位,书籍选品也主要围绕创意领域展开,并且没有以传统方式分类。美学、非虚构、影音、创意写作等精选书籍错落陈列,占比不小的老少咸宜的绘本,更是在不经意间给你惊喜。

书店命名显然来自TOPYS此前出版的访谈录「提案者」,同时也渗透进整个书店的运营逻辑。在书店C位的长桌上,最吸引大家注意的是由不同角度提炼的主题书单,书单阐释辅以相关书籍陈列,这样的推荐和导读机制,相信能让人找到不少喜欢的好书。

书单并非开业特供,店长介绍,之后将陆续邀请国内外优秀创意人持续推荐,也难怪有客人颇为贴切地形容这里是“书的买手店”。此外,旧书单也将统一收纳,供大家翻看和补充,邀请创造者们共创一本读书提案。

和许多书店一样,这里也有书籍之外的好物推荐,但不同的是,在这里,好物的存在感似乎更强、也更成体系。

如果你现在来书店,一定会注意到繁花枝头下那片生机勃勃的绿洲。这是TOPYS和东边野兽合作打造的善艺报刊亭,这个漂亮的门头将持续用于品牌快闪,如同一本本立体的“品牌杂志”。

书店面前还有一个橱窗位,也会不定期更新陈列,用书与物展示某种理想生活模板。橱窗前还贴心设有可以小坐的金属长凳。

走到书店深处则会发现一个书房,提供更静谧和小型的观展体验,这里还有道门,能直接通往隔壁的餐酒馆,让空间和思绪都得以流动。

当然,更引人注目的显然是书店旁的木色大楼梯。在暖洋洋的午后,走进书店看看有什么“是日推荐”,然后挑一本中意的,沿楼梯走上二楼点杯咖啡,在露台选个喜欢的位置坐下。

三角梅开得正盛,伴随咖啡散发出的淡淡柚子香,摊开的书上光影交错。读上几个章节,然后看看楼下红砖地的口袋公园的人在玩什么趣味游戏,或是对面的SMOO MARKET哪些好吃的又开始排队了。把时间浪费在此,也心甘情愿。

书店开业后,因为装潢设计来打卡拍照的人固然多,但带着书乘兴而归的人也不少。想来,在这片创意街区的流动滋养下,在四面八方的“提案者”的脑力交汇下,这里会生长为深圳人寻找不同生活解法的去处之一。

那就选个好天气,走进这里吧,松开紧绷的神经,与自然和创意共栖。

每家栖身于街角的书店,都有着各自的故事。时代的齿轮滚滚向前,它们留下的痕迹也不尽相同。有的书店为艺术呐喊,自成一片雅致,有的书店扎根于本土,质朴粗旷却色彩斑斓。然而,这些独立书店有着一种心照不宣的默契:在车水马龙的城市里,它们构筑起一座座精神岛屿,为文化的交流与想象留出一席之地。

如今,独立书店的故事仍在续写。上街去,推开门,让更多的文学和艺术走进生活。

最后,你有没有特别喜欢的独立书店?它们与所在的城市街角又发生了哪些奇妙的反应?

欢迎在评论区与我们分享。