编辑/Helynn

刊登于2011年11月8日东方早报文化头版专题

网络链接:http://www.dfdaily.com/html/150/2011/11/8/693044.shtml(新闻主稿)

http://www.dfdaily.com/html/150/2011/11/8/693044.shtml(焦雄屏付东杜笃之专访)

http://www.dfdaily.com/html/150/2011/11/8/693041.shtml(鸿鸿约稿)

http://www.dfdaily.com/html/150/2011/11/8/693040.shtml(木卫二约稿)

头版

跨版对话

约稿

虽然已经放了四个版面,也牺牲了很多珍贵的图片资料,但是空间有限,文字还是做了删减,尤其是对话部分,还有众人回忆杨德昌的第一面和最后一面部分也未能呈现。下面是完整版。另外我翻拍了一些付东给我的法文版的《杨德昌的电影世界》里的第一手图片资料。

早报记者:沈祎

【新闻】:2011年的11月1日-11月12日,在第四届新人电影节的努力下,杨德昌早期的四部作品《光阴的故事》、《海滩的一天》、《青梅竹马》、《恐怖分子》(胶片版)将先后在北京电影学院和百老汇电影中心对大众公映。

这次众人翘首以待的展映并非一帆风顺,先是原在展映目录计划中的《一一》、《牯岭街少年杀人事件》(下文简称《牯岭街》)等经典影片终究因为复杂的版权问题临时宣告不能参展,再是既定的四部影片因为快递公司的纰漏而被海关扣押,直到开幕前一刻都悬而未决。10月29日,在百老汇电影中心放映的开幕影片《恐怖分子》终究还是由胶片版被临时改成蓝光版DVD,而由于电影院和电影节方面一直没能确定放映信息,因此也大大影响了影片的上座率。直到当晚的座谈会开始前,在场的上座率只有2-3成。特地从乌兹别克赶来参加座谈会的台湾制片人,电影学者焦雄屏和一同参加座谈的影评人木卫二,看到此情此景也不免伤感:“难道杨德昌真的已经被人遗忘了么?”

正当众人怀疑这次放映的美梦即将化为泡影时,新人电影节主办方在几经周转下,终于在三天后从海关处取出拷贝。11月1日、11月2日在北京电影学院举行的姗姗来迟的四部电影的首映上,现场几百个位置座无虚席,即便是观看像《青梅竹马》这样有大量闽南语对白,未来得及制作字幕的影片,所有观众也都撑满了2部电影四个多小时的放映,几乎未见中途离席。当最后一部放映的《恐怖分子》结尾一声枪响,蔡琴温婉的歌声从背景里缓缓流出:“请假装你会舍不得我/请暂时收起你的冷漠……明知道我的梦到了尽头/你不再属于我所有/在今夜里请你让一切如旧/明天我将独自寂寞”全场在几秒钟的片刻沉默后爆发了一片掌声与喝彩。套用《一一》里的一句台词:这场放映之后,杨德昌的生命被延长了。

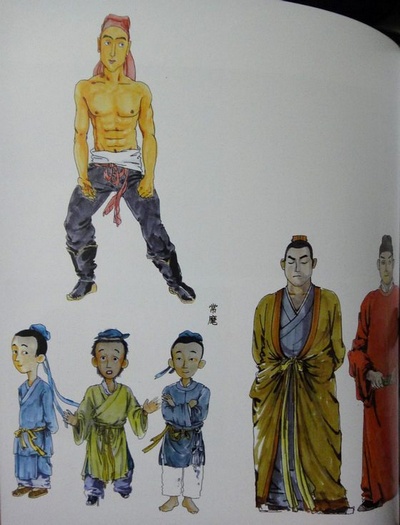

《独立时代》杨德昌设计的人物图

1986年的11月6日,在台北第二区济南路69号一家日式老房子里的榻榻米上挤满了人,当时在场的焦雄屏后来回忆:那天来了四五十人,所有人高举红酒杯欢呼庆祝,蔡琴站到很高的桌子上给所有人照相。所有人都对着一个戴茶框眼镜,笑得眯眯眼的瘦高中年男子开玩笑说:“好老哟,都四十岁了。”

那一天是杨德昌的四十岁生日。

现在回望,那时他的生命已经过了整整三分之二,而35岁才开始拍电影的杨德昌,彼时已拍了《光阴的故事》中的一部短片(《指望》,1982)、《海滩的一天》(1983)、《青梅竹马》(1985)和《恐怖分子》(1986)三部长片。

1986年是台湾新电影运动标志性的一年。就在杨德昌的生日聚会上,侯孝贤、陈国富、赖声川、吴念真、焦雄屏、詹宏志等54名台湾电影人签订了“台湾电影宣言”。该宣言或称《“另一种电影”宣言》,分成“我们对电影的看法”、“我们对环境的忧虑”、“我们期待的改变与我们自己的决心”三部分;掷地有声地对台湾政府、媒体圈和评论界抛出了在台湾发展有别于商业电影的「另一种电影」的现实呼声。法国《电影手册》的主编付东把这份宣言书誉为翌年世界电影的年度事件之一。

在经历了二十年的光荣与梦想之后,2007年6月29日,杨德昌在美国因癌症去世,依依不舍地走完人生60个年头,去世前三天,他还在为动画电影《小朋友》分镜头作画。

“那个时代好像真的已经过去了。”侯孝贤遥想当年时感慨道,“那是台湾电影破旧立新的革命年代,用一句话形容就是‘一杯看剑气,二杯生分离,三杯上马去。’”

杨德昌的离去不单单宣告了台湾新电影的“独立时代”正式终结,就在杨去世后的一个月,又相继传来意大利导演安东尼奥尼和瑞典导演伯格曼的辞世消息。世界电影史上这三个时不我予的谢幕,标志着代表理性沉重的现代主义在二十一世纪的一片自我嬉戏中渐行渐远,终成绝响。

得知杨德昌去世的那一晚,香港导演关锦鹏正在和一群意气奋发的北京电影学院的学生聊电影梦,然而,居然已经没有什么人知道杨德昌了,关锦鹏伤感而不解:“你们为什么会不知道?”

事实上,杨德昌在世时,即便是其一生视为创作母体所在的台北,也有很多人没看过他的作品,直到如今电影院线都还没有上映过《一一》。当年《一一》即将奔赴戛纳参赛时,台湾新闻局在电话里扔给杨德昌这么一句冰冷的话:这不是一部台湾电影。搞得杨德昌心灰意冷:“我拍电影最沮丧的时候不是遇到什么困难,而是听到这样一句话。”

2008年,杨德昌去世后的第二年,台湾的电影产业和台湾政局一样改头换面,曾经是杨德昌副导演的魏德胜凭借一部《海角七号》创造了4亿新台币的票房奇迹,同一年,在第32届香港国际电影节上,首次也是迄今最完整的一次举行了杨德昌作品回顾展。然而台湾新旧两代电影人的这种隔空对话并没有产生太多的火花,相反,潮起潮落间两代人的距离显得越来越远,很快,台湾新生电影力量风生水起,《听说》、《艋舺》、《鸡排英雄》、《那些年,我们一起追的女孩》等一批既享有口碑又赢了市场的本土电影迅速打造了台湾电影的新气象。当年“新电影运动”的一批猛将继续留守电影圈的已经凤毛麟角,侯孝贤成为孤家寡人,杨德昌的名字在年轻人中几乎不再被提起。经历两代电影人成长的焦雄屏一面欣喜地肯定台湾电影吹来的清新之风,一面谈到杨德昌时,却又不禁唏嘘感怀:“当下是一个‘变形虫’的时代,一个‘苹果化’的年代。什么东西都在蠕动当中,很难再找到想象中的大师。在一个变形时期,大家都还在找生存的规律,所以还谈不上创作的精确度,能有创作就不错了。”“从杨德昌离开到目前为止,我都没有看到像他这样具有高度知性、理性思考、纤细的艺术敏感度和超越性思维的作者。再也不会有这样的人了,这是时代的不可逆,也是他个人的不可复制。失去他,是我们这个时代的哀叹。”

杨德昌去世后,因为其作品复杂的版权问题(分属杨德昌家属、中影公司和其他海外投资发行方所有),举办一次杨德昌回顾展成为难上加难的项目。2008年,由美国电影导演马丁·斯科塞斯成立的“世界电影基金会”在获得包括台湾中影在内的版权所有人同意后,出资委托意大利博洛尼亚电影资料馆对杨德昌的经典作品《牯岭街少年杀人事件》进行数位修复。去年,中影又自行出资7万美金修复了《恐怖分子》。在今年的台北电影节上,《牯岭街》数位修复版得以第一次展映,杨德昌的御用录音师,经历了台湾电影近三十年风云的杜笃之重温《牯岭街》后感慨道:“这部电影隔了20多年看仍然感同身受。对于所有喜欢电影的人来说,“杨导”永远是被摆在第一位的,他的东西至今看来都很前卫。虽然现在整个电影工业的格局和以前已经大不一样,但是台湾这些新生代的导演他们的成长背景里多少都会受到杨德昌那一代人的影响,这些新生代的导演不论多么“赶流行”,但是我相信他们内心总有一块净土是台湾新电影给他们的。”

杨德昌在世时,人们总是误以为他没有同时期的“革命同志”侯孝贤那么步伐豪迈,声名远播(事实上,杨的电影《一一》获得了2000戛纳最佳导演,是同代人中的最高成就。)直到他离开之后,重温杨德昌的电影,我们才发现不是“他走得比人慢,而是他走得比所有人都快。”几乎所有认识杨德昌的人,不论他们是否为电影争论过,脸红过,无不真心地诚服于杨德昌对于电影梦想家般的热情和他那双如同先知般看待现实的冷静的眼睛。

一个包办了遗作《追风》中所有动画人物设计的杨德昌,一个可以分辨不同乐团演奏版《四季》的杨德昌,一个差点成为建筑师而最终投身于电影的杨德昌,早在《海滩的一天》里,已经通过临终的男主角留给世界的最后一段独白向世人传达了他那颗电影人的赤子之心:“我渴望重新认识周围的一切,他们如此冰冷而我的心脏仍然跳得热烈。但我已够幸福,能有这么渺小的生命那么久,已是足够庆幸的奇迹了。”

对于失去杨德昌的观众们,能够重温他的电影,这也已经是“不幸地幸运了”

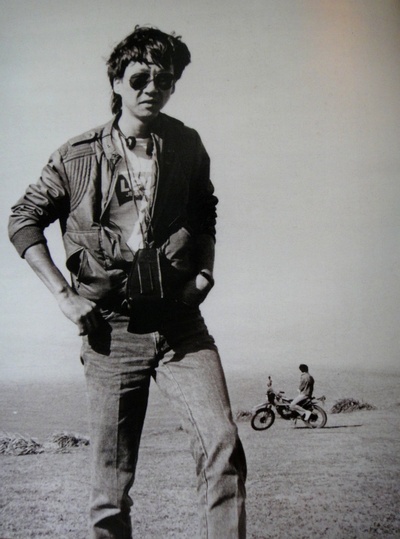

年轻时候

左起:吴念真、侯孝贤、杨德昌、陈国富、詹宏志。

【对话】

付东:影评人,电影史研究者。2003年,付东接替查尔·泰松(Charles Tesson)任法国《电影手册》杂志主编直至2009年。著有《杨德昌的电影世界》一书今年11月即将出版。

焦雄屏:台湾著名电影学者、剧作家,同时也是电影评论人、电影制片人,金马奖评委会主席,人称“台湾电影教母”,一直是台湾年轻影人的幕后推手。

杜笃之:电影录音师、配乐师。为台湾新电影运动几乎所有主将的电影录过音。杨德昌的所有片子都与其合作。

东方早报:杨德昌、侯孝贤那代的电影虽然在艺术口碑上一直享有盛誉,但是票房上却表现一般,当年只有《悲情城市》(据说有6千万的票房)成为年度第一。而这几年的台湾电影,例如《海角七号》、《艋舺》、《鸡排英雄》的票房成绩都非常出色。都是表现本土化的东西,为什么会有这样的差异?

付东:很多国家都会有根植于本土题材的电影,全世界范围内都如此。杨德昌、侯孝贤那一代人的电影也有很强的本土性和个人观点,但是另一方面,他们除了讲述台湾的市井故事以外,在故事的细节上与整个台湾的历史脉络和社会现状对接了。杨德昌那一代正好赶上了台湾社会的一个转型期,80年代的台湾社会有许多涌动的暗流,这些暗流变成了杨的创作力量。但是在整个90年代,杨德昌在岛内的状态很孤独,他是一个艺术家,而电影毕竟是一个商业工业,台湾当时没有电影的基础建设来支撑他的艺术,当时的中影公司(Central Motion Pictures Company)的产业已经不乐观,所以他的艺术成就首先得到外部世界的肯定也不足为奇。

另外很重要的是,杨德昌创立了一套电影语言,这套语言超越了地域文化被全世界认知,从大局上来讲,和现代电影的发展脉络一致。虽然杨的电影都是讲述台湾本土的故事,但是其精神的内核与安东尼奥尼、伯格曼、戈达尔的电影艺术都有内在联系。因此对于西方观众来说,即便在电影里看到的是一个全然陌生的城市,但是在“风格”的审美上找到了共鸣,这种反差反而让电影显得更有魅力。

现在台湾的新力量,虽然他们也是关注本土,而且在票房上十分成功,但是作为西方人,我不得不说,他们没有继承杨德昌的电影美学风格。现在大部分的台湾电影,视觉上看起来更像电视连续剧,这是我们早已熟知的,因此显得不够有趣。当然也有一些例外,比如戴立忍的《不能没有你》,既有中国电影的美学,又看得出一点意大利新现实主义时期的风格,(记者注:此片获得09年金马最佳导演奖,讲的是台湾底层边缘人的故事,大量的闽南话和客家话对白,题材来自一例真实的社会新闻),因此显得更有趣一些,当然,单从风格上仍然不算十分成功的尝试。

焦雄屏:要更正一点,其实《悲情城市》当年的票房不止媒体上报道的6000万人民币,这个只是台北市的统计结果,如果按照全台湾计算的话应该再高一倍,考虑到南部的观众结构(知识分子偏少)票房打一点折扣的话,真正的票房1亿肯定是有的。《悲情城市》的成功集合了很多因素。首先,这是台湾新电影第一次参加国际影展竞赛单元。过去虽然在南特影展有所斩获,但是一直被媒体认为是一个“乡村小影展”,不值一提。所以,1989年参加威尼斯时,整个舆论圈都很期待,台湾有一个庞大的媒体团跟去报道。那一阵铺天盖地都是《悲情城市》的宣传介绍,获奖的呼声很高,在公布奖项前一天,台湾报纸的版面史无前例地把《悲情城市》放在了头版头条。最后《悲情城市》得了金狮奖,对于台湾社会来说就好像一剂强行针,已经超越了电影文化,变成了一场关乎民族自尊心,和带有政治权利意味的外交胜利。另外,《悲情城市》中“二二八事件”的背景也在当时形成了一个很有争议的社会话题,这也是这部电影受关注的原因。

其次,新电影出现的时期整个国片整体都处于低谷期,所有电影的票房都很低迷,所以,新电影的出现反而新添了一批年轻的观众族群,像《在那河畔青草青》、《小毕的故事》等片子的票房都不错。票房问题出现在后期,主要原因是新的一代观众群成长起来,而像侯孝贤、蔡明亮等一些导演却越走越“孤”,拍一些他们认为可以和国际电影人对话的电影,反而和本土的观众脱节了。

动画片小朋友的手绘遗稿

2000年陈水扁上台之后,台湾社会就一直处于一种“去中国化”的状态(从96年李登辉上台可能就已经有影响),而杨的最后一部《一一》也正好是2000年的作品,之后台湾电影创作一直处于低迷期(大师级的只有侯孝贤05年拍了一部基于本土的《最好的时光》,03,07年两部都是海外合作的。)一直到08年马英九上台,同年上映了《海角七号》票房大卖。这种政治环境的变化,对台湾电影人的创作是否影响?

焦:没错,影响很大。新一代成长起来的电影人,他们是经过李登辉和陈水扁20年统治的一代,脑子里比较没有“中国”这个概念。每一个政客都在喊“爱台湾”的口号,因此在他们心目中深深根植了本土文化的魔咒,所有贴上“台湾”标签的东西肯定是受民众青睐的,相反,新一代的观众对大陆文化却漠不关心,也存有很深的误解,许多大陆票房冠军在台湾的票房都很差,海峡两岸成为最遥远的距离。(记者注:在大陆是7亿3票房的《让子弹飞》在台湾只有96万台币的票房。)

《海角七号》之所以成功,是因为它打破了之前媒体对于台湾“多民族分裂”状态的一个误导,描绘了一个有原住民,客家人,外省人,本省人,外国人多种族融合的生态,这很大程度上反映了台湾的现实真相,也表达了台湾人民对于这种乌托邦的向往。同时,《海角七号》表达的台湾人民“升斗小米”、“自娱自乐”的和谐状态是很受新一代观众认同的。所以很快出现了一批“台客电影”,“台客”也从过去30年里在台湾人眼中默认的一个土里土气的贬义词,摇身一变,成了深受包括年轻人在内的新一代观众群欢迎、代表本土骄傲的价值认同。从《海角七号》(2008)、《听说》(2009)、《艋舺》(2000),到今年的《鸡排英雄》、《那些年,我们一起追的女孩》,走的都是这一风格。新一代的导演、观众观众和杨德昌、侯孝贤他们那代人划清了界限,不关心国际影展,不刻意追求电影的艺术,在乎的是看完电影能否笑出泪来。另一方面,和媒体的生态变化也有关,过去的两大报《中国时报》和《联合报》代表了台湾两个精英文化的高度,引领了整个社会的思维转向,自从《壹周刊》、《苹果日报》等报纸出现后,一方面,这类媒体看似民主化的讯息、对权威的戳破与怀疑把政治的囹圄变得平民化和触手可及,另一方面,由于其对于中下阶层感官性的刺激横扫了台湾社会对于知识性的胃口,使得岛内的精英文化丧失殆尽,这对于台湾社会造成了很大程度的伤害。现在台湾的媒体是很耸动的,10个有线新闻网时刻需要新闻搪塞,只要岛内出现一个新闻点就会被铺天盖地地宣传,因此政治环境、媒体特性和民众趣味等这些因素自然而然地把魏德圣捧成了台湾的“民族英雄”,这也是为什么现在台湾人民那么盲目支持《赛德克·巴莱》的原因。我个人认为这种民族情感是狭隘的,对于电影来说,应该接受多方面的思考和反省。

杨德昌是成长于60年代的一代,他的精英启蒙很大程度上继承于49年之后追随蒋介石来台湾的许多精英人士的思想,随后又经过美、日文化的交集从而形成一个不可复制的台湾文化黄金期,这个时代一去不返。

我和他的成长背景很像,所以非常理解他。作为外省人的后代,和眷村的孩子们比起来生活相对安定一些,留学是我们那一代人的普遍选择,而在留学过程中势必会受到西方文化的冲击,思考问题的方式也会发生改变,杨德昌在美国学习3年,工作了7年,生活经验很丰富,受到的思维训练非常国际化,尤其他是学工程和计算机出身的人,思考问题非常讲究逻辑的缜密,而对于这代年轻人,留学已经不是那么流行了,因此他们和杨德昌的视野会不同。另外,在情感的表达方式上,我们这一代和新一代也不一样,新的一代追求简单和亲和,急于表达感情、急于和人沟通,而上一代人的情感就内敛含蓄很多,你看杨、侯的片子里,角色塑造上都是“木头脸”,情绪化的东西不会直接地摆在台面上。(为什么本土成长的导演侯孝贤的国际认可度那么高?)杨德昌、柯一正,我这些有留学背景的电影人和本土成长的侯孝贤、张毅等两派年轻人当年是非常好的朋友,每天聚在一起,在电影上也会互相帮忙。侯孝贤后来的成长很多都是通过“非正常管道”,比如朋友之间的交流、去国外电影节访问等。我记得有一次国外记者问他为什么总是长镜头,他悄悄来问我,长镜头是什么意思。

拿现在年轻观众最喜欢的一部电影《那些年,我们一起追的女孩》和杨德昌的经典之作《牯岭街少年杀人事件》作对比,同样是讲述中学生的成长体验,后者提供了一个十分深广的社会视野,从一个中学生的经历反映了国民党时期的台湾在美日文化冲击下的生活形态、地方帮派文化的兴起、青春期的叛逆与极端。而《那些年》就是简单的一个纯纯的青春回忆,相对来说就浅薄了点。

独立时代剧组和阿萨亚斯,戛纳,1994

东方早报:杨、候那个年代台湾新电影的一批电影人带出了许多电影的“手艺人”,而最近这几年的台湾,越来越从“私人工坊”转型到“类型化的电影工业”,同时,现在的导演好像也是各自独立,和以前“抱团”的成长方式又大不一样的,能否分析一下这背后的利弊?

付东:电影史上经常有这样一代代电影人的成长,一开始结成团体互相扶持,然后分道扬镳发展各自的艺术,形成竞争甚至对抗的关系。1946年的意大利电影有过这种情况,法国的新浪潮也出现过。当然这也出现在台湾新电影时期和大陆的第五代(张艺谋,陈凯歌)以及第六代(贾樟柯,王小帅)。当下,虽然这个情况好像没有在中国发生,但是在罗马尼亚,墨西哥和马来西亚等其他地方有类似的电影一代成长起来。不过从历史角度来看,“抱团的成长”有助于一个浪潮的繁荣和发声,但是任何的艺术团体都是不能长久,艺术家的独立发展是必然也是必须的,只是有一些继续坚持独立的创作,有一些则选择进入类型化的电影工业,好像第五代的陈凯歌和张艺谋就是很好的例子,好莱坞也有同样的情况。但不论如何,时间将大浪淘沙,最终留下的不是商品,永远是艺术。

焦雄屏:当年纯洁无私的创作生态是值得激赏的,那时新电影在媒体围剿打压下产生的同仇敌忾、水乳交融的感情;志同道合、其乐融融的状态现在很难再有了。

现在新一代年轻创作者也会互相支援,但是没有像我当初那样有一个可以把大家聚在一起,为大家奔走,动员媒体和整合各种意见的人。我是属于第一代回来的留学生,有一年我请第二代留学回来的比如蔡康永、易智言等来我家玩,聊天中我就说了一句,你们就应该像我们当年一样互相帮忙,团结起来做事。没想到我说完后所有人一阵沉默,过了一会儿蔡康永很坦白地说:欸,我们这一代没有你们那一代那么有理想性,我们只想尽快地“出名出利”。说完我们便没有再继续这个话题……那次对话对我有很大的震撼,虽然我们和他们这一代只差了五六年,但是已经形成了很深的代沟,而新一代被“苹果化”的年轻人们,再让他们聚在一起,可以形成一个像“电影宣言”这样的群体事件,几乎是不可能的事情了。

杨德昌自己设计的动画网站,miluku,取名牛奶的意思,据说是彭铠立最爱的食物。

东方早报:关于“现代性”的思考一直是杨的电影创作中浓重的精神砥石,他和候的不同也在于,候对于乡土的关注;而他更多是对于都市生活的思考;你觉得杨提出的“现代性”的种种现象和问题,总结下来有哪几方面;杨是一直关注城市,而侯后期也从乡村转向了城市,两者之间有什么差别。另外,杨德昌对于儒家思想是怎样的态度?

付东:通过和杨德昌的接触或是一些研究,我们知道了70年代在美国生活期间他已经接触了大量的欧洲电影,但是,在我第一次看杨的电影时(并不了解这些背景),确实切身体验到了许多欧洲当代的电影元素。比如《海滩的一天》中主角的突然出现与消失让我想到了安东尼奥尼的《奇遇》(1960)。杨德昌电影里的闪回、多人物视角的非线性叙事结构,以及对于人物关系的处理都是复杂而富有深意的。在故事的结局往往提出反思和质疑而不是简单粗鲁地给出解答,这和现代电影大师比如阿伦雷乃、安东尼奥尼、伯格曼或是戈达尔的气质都很相似。

另外,杨德昌对于光的敏感,或者说对于黑暗的敏锐也是现代性的一个体现。在classic cinema 时期,画面上总是有大量的布光,人们总是认为展现的越多越好。但是在现代电影里,适量的表现反而能引发更丰富的思考,因为观众的思考也是很重要的,这也是杨德昌的方式。所以说,电影语言的现代性是杨德昌的一大标志。对于西方很多电影学者来说,他们只在乎电影语言,不关心题材。所以当杨的故事在一种现代性的语言下被表述出来,那么在西方世界的辨识度自然很高,接着他们才会关心这样的故事发生在什么社会背景下。

另外,我认为杨德昌关于“现代性”的主题阐释中有趣的是他对于现代性的思辨。我们不能简单地因为杨的电影里许多关于现代社会的剖析而认为他是一个“反现代”的人。我倒是认为他对于现代性的姿态是积极的,只是因为他的清醒和理智,他发现并且想告诉人们现代性在带给我们革新的同时也具有这样和那样的危险;但是“向前走”是必然的,杨德昌对于“现代性”的反思并等于他认为“过去更好”,相反,我认为他是讨厌“旧时代”的,要知道他是学机械工程出身,在美国生活,是一个十足的现代人,不是一个“活在上个世纪的诗人”。因此,他的电影不是“怀旧的”,而是在迎接现代文明的同时也微妙地指出了关于现代性的种种危险和威胁,挑明了我们在拥抱“现代性”的同时也是一种冒险,这种冒险表现在现代社会转型期间,人的生存困境、对于现代工具的依赖,亲情、爱情、友情等人际关系的裂变和重组等。

焦雄屏:这样的比较确实很有意思。侯孝贤是南部凤山人,而我们对南部的定义其实就是“乡下人”,他的成长经历就是一个游荡的、“不学无术”的坏学生,而杨德昌是不折不扣的城市人、从建国中学毕业考入国立交通大学之后再去美国,一直都是好学生和中产阶级的代表。杨德昌是一个真正的文艺青年,受到了台北同时代文化生活的洗礼。在60年代,台湾大量地引进现代主义思潮,包括美国小说家海明威、福克纳和法国的存在主义加缪等人,同时还介绍了大量的现代绘画和摇滚乐,这些西化思想对他的影响很深。之后杨德昌去国外留学,接触了赫尔措格、安东尼奥尼这些大师,他们对于城市钢筋水泥的冰冷以及大都会族群中人际关系的分割感有十分敏锐的观察。杨德昌讲故事的方法和城市线条一样,是多线条叙事,多人物并进的错落解构,而不像侯孝贤,会大量用长镜头来表现农业社会中比较完整性的视觉经验,杨德昌用段落式的、切割式,音画分离的蒙太奇来表现都市人在物质包围下的孤立感。杨德昌电影中的每一个环节都是精心搭建出来的,没有废砖废瓦,而不像侯孝贤会为了一个长镜头等很久,漫不经心地累积到一个高潮。(会不会因为侯的乡土气质,倒是他在岛内比杨德昌的作品更受欢迎?)

杨德昌很清晰地捕捉了台北整个上层建筑的文化状态,他代表了精英阶层对于台北的思考。虽然侯孝贤作品里的亚洲色彩在国际上容易得到认同,而杨德昌由于他西化的电影语言,容易让西方人怀疑这到底是不是台湾特色。其实他们不知道,台湾很早就进入了一个“都会化”的社会,其精英程度让后来造访台湾的很多法国人都大吃一惊。虽然感觉上杨德昌似乎比侯孝贤在国际认知度上走的慢一些,其实未必,现在比较起来,在戛纳得到最高荣誉奖的其实是杨德昌,而不是侯孝贤。(记者注:2000年杨德昌凭借《一一》获得当年戛纳电影节最佳导演奖的殊荣)

我觉得杨德昌年轻时候的成长背景肯定受过很大的伤害,可能来自严格的家教或是其他原因,这使得他日后成为一个性格孤僻的人。这在他的电影里有很多的表现,比如《牯岭街》里对教官权威性的反感。他是一个有禁戒心和距离感的人,不像侯孝贤那么热情。所以他像一个旁观者一样观察城市,而侯孝贤则是作为一个介入者真正的进入。这是他们对城市描绘方式上最大的不同。

至于儒家情怀,如果你看过《独立时代》,就能觉察到杨德昌对儒家思想是持反思态度的。他有很多言论都认为儒家思想是一个虚伪的哲学,破坏了中国社会的真实性。杨德昌说过,从文化角度审思,儒家文化并不鼓励创新,于是中国人不擅长找答案,而通常是等别人告诉我们答案。《独立时代》正是通过台北社会的虚伪一面来检视儒家思想中的种种矛盾(记者注:独立时代的英文名字是A Confucian Confusion,一个关于儒家思想的迷惑)相反,侯孝贤秉承的反而是传统的儒家思想,描述的是这种哲学影响下的农业社会中的人际关系。

杜笃之:杨德昌在我心里是一个很“数位化”的人,他的理工科背景很扎实,比如他会根据空气的湿度,声音的波长来和我讨论一个声音在一个环境里究竟是怎样的呈现状态。一部电影里的所有细节在他的头脑里都是一个点,无数的点被编制成一条、多条的脉络。我印象很深的是他公司里有一块大白版,上面画满各种方块,每一个方块都是人物角色,整个图画出来就好像一张工程图,庞大而缜密。

从声音的角度,杨德昌对音乐的使用十分“节省”,但其实他很懂音乐,《海滩的一天》里那个被父亲逼着“欣赏”古典乐的小男孩身上就有他的影子。他曾经和我们说,自己最厉害的时候可以分辨《四季》不同乐团的演奏版本。而在电影里,比起音乐的煽情性,他更喜欢大量使用环境音,根据背景声音的细节变化来演绎现代都市的氛围。

牯岭街的开机,所有人都那么青涩。

东方早报:杨德昌带出来了像张震、柯宇纶这样一批年轻演员。和他合作过的吴念真也表示,杨对于演员的训练是很有一套的,甚至有一些冷酷。能否谈谈他对演员的方法论?台湾新生代的演员和上一代相比,他们的特质是什么

付东:台湾现在的演员很多都长得很“好看”,他们是从偶像剧里走出来得,所以看起来难免都是“千篇一律”的好看,是出现在杂志上的面孔,因此,“长相好”很可能变成了一种障碍。演员的气质很大程度取决于导演的拍摄方式、电影的风格,比如舒淇就是一个很好的例子,她在侯孝贤的电影里就会显得非常不一样。所以台湾新生代的演员很大程度也是台湾新生代导演的一个折射面。

杨德昌对于演员的选择确实很苛刻,他精心挑选每一个演员,他们有不同的视觉特征。我也听说他对于演员的要求非常严格,拍摄《一一》的时候他差点大换血临时撤掉了所有的演员。很多伟大的导演对演员都是高要求的,比如布列松、阿诺·德斯普里钦都是以严厉闻名。毕竟导演的工作不是“做个好人”而是“拍部好电影”。从电影角度,我相信杨德昌肯定是个好导演(虽然我从来没在现场看过他执导),私下里,在咖啡馆,在家里的杨德昌是个平易近人的好人。

杜笃之:像张震、柯宇伦这些小朋友当时在剧组都是“身兼数职”,不演戏的时候都像工人一样帮忙美术、道具干许多事情。即使张震当时那么年轻都跟着一起搬桌子,钉窗户……不像现在的偶像剧演员,可能还需要保姆和助手来照顾。杨德昌在开拍前会对演员进行一段时间的表演训练,通过讲解让演员明白故事的氛围,(他会自己演示么?)一般情况下,我想他自己都不上场演,我每次看他演戏都忍不住想笑。杨德昌不会当着所有人的面指指点点,他一般会把演员叫到一边,这样确实会给演员很多压力,有的时候就会把现场的气氛搞的很“僵”。

焦雄屏:台湾现在一年差不多40部电影,明星级的演员却只有那么十来个,所以演员被消耗得很厉害,两岸三地都有这种情况。我个人认为台湾年轻一代的几个男性演员有很强的优势,他们的个性超越了他们的长相,如果用好莱坞那套分析方法来看,已经具备了早期好莱坞大明星的雏形。两岸三地,目前还没有像台湾这样可以通过一两部电影就能把阮经天、柯震东这样的年轻演员包装起来。不过也正因为大多数演员都是从偶像剧中走出来,表演基础并没有大陆科班出生的年轻演员那么扎实,所以如果不够有个性,光有外表,后天没有经过启蒙和开窍,那也只能停留在偶像剧的层面。而回到新电影那一代,一方面演员是完全不讲究包装的,拍“乡土”电影出不了明星;另一方面,那个年代是“作者论”的年代,导演最大,在现场像天神一样,导演的气质很大程度决定了演员的气质。

至于杨德昌的严格,其实他不单单对演员如此,他对所有人都有要求,他最有名的就是“给人打分”,经常你说错一句话,他就会说:“欸?你怎么这么想,扣20分。”又或者因为对方一句话而在心目中将对方的地位斗升。比如他经常和我说:“老焦,其他人都可以不明白,你怎么可以问我这样的问题。”他的情绪转变是一瞬间的事情,这样常常会吓得旁人和他相处压力很大,噤如寒蝉。而杨德昌性格中的戒备心又让他不能充分和人沟通,逐渐就筑起一道人际关系的高墙,这种审慎的处世态度和他的电影很像。

东方早报:杨的所有电影几乎都是围绕“台北”展开的,杨之后我们也看到过一些关于台北的电影,比如《台北朝五晚九》、《一页台北》等,杨眼中的台北和其他电影人拍的台北有什么不同?

付东:没错,其实当我们谈及杨德昌拍摄的台湾社会时,更具体地其实就是指台北市。杨德昌生前对于建筑很感兴趣,不过我相信他更感兴趣的是都市居民的生活方式(urbanism)。在他的电影里,我们可以看到对于楼层、桥梁、街道的画面组织;投射在城市里的光影和随处可见的涂鸦,这些城市景观其实也是在传递人的生存信息。杨德昌对此是十分敏感的,他把城市当作演员、音乐、灯光,通过城市来讲述故事和人际关系。在电影史上,他也是独一无二的可以将城市建筑符号化的导演,每一个区域都被赋予深意,写满诸如“遗失”、“记忆”、“过去”,“现在”、“日本人”、“中国人”等等不同层面的文化意象。这些结构性的组织构成了一部台北(台湾)史。从这个角度看,我认为他是一个“政治化”的导演,法语里的政治一词的词根即城市的意思。(记者注:法语里的政治:politique一词中有来自希腊语公民citizen的词根,而citizen的词根又是城市city)政治是指杨德昌告诉我们是什么把城市居民的日常生活维系在一起,背后的一切结构是如何起作用的。

我还记得1993年第一次去台北的时候,杨德昌和我并没有过多的谈论电影,他驱车带我游览整座台北市,告诉我关于各种建筑的历史。作为导演的杨德昌同时也是一个很好的城市向导,在他讲述的过程中,我仿佛就有了看电影的感觉,尤其联想到《青梅竹马》和《恐怖分子》。我开始明白他为何能在电影里如此精准地描绘城市的肖像,因为他是那么亲密地接触了台北的每一个角落。那次旅行之后我又看了《麻将》和《独立时代》,对杨德昌的“城市地图”有了更清晰的方向感。

和夫人彭铠立,在传说中的家里的白板前。

东方早报:从《牯岭街》到《一一》结尾的两起谋杀,杨的人生观是否有了一定的变化?

焦雄屏:对于两个结尾,每个人可以有各自的解读。以我个人对杨的了解,我认为他性格中有喜欢钻牛角尖的成分,不像侯孝贤相对显得心胸开放,认为什么都是可以接受的,杨德昌总是询问“为什么要这样”,如此一般,问题在内心膨胀到很大而找不到出路,所以最后所有的故事都成为悲剧,《恐怖分子》、《牯岭街》、《麻将》、一直到《一一》的结局都会发生“宰人”事件,这源于他艺术家纤细的神经无法接受这个世界超乎他计划和控制之外的事情,于是只能采取这种极端的方式来做个裁决。这些想法在他生前我都没有和他沟通过,我怕伤害他。

付东:《一一》结尾的杀人事件是非常戈达尔式的,很像恐怖电影里的黑色幽默,用一种游戏画面来表现杀人的过程,冲突虽然还在那里,但是表现方式已经温和了很多,没有《牯岭街》里那么锋利,到了《一一》里,杨德昌几乎没有了“愤怒”,而是煞费苦心地寻找一种详尽的方法来分析引起“愤怒”的现实因素,而不是被“愤怒”牵着鼻子走。

东方早报:西方世界对于杨的认知是怎样的,相比较对候,以及后现代代表的王家卫之间的看法有什么不同?

付东:王家卫对于电影世界、或者说对于真实世界的认知基于以图像为元素的视觉文化,同时也借助音乐、服装、演员等因素,这些都是很形式化的电影语言,是容易表现的(我并没有说他肤浅的意思),他和杨德昌建构世界的方法论不同,王家卫始于“造型”,他通过“形式主义”来抵达人类的情感世界。对于许多观众来说,像《重庆森林》和《花样年华》是很有迷惑性和吸引力的,很难想象杨德昌像王家卫那样使用色彩和镜头语言将会拍摄出一部怎样的电影。同样和摄影师杜可风合作,出来的效果却完全不一样,这其中很大一部分是导演的原因。

东方早报:如果杨德昌还建在,他将会如何拍摄现在的台湾?

焦雄屏:你讲到这点是我内心很大的一块伤痛。我觉得现在整个台湾、乃至华语世界目前都很缺乏像杨德昌这样的一个人。当年新电影的一代是群星闪烁的一代,良性竞争,彼此扶持的一代,杨德昌的离去标志着一个时代的结束。到目前为止,我都没有看到像他这样具有高度知性、理性思考、纤细的艺术敏感度和超越性思维的作者。我们以前经常坐在一起聊天,内容也不像现在成天谈论票房啊、制度啊、电影产业的生存困境这些细枝末节的问题,我们经常讨论关乎哲学、世界政治经济体系下的人和社会的改变。他是一个渊博的阅读者,和他交谈会给人带来智性的愉悦。即使是同时期的王家卫,包括大陆的张艺谋和凯歌导演,他们任何人的离去都不会像杨德昌这样给电影创作带来如此巨大的冲击。这不是对其他人创作的贬低,实在是他的世界观和哲学思维的高度目前为止是华人圈无人能抵达的。我想念像他这样的人。但是再也不会有他这样的人出现,这是一个很大的哀叹。

付东:我对于台北的现状不太了解,不过我想,杨德昌生前对新技术十分好奇,喜欢电脑图像和动画艺术,他去世的时候也正在创作一部动画片。我相信他会对于一些网络题材的故事感兴趣;甚至可能会拍摄3D电影。

杜笃之:我是杨德昌的跟随者啦(笑),他永远走在我们的前面,所以我实在无法预估他会做什么。但是肯定的是,他肯定是像一个先知一样,继续用一种审视的眼光看待社会。

追风的设计场景

【第一次和最后一次】

焦雄屏:我和杨德昌第一次见面是在1981年合作张艾嘉制作的台视节目《十一个女人》系列剧集。我们一见面就到角落边聊了两三个小时的赫尔佐格。所以现在我只要一想到杨德昌,赫尔佐格的名字也会随之而来。赫尔佐格是一个超越世俗,追求心灵性的艺术家,当时杨德昌和我聊他,我就知道,我和这个人在心灵上有一块是契合的。后来见到我还会兴奋地说:我这次有和赫尔佐格一起在旧金山做评审哎!最后一次见面是《一一》在戛纳得奖的时候,后来他就去美国了。

付东:我第一次见到他可能是1989年的戛纳影展,我们聊了一点电影的话题,但是我已经不太记得了。我印象深刻的是最后一次会面,那是2005年在戛纳,我和杨德昌还有他妻子在一家意大利餐馆享用了一顿非常美好的晚餐,席间,我们像朋友一样谈论了各自的个人生活,他谈了很多关于他儿子。当然我们还聊到电影,聊到他喜欢的导演布列松和他构想中的下一部动画片。他还聊到自己崇拜的动画大师手塚治虫,他告诉我,他家里的书架上收藏了一套手塚治虫的作品。同时他还向我介绍他的动画网站miluku。网站上的各种卡通人物都是杨德昌一个人创作的。

杜笃之:第一次我们合作是《光阴的故事》,他话不多,但是想法很新颖、很准确,在剧组里像一个意见领袖。我们在《光影的故事》里每天都在尝试实验以前电影里不太常用的方法。杨德昌对配音很讲究,比如早期电影里一个“老妈妈”角色,一般都会找配音演员来配音,但杨德昌会要求从马路上随便找一个老妈妈,然后引导她讲一些我们想要的东西。

最后一段日子的相处是做动画《追风》,他设计完一个桥段,我就会把声音一起做出来。为了让动画里的桥段效果显得逼真,我们曾经去阳明山上找一个安静的处所,安排几个演员把动画里的桥段“真人真事”现场表演,然后把录音素材交给动画师,让他重新根据声音来设计人物动作。

杨德昌是我的老师,我关于声音的许多突发奇想在他那里得到了实践的机会。比如《海滩的一天》里,我们请张艾嘉来配音时,连呼吸的状态,从“闭嘴到张嘴”讲话的过程我们都会要求张艾嘉配表现出来,而且我们当时一反原来“播音员”的传统,允许演员讲话中可以有唇齿声,那样更贴近生活,但这在当时遭到许多传统人士的诟病。

via 豆瓣